| Titel: | Ueber Apparate und Maschinen zum Waschen, Bleichen, Färben von Gespinnstfasern, Gespinnsten, Geweben u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 354 |

| Download: | XML |

Ueber Apparate und Maschinen zum Waschen,

Bleichen, Färben von Gespinnstfasern, Gespinnsten, Geweben u. dgl.

(Fortsetzung des Berichtes S. 218 d.

Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

17.

Appreturmaschinen.

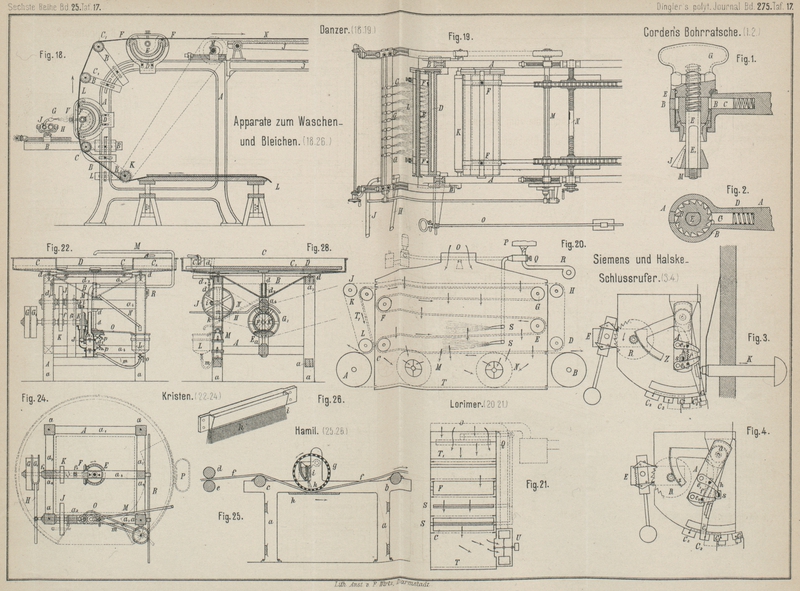

Henry Danzer, Adrien Simian und Cte. De Marcieu in Paris wollen nun eine absolut sichere Fixirung der

Farben dadurch erzielen, daſs gleichzeitig mit der Aufstäubung der Farbe eine

Dämpfung des Gewebes stattfindet, wodurch eine unmittelbare Fixirung der Phaser in

der Gewebefaser bewirkt wird. Die hierzu verwendete Vorrichtung, welche gleichzeitig

ein Trocknen und Appretiren des Stoffes gestatten, ist in den Fig. 18 und 19 Taf. 17

dargestellt und Gegenstand des D. R. P. Kl. 8 Nr. 39600 vom 21. August 1886. Die

Einrichtung derselben ist folgende:

Der zu behandelnde Stoff L wird in Richtung des

eingezeichneten Pfeiles über die Führungswalzen K und

C, die doppelwandige, mit Dampf geheizte Cuvette D und die Führungswalzen C1 zu der aus zwei einstellbaren

Nadelstabketten J gebildeten Spannvorrichtung geführt,

welche ihn in eine Trockenkammer bringen. Die Cuvette D

umschlieſst ein mit feinen Düsen versehenes Dampfrohr E

und auſserhalb derselben, dem Stoffe gegenüber ist mittels eines einstellbaren

Supportes ein Zerstäuber I angeordnet, der die

Flüssigkeit gegen das Gewebe schleudert. Damit sich der zur Dämpfung verwendete

Dampf an und für sich, besonders aber unter der Wirkung der mit der Farbflüssigkeit

auftretenden kalten Luft nicht condensirt, wird die Cuvette mit hochgespannten

Dämpfen geheizt, während der aus E austretende, gegen

die Wandung von D treffende Dampf höchstens 2at Spannung hat, so daſs er durch ersteren

überhitzt wird und als getrockneter Dampf in Verwendung kommt. Das Zerstäuben

erfolgt auſserdem mit heiſser Luft, deren Temperatur entsprechend geregelt wird.

Um ein vollkommenes Eindringen der mittels des Zerstäubers aufgetragenen Flotte und

auſserdem auch ein rasches Trocknen der behandelnden Materialien herbeizuführen, hat

J. H. Lorimer in Philadelphia eine Maschine

construirt, welche in Fig. 20 Taf. 17 in

senkrechtem Querschnitte und in Fig. 21 in senkrechtem

Längenschnitte hergestellt ist. Die Einrichtung dieser durch das Amerikanische

Patent Nr. 354797 geschützten Maschine ist die folgende.

Das zu behandelnde Material tritt in Richtung des Pfeiles zwischen den beiden über

die Rollen A und B bezieh.

CDEFGHIKL geführten endlosen Bändern TT1 in das Gehäuse ein

und verläſst dasselbe, nachdem es in schlangenförmigen Windungen in demselben hin

und her geführt worden ist, bei K. Zwischen der ersten

und zweiten bezieh. zweiten und dritten Bahn des Gewebes sind zwei Zerstäuber S vorgesehen, denen die Flotte von dem Behälter P durch den Injector Q

zugeführt wird, in welchen sie durch den von R

eingeblasenen Luftstrom in die Düsen S getrieben wird.

Im untersten Theile des Gehäuses der Maschine liegen innerhalb der Führungsbänder

T zwei Ventilatoren U,

welche die durch die Oeffnung O eintretende und

zertheilte Luft durch die einzelnen Gangbahnen hindurchsaugen. Die Luft selbst kann

auf jeden beliebigen Grad erhitzt und somit eine beliebige rasche Trocknung erzielt

werden, welche um so rationeller vor sich geht, weil das Gegenstromprinzip

angewendet ist.

Das Auftragen der Färbe-, Wasch- u. dgl. Flüssigkeit in Form von Strahlen auf die

Oberfläche des zu behandelnden Materials findet meines Wissens seltener Anwendung

und wird z.B. beim Waschen von Geweben und Färben wenig durchlässiger Stoffe, wie

Leder u.s.w., gebraucht. Ein Beispiel der ersten Art liefert die Maschine von W. Engerth (1844 94 277).

Der Stoff erfährt hier, wie in allen anderen derartigen Maschinen, noch eine

mechanische Bearbeitung.

Von den Färbemaschinen, bei welchen die Flotte in Strahlenform auf die Oberfläche des Materials

aufgetragen wird, ist hier die Lederfärbemaschine von Josef

Kristen in Brunn zu nennen. Diese durch D. R. P. Kl. 8 Nr. 18019 vom 4.

Oktober 1881 geschützt gewesene und in den Fig. 22, 23 und 24 Taf. 17

wiedergegebene Maschine besitzt folgende Einrichtung.

Das zu färbende Fell wird in der Mitte einer wagerecht liegenden Scheibe befestigt,

welche, sobald die Farbe auf dieselbe flieſst, in rasche Umdrehung um eine

senkrechte Achse versetzt wird, was zur Folge hat, daſs sich die Farbe gleichmäſsig

über die Oberfläche des zu behandelnden Gegenstandes vertheilt. Die in Folge der

Centrifugalkraft abflieſsende Flotte wird in einem Reservoir gesammelt und wieder

von neuem verwendet.

Das Gestell A trägt oben einen Trichter B, über welchem sich ein im Grundrisse bis auf einen

Ausschnitt kreisrunder Mantel C befindet. Dieser Mantel

hat einen aufrechten Rand C1, in der Mitte eine quadratische, der oberen Weite des Trichters B entsprechende Oeffnung und einen Ausschnitt C, der durch den in Nuthen oder Schienen laufenden

Schieber C3 so

geschlossen werden kann, daſs der Mantel rings herum mit dem Rande C1 umgeben erscheint.

Innerhalb des Mantels C liegt die kreisrunde Scheibe

D, die von der Spindel d getragen wird und ihren Antrieb durch die Welle G unter Vermittelung des Kegelradgetriebes KE

empfängt. An dem vorderen oberen Querriegel a1 sitzt drehbar das mit Handgriff d3 versehene Brett d2, das entweder in die

wagerechte Lage gebracht oder in die senkrechte Lage so aufgestellt werden kann,

daſs es in den Ausschnitt c des Mantels C und einen entsprechenden Ausschnitt d1 der Scheibe D zu stehen kommt (Fig. 23 Taf. 17). Bei wagerechter

Stellung gestattet das Brett d2 die Umdrehung der Scheibe D, während es dieselbe in aufrechter Stellung hemmt. Zum Aufbringen der

Farbe auf das Fell wird man sich, falls man sie nicht aus einem höher liegenden

Behälter entnimmt, einer Pumpe bedienen. Diese Pumpe wird im vorliegenden Falle

mittels der Kurbel i getrieben, und zwar von der

Hauptwelle f aus unter Vermittelung des Rädergetriebes

KI. Beim Hube des Kolbens tritt die Flotte aus dem

Behälter L durch das Rohr m in die Pumpe über das Ventil w, beim

Niedergange des Kolbens dagegen gelangt sie durch das Rohr M auf den Tisch D. Mittels des Hahnes o wird der Zufluſs regulirt. Das Rohr N leitet die überschüssige Farbe zurück zum Behälter

L.

Wir kommen nun zu der dritten Gattung von Maschinen, d.h. denjenigen, bei welchen die

flüssige Appretursubstanz weder in fein zertheiltem Zustande noch in Strahlenform

auf die Oberfläche des Materials aufgetragen, sondern aus dem Behälter unter

Vermittelung einer Walze, Bürste u.s.w. direkt auf den Stoff übertragen wird. Es

bildet dieses Verfahren gewissermaſsen den Uebergang vom Färben zum Drucken. Erfolgt

das Auftragen der Farbe mit Hilfe einer Walze, so findet eine Schablone keine Anwendung,

dagegen erfährt der Stoff gewöhnlich noch eine mechanische Bearbeitung, welche den

Zweck hat, den Farbstoff gleichmäſsig zu vertheilen und einzureiben. Kommt eine

Bürste in Anwendung, so ist das Umgekehrte der Fall. Im Nachfolgenden sei für jeden

Fall je ein Beispiel angeführt.

Das erste bietet eine Sammtfärbemaschine von Albert und

Comp. in Frankenthal, die bereits in D. p. J.

1879 234 190 einer Besprechung unterzogen worden ist und

auf die deshalb nur verwiesen sei.

Eine Einrichtung, bei welcher das Uebertragen der Farbe aus dem Behälter auf dem

Stoffe mit Hilfe einer Bürste und unter Vermittelung einer Schablone erfolgt, zeigt

die Fig. 25

Taf. 17. Diese durch das Amerikanische Patent Nr. 394690 geschützte Maschine von J. A. C. Hamil in Racine, Wisconsin, besitzt folgende

Einrichtung.

Der zu behandelnde Stoff f wird in Richtung des Pfeiles

durch die Walzen d und e

dem Tische. h zugeführt. Ueber dem Tische ist drehbar

gelagert eine cylindrische Schablone g, welche einen

Farbbehälter i in sich schlieſst, der mit einer der

Breite der Schablone entsprechenden Bürste k

ausgestattet ist (Fig. 26 Taf. 17), in welche der Farbstoff aus i gelangt und durch sie durch die Schablone auf den Stoff aufgetragen

wird. Die Walzen c und b

pressen den durch die Maschine geführten Stoff fest gegen die Schablone.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln