| Titel: | Quecksilberluftpumpen. |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 359 |

| Download: | XML |

Quecksilberluftpumpen.

Mit Abbildungen auf Tafel

16.

Quecksilberluftpumpen.

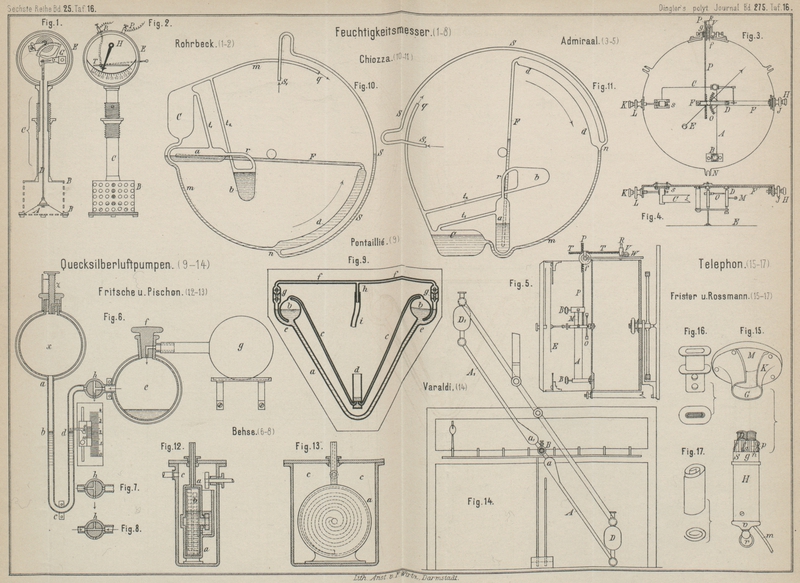

Léon Pontaillié in St. Malo (Frankreich) wendet bei

seiner Vorrichtung (D. R. P. Nr. 41135 vom 7. Mai 1887) eine in einem Winkel

gebogene Röhre a an, die an beiden Enden in Kugeln b ausläuft. Die vom obersten Punkte dieser Kugeln

ausgehenden Capillarröhrchen c münden mit ihren unteren

Enden in einen Behälter d. An den unteren Theil der

Kugeln schlieſsen sich die Röhren e an, deren Enden in

die Rohren f auslaufen, welche durch die Abzweigung h und Gummischlauch i mit

dem zu evacuirenden Gefäſs in Verbindung stehen.

Läſst man die nach der in Fig. 9 Taf. 16 gezeigten

Weise mit Quecksilber angefüllte Vorrichtung oscilliren, so wird bei der nach

abwärts gehenden Kugel die Luft durch das Quecksilber comprimirt und durch die

Capillarröhre c und die Quecksilbersäule im Reservoir

d in das Freie entweichen, während bei der nach

aufwärts gehenden Kugel die Luft aus dem zu evacuirenden Gefäſs nach derselben in

Folge Sinkens der

Quecksilbersäule übersteigt. Da letztere Kugel einerseits bei der vorhergehenden

Oscillation der Vorrichtung luftleer gemacht worden war, andererseits aber ein

gröſseres Volumen als das zu evacuirende Gefäſs besitzt, so tritt bedeutende

Luftverdünnung in diesem ein. Die Ventile g haben den

Zweck, den Eintritt von Quecksilber in das Rohr f zu

verhindern.

Luigi Chiozza in Cervignano (Oesterreich) bringt eine

Quecksilberluftpumpe ohne Ventile und Hähne (D. R. P. Nr. 44246 vom 20. December

1887) in Vorschlag, mit welcher er ein fast absolutes Vacuum erzielen will. Dieselbe

besteht aus einem um seinen Mittelpunkt hin und her drehbaren, theilweise mit

Quecksilber gefüllten Rohrsystem. Bei C (Fig. 10 und

11 Taf.

16) ist das Rohr zu einem Behälter erweitert, welcher ungefähr das gleiche Volumen

wie alle übrigen Theile des Rohres zusammen besitzt. Bei d ist das Rohr auf eine gröſsere Länge zu einem erheblich gröſseren

Querschnitt erweitert, welcher Theil als Pumpenstiefel dient. Durch das Rohr SS1 steht letzterer

einerseits mit dem zu evacuirenden Raum, andererseits durch das Rohr F mit einem Raum a, dem

sogen. Recipienten in Verbindung. Endlich ist ein Hilfsbehälter b angeordnet, von welchem Rohre r und t2 nach

dem Recipienten a und dem Hauptreservoir C münden. Die Arbeitsweise der Pumpe erhellt aus

folgendem:

Wird die Luftpumpe aus der Stellung (Fig. 10) in Richtung des

eingezeichneten Pfeiles in die Endstellung (Fig. 11) übergeführt, so

entsteht im Pumpenstiefel d und im Rohre F ein luftleerer Raum, in welchen die in dem zu

evacuirenden Raume befindliche Luft durch das Rohr S

eintreten kann. Nunmehr erfolgt die Druckperiode der Pumpe durch ihre

Rückwärtsbewegung aus ihrer Endstellung (Fig. 11) in die

Anfangsstellung (Fig. 10). Hierbei flieſst das im Behälter C

befindliche Quecksilber durch das Rohr mn zurück,

dringt in den Pumpenstiefel d und das Rohr S ein und treibt die Luft aus d hinaus. Letztere treibt das im Rohr F

befindliche Quecksilber vor sich her und in den Recipienten a hinein. Die Luft tritt dann aus der Mündung von F frei aus und gelangt durch das Rohr t1 und durch m bei q in das Freie.

Nach dem der Wirkungsweise der Schraubengebläse zu Grunde liegenden Gedanken haben

Fritsche und Pischon in Berlin eine Spiralquecksilberluftpumpe (D. R. P. Nr. 47794 vom 8. November 1888) construirt,

welche mechanisch angetrieben wird und in einem Raum c

(Fig. 12

und 13 Taf.

16) steht, in welchem Luftverdünnung von einer andern Luftpumpe hergestellt ist.

Dieselbe besteht aus einem kapselartigen, Quecksilber enthaltenden Gehäuse a, in welchem sich eine von spiralig gewundenen Kanälen

durchzogene, theilweise in das Quecksilber eingetauchte Scheibe b dreht. Da bei der Rotation dieser Scheibe in den

Spiralkanal abwechselnd Luft und Quecksilber eintritt, so werden die aus dem zu

entlüftenden Raum

entnommenen Luftvolumina durch das nachfolgend eingenommene Quecksilber nach dem

Raum c gedrückt.

Bei der Quecksilberluftpumpe von Edouard François

Varaldi in Asnieres, Frankreich (D. R. P. Nr. 49685 vom 5. Juni 1889) ist

ein Barometerrohr A drehbar um den Zapfen B angeordnet, welcher ersteres mit dem zu entlüftenden

Raume, z.B. einer Glühlampe, in Verbindung setzt. Das freie Ende des Rohres A trägt einen Behälter D,

in welchen man die nöthige Menge Quecksilber einführt.

Die Arbeitsweise des Apparates ist folgende: Hebt man das untere Ende des Rohres A (Fig. 14 Taf. 16) mit dem

Behälter D empor, so fällt das Quecksilber nach der

Achse B zu und erzeugt beim Zurückdrehen im oberen

Theile a die absolute Luftleere; in diesem Augenblick

aber befindet sich das Rohr A in Verbindung mit dem

auszupumpenden Apparate, dessen Luft also im Verhältniſs zum luftleeren Raume sich

ausdehnt. Hebt man jetzt wiederum das Rohr A wie

vorher, so fällt das Quecksilber nach der Achse B hin

zurück und die den Raum a erfüllende verdünnte Luft

entweicht in die Atmosphäre. Wendet man noch ein zweites Rohr A1 als Verlängerung des

ersten an, so kann man, wie aus der Zeichnung erhellt, die Pumpe zu einer

doppeltwirkenden machen.

Tafeln