| Titel: | L. Hübner und R. Busse's elektrisches Schloss. |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 409 |

| Download: | XML |

L. Hübner und R. Busse's elektrisches

Schloſs.

Mit Abbildungen auf Tafel

21.

Hübner und Busse's elektrisches Schloſs.

Auf der im Sommer 1889 in Berlin abgehaltenen Schlosserei-Ausstellung ist dem

Gymnasialoberlehrer Dr. L. Hübner und dem

Kunstschlossermeister R. Busse in Schweidnitz die bronzene Medaille für ihr elektrisches Schloſs (* D. R. P. Kl. 68 Nr. 48776 vom 14.

Oktober 1888, Zusatz zu Nr. 44369 vom 3. Januar 1888) zuerkannt worden. Das

Wesentliche dieses Schlosses liegt darin, daſs beim Einstecken eines Stechschlüssels

in ein verborgenes, nach Befinden in einem entfernteren Raume befindliches

Schlüsselloch eine Anzahl von Stäben verschoben wird, und zwar jeder Stab genau so

weit, daſs er einen auf eine schmale Stelle beschränkten Contact macht. Der auf

diese Weise geschlossene Strom bewirkt dann mittels eines Elektromagnetes, daſs ein

Riegel sich zurückzieht, der bis dahin durch Federkraft den Riegel eines

mechanischen Schlosses sperrte. Nun erst kann letzteres geöffnet werden, während

beim Schlieſsen des mechanischen Schlosses der elektrische Sperrriegel von selbst

wieder einfällt. Der Stechschlüssel ist ein dem amerikanischen Yaleschlüssel

ähnlicher nacher Schlüssel, in dessen Ränder Kurven eingeschnitten sind, oder besser

ein äuſserst schwierig abzuformender conischer Schlüssel, in ein Schlüsselloch ohne

jede Drehung hineingesteckt.

Die Zahl der möglichen Gruppirungen in den Contactstellen und deren

Anpassungsvermögen an alle möglichen Verhältnisse ist bei diesem Schlosse der bei

anderen Schlössern weit überlegen; daher wird auch ein Oeffnen dieses

Contactschlosses ohne den zugehörigen Stechschlüssel durch Probiren nach den

Methoden der amerikanischen Lockpicker (Schloſsöffner) kaum möglich sein, da die

stromschlieſsende Stellung der Contactstäbchen sich in keiner Weise mechanisch

auszeichnet, sondern nur auf dem Unterschiede von Leitern und Nichtleitern der

Elektricität beruht.

Es ist ferner auch die Lage der Sperrriegel selbst, von auſsen nicht zu ergründen, so

daſs auch ein Anbohren des Schrankes zum Zwecke des Zurückschlagens der Hauptriegel

bei der Festigkeit unserer Sperrriegel nicht zum Ziele führen kann.

Weiter können mehrere Contactschlösser verschiedener Anordnung in dieselbe

Stromleitung eingefügt werden, so daſs z.B. ein Kassenbeamter gewisse

Werthbehältnisse nur in Gegenwart des Revisors öffnen kann, oder daſs alle

Behältnisse eines Instituts, oder etwa ein Raum mit Hunderten von vermietheten

feuer- und diebessicheren Nischen nur aufgeschlossen werden können, wenn der

Direktor an abgelegener Stelle seinen Centralschlüssel eingesteckt und die Leitung

geschlossen hat.

Da der Schlüssel durch bloſses Einstecken ohne jede nachfolgende Drehung das Schloſs öffnet, so kann kein

Irrthum vorkommen, ob man zugeschlossen hat oder nicht; steckt der Schlüssel im

Schlosse, so ist offen, wenn nicht, so ist nothwendig geschlossen. Bei der sehr

verwickelten Gestalt, welche man dem Schlüssel geben kann, wird auch ein schnelles

Abformen und Nachbilden desselben sehr erschwert.

Eine solche Einrichtung läſst sich auch schon vorhandenen Schlössern noch beifügen,

leicht z.B. an schon gebrauchten Geldschränken anbringen.

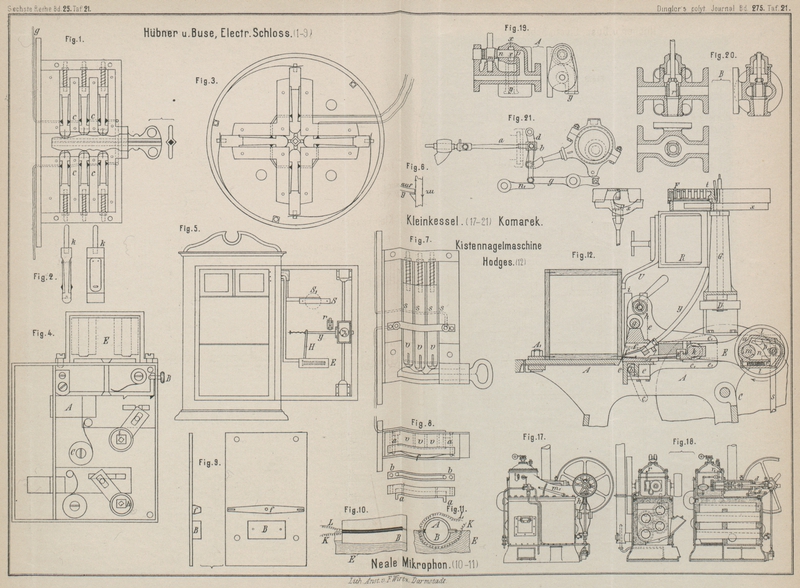

In Fig. 1 ist

ein eingestecktes elektrisches Schloſs abgebildet, dessen mit doppelter Krümmung

versehener Stechschlüssel ohne Drehung auf einen vierkantigen Dorn geschoben wird

und die aus Hartgummi hergestellten verschiebbaren Contactstäbchen in die

stromschlieſsende Lage bringt. Ein solches Stäbchen ist in Fig. 2 in zwei Ansichten

abgebildet. Bei dem Schlüsselangriffe sind die Stäbchen zum Schütze gegen Abnutzung

mit Messing beschlagen; an den Seiten tragen sie Neusilberfederchen mit massiven

Contactknöpfen, die mit doppelten Kupfernieten befestigt sind. Die Führungsleisten

sind ebenfalls aus Hartgummi hergestellt und aufgenietet. Es könnte jedoch auch der

ganze unbewegliche Theil des Schlosses aus einem einzigen zusammenhängenden Stücke

Hartgummi geformt werden. Die die Stromschlieſsung ermöglichenden Verbindungsnieten

c, c in diesen Leisten sind ebenfalls von Kupfer

und am besten flach und dünn, damit nur in einem Punkte oder besser in einer Linie

die Berührung stattfindet. Da von ihnen die Sicherheit wesentlich abhängt, sind sie

sehr genau passend herzustellen. Die Verbindung an den Enden mit den isolirten

Kupferdrähten g, g ist ebenfalls vor metallischer

Berührung mit dem Kasten sorgfältig zu schützen. Der Stechschlüssel wird aus zwei

Theilen mit viereckigem Dornloche zusammengelöthet oder aus Messing gegossen. Das

Schloſs wird mit Schrauben an den Enden des Stulps befestigt und die heraustretenden

Enden g, g nach dem Elektromagnete, der Batterie und

einer Lärmglocke geführt.

Fig. 3 zeigt

ein auf dieselbe Art gebildetes rundes Schloſs, bei welchem die Contactstäbchen sich

in radialer Richtung verschieben und der Schlüssel eine kurze, schwer abzuformende

conische Gestalt hat. Die Flächen, worauf die Contactstäbchen laufen, sind mit

Messing belegt, um ein vollkommen glattes Verschieben zu erreichen und dem Rosten

vorzubeugen. Der Kasten besteht aus Eisen; die Drähte sind durch den Umschweif mit

befestigt. Doch kann auch hier alles aus einem Stücke Hartgummi geformt werden.

Beide Schlösser sind an Geldschränken verwendbar. Um beim runden die Aschenfüllung zu

ergänzen, setze man eine mit Isolirmasse gefüllte Kapsel ein und befestige diese am

inneren Thürbleche durch Schrauben. Am vorderen Thürbleche muſs so viel Raum

bleiben, daſs der mechanische Schlüssellochschieber frei hindurchgehen kann.

Fig. 4 ist ein

Thürschloſs an einer hölzernen Korridorthür. Der Riegel A ist der elektrische Verschluſsriegel. Die Feder C drängt den Riegel nach rechts hin zurück. Darunter ist der Riegel des

gewöhnlichen mechanischen Drückerschlosses angebracht. Wenn die Thür mit dem

Zuziehknopfe zugezogen worden und der mechanische Riegel richtig eingefallen ist,

beginnt die elektrische Abschlieſsung. Es ist nämlich oberhalb des angeschlagenen

mechanischen Kastenschlosses ein elektrisches Contactschloſs (Fig. 1 oder 3) befestigt

bezieh. eingestemmt; dasselbe muſs der Thürstärke entsprechen; bei schmälerem

Rahmenholze ist der Elektromagnet E auf dem

Schloſskasten aufzusetzen und der vorstehende Theil in die Thüre einzulassen. Es

werden nun die Drähte g, g angeschlossen und mit

Federverbindung oberhalb am Futter fortgeführt und mit der Batterie vereinigt. –

Oberhalb des Zuziehknopfes der Thüre kommt erst das Schlüsselloch für das

mechanische Schloſs, dann das für den Riegel A und

endlich das Schlüsselloch des Contactschlosses. Beim Zuschlieſsen wird der Riegel

A mit dem zu letzterem gehörenden, auf i aufgesteckten Schlüssel nach links bewegt, bis die

über A angebrachte Zuhaltung wieder einfällt. Beim

Oeffnen hat man den Schlüssel in das oberste Schlüsselloch einzustecken, der

Elektromagnet E zieht die Zuhaltung an und der Riegel

fliegt zurück. Jetzt darf man nur wieder denselben Schlüssel in das unterste Loch

auf Stift h aufstecken und den mechanischen Riegel

zurückziehen. Der Verschluſs von innerhalb geschieht durch einen Knopf, der auf dem Drückerstifte

i des elektrischen Riegels angebracht ist; durch

einfaches Anheben bei B wird wieder aufgeschlossen. Auf

dem Drückerstifte h ist eine Olive angebracht.

Die Anordnung könnte auch so getroffen werden, daſs bei umgekehrt wirkender Feder C der elektrische Riegel A

beim Zuwerfen der Thür von selbst einfällt.

Fig. 5 stellt

die elektrische Sperrung eines mechanischen Schlosses am Geldschränke dar. In der

inneren Thür ist ein Elektromagnet E in die

Aschenfüllung eingebaut, dessen Ankerhebel H

zurückziehend auf den Schieber y wirkt; der letztere

fällt beim Zuschlieſsen des Schrankes von selbst in die Oeffnung z der Bascülscheibe ein, oder auch nach Fig. 6 vor eine am groſsen

Riegel angebrachte Nase. Oberhalb ist nun ebenfalls in die Aschenfüllung ein Schloſs

S (oder S1) nach Fig. 1 (oder Fig. 3)

eingebaut, und zwar so, daſs der Absperrschieber ungehindert das Schlüsselloch

auſsen verdecken kann. Will man den Schrank öffnen, so muſs man zunächst den

elektrischen Schlüssel einschieben; dann erst kann das mechanische Schloſs

aufgeschlossen werden. r ist ein einfaches Riegelchen,

um etwa bei Tage das elektrische Schloſs auſser Thätigkeit zu setzen. Da die

Batterie nebst einem Ausschalter und einer Glocke in einem anderen Raume

untergebracht ist, so ist bei ausgeschaltetem Strome Niemand im Stande den Schrank

zu öffnen, bei geschlossenem würde das Einstecken des Original- oder Nachschlüssels

durch die Glocke signalisirt werden.

Fig. 7 bis

9 zeigen

ein einfacheres, etwas weniger sicheres, zur Massenfabrikation geeignetes Schloſs.

Die Contactstäbchen r, v sind ohne Federn und haben nur

Vertiefungen, die durch den Schlüssel in eine solche Lage gebracht werden, daſs ein

stromleitender Kupferbalken einfallen kann, dessen Zapfen a,

a dann durch die Feder f auf die

Verbindungsstellen für die Leitungsdrähte im unteren Schloſsbleche drücken; zur

sicheren Isolirung sind Hartgummifutter eingeschraubt, auch der Kupferbalken wird

zweckmäſsig durch ein Hartgummistäbchen isolirt. – Zur sicheren Führung der

Contactstäbchen ist ein Metallstück B (Fig. 9) auf die Decke

genietet; die Führungsstäbchen s können ebenfalls aus

Metall sein. Auch hier dürfte die Herstellung aller Theile mit Ausnahme der Federn

und der stromleitenden Stücke aus Hartgummi zu empfehlen sein.

Tafeln