| Titel: | Ueber Neuerungen in der Papierfabrikation. |

| Autor: | Alfred Haußner |

| Fundstelle: | Band 275, Jahrgang 1890, S. 577 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen in der

Papierfabrikation.

Von dipl. Ingenieur Alfred

Haußner, Privatdozent an der k. k. technischen Hochschule in Graz.

(Schluſs des Berichtes S. 529 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Ueber Neuerungen in der Papierfabrikation.

Für die Zwecke der Zellstofffabrikation ist es

nothwendig, das hierfür zu verwendende Holz in hinreichend kleine Stücke zu theilen.

Geschieht dies durch Zersägen der Stämme, so ist ein bedeutender Abfall durch die

Sägespäne nicht zu vermeiden. Letztere sind aber für die Gewinnung des Zellstoffes

vollständig werthlos, da sie nicht für den Kochprozeſs gebraucht werden können.

Demgemäſs ist in dieser Richtung ein Verfahren vortheilhafter, welches gestattet,

die Stücke von passender Gröſse derart zu gewinnen, daſs ein solcher Abfall nicht

erhalten wird. Diesen Zweck verfolgt die Holzschneid- und

Quetschmaschine mit selbsthätigem Vorschub von Martin Kink und Cie. in Wien und Johann Georg

Kreis in Heinrichsthal (Mähren) D. R. P. Nr. 43670 (vgl. auch Papierzeitung Nr. 76 Jahrg. 1888).

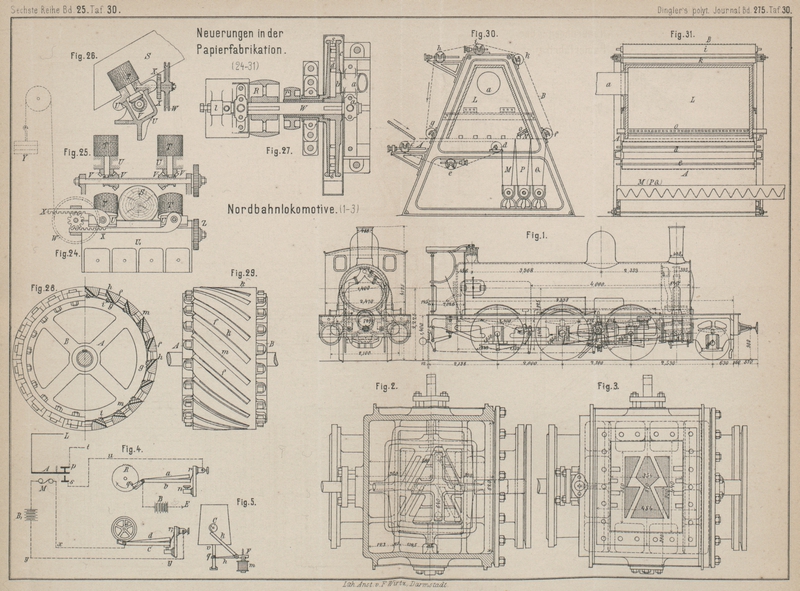

Der arbeitende Theil an der Maschine ist das an dem Gleitklotze K (Fig. 22 bis 26 Taf. 28 und

30) befestigte Messer M, welches gegen das feststehende

Messer N arbeitet. Es ist begreiflich, daſs bedeutende

Massen gegen das Holz geführt werden müssen, wenn die Abtrennung von Scheiben so

erfolgen soll, wie es die Fig. 23 erkennen läſst.

Der Gleitklotz K wird nun mittels der Schubstange H, welche an die Kurbelscheibe F greift, bewegt. Letztere selbst ist in Lagern drehbar, um den

bedeutenden Druck auf eine groſse Fläche zu vertheilen und rasche Abnützung

hintanzuhalten. Der Holzstamm S ist durch mehrere

Walzen R und T, welche

letztere dem Schaltmechanismus angehören, geführt. Die Zuführung des Holzes

geschieht bei jedem Aufgange des Gleitklotzes K, indem

der Arm K1 endlich die

Schraubenmuttern am Ende der Spindeln P1 erreicht, selbe sodann hebt, dadurch den

Schalthaken P2

bethätigt und das Schaltrad Z dreht. Dieses sitzt aber

auf der Achse von Q; daher werden endlich auch die

Kegelräder V, V1 und

auch die rauhen Führungswalzen T gedreht, somit das

Holz dem Messer zugebt. Mittels Gewichten Y, Rolle,

Kette, Kettenrad W und Zahnstangen X, welche mit den Achsen von T verbunden sind, Fig. 24 und 26 Werden die

Rollen T immer an den Holzstamm mit bestimmter Kraft

gedrückt, welche Dicke derselbe auch haben mag. Die Stärke der Schaltung ist auch

verschieden einstellbar, je nach der Stellung der Schraubenmuttern am Ende der

Stange P1 Ein gewisses

Spiel ist offenbar dort auch aus dem Grunde nothwendig, um das Vorwärtsschieben des

Holzes erst dann eintreten zu lassen, bis das Messer M

sich genügend hoch über dem Stamme S befindet. Es ist

klar, daſs bei dieser Art des Abtrennens von Scheiben der Zusammenhang der Faserbündel so weit

gelockert wird, daſs die Astknoten u. dgl. entweder selbst herausfallen oder doch

leicht mit der Hand ausgelöst werden können.

Als eine wesentlich vollkommenere Ausführung desselben Prinzipes möchten wir die

Maschine von Commerzienrath Albert Niethammer in

Kriebstein bei Waldheim i. S. bezeichnen. D. R. P. Nr. 45991. Die Schlittenführung

ist bedeutend verbessert und die Bewegung des Schlittens durch zwei Schubstangen

bewirkt. Auch sind zur Ausgleichung der Ungleichförmigkeiten zwei Schwungräder

angeordnet. Statt den Stamm geneigt gegen die Wagerechte zuzuführen ist der

Messerschlitten nicht lothrecht, sondern gegen das Loth geneigt geführt. Neu ist bei

dieser Maschine noch die Anordnung, daſs der Stamm auch noch in einer Richtung

zugeführt wird, deren Winkel mit der wagerechten Messerschneide ein anderer als ein

Rechter ist, so daſs der Schnitt doppelt schief statthat. Hierdurch soll eine noch

günstigere Kraftausnutzung erzielt werden. Die Schnittflächen fallen nach den

vorliegenden Angaben sehr rein aus.

Eine viel weitergehende Zerkleinerung wird bei der Maschine von Franz Leonhardt in Nosswitz bei Elsterberg und Paul Priem in Chemnitz beabsichtigt. Auch ist das

Prinzip ein ganz anderes. Bei der durch D. R. P. 42701 geschützten Anordnung sind an

einer auf der starken Welle W befestigten Scheibe c Messer b angebracht,

Fig. 27

Taf. 30, welche, indem c sich rasch dreht, von dem

durch die Röhre a eingeführten Holzstamme Späne

abtrennen, welche durch die Fliehkraft nach auſsen zwischen die Schlagstifte s gelangen. Solche Stifte sind nicht bloſs an der

Scheibe c, sondern auch noch auf der Scheibe d festgemacht und bewirken, daſs die Späne, indem d sich entgegen c dreht,

hin und her geworfen und schlieſslich stark zerfasert ausgeschleudert werden. Die

entgegengesetzte Drehung der Scheiben c und d wird durch offenen und gekreuzten Riemen auf den

Scheiben R und r bezüglich

bewirkt, r überträgt seine Drehung mittels einer um W lose liegenden Hülse auf d, während R auf W fest ist und durch die Welle W die Scheibe

c dreht.

Eine gewisse Verwandtschaft in der Arbeitsweise zeigt die einfache Holzraspeltrommel für Zellstofffabrikation von Otto A. Winter in Buxtehude, Deutschland. Nach dem

amerikanischen Patente Nr. 399107 (vgl. Papierzeitung

Nr. 63 Jahr 1888) ist die einfache Vorrichtung in Fig. 28 und 29 Taf. 30

skizzirt. Auf dem Umfange der Trommel ist eine gröſsere Anzahl schraubenförmig

verlaufender Schlitze vorhanden, deren jeder ein passend gestaltetes Messer h aufnimmt. Diese Schlitze sind hier durch Stäbe f gebildet, welche an den Stirnscheiben A und B festgemacht sind

und an denen die Messer h mittels Platten g und Schrauben i

befestigt sind. Nach innen zu sind die Schlitze durch Platten m abgeschlossen, um die abgetrennten Späne nicht ins

Innere eindringen zu

lassen. Die Messergestaltung läſst ein ruhigeres Angreifen beim Arbeiten erwarten.

Das Schleifen dürfte wohl durch eine passende Schleifvorrichtung auch ohne

sonderliche Schwierigkeiten erfolgen.

Bereits wurde angedeutet, daſs das Ausbringen der Astknoten u. dgl. entweder durch

Ausbohren oder eine verwandte Operation zu geschehen hat, oder daſs dann, wenn auf

irgend eine Art Scheiben erhalten werden, aus diesen durch Handarbeit die Knoten

entfernt werden müssen. Um diese zeitraubende und in Folge dessen auch kostspielige

Operation zu vermeiden, hat Ludwig Piette,

Papierfabrikant in Pilsen, Oesterreich, Apparate construirt, welche das Entfernen

der Astknoten mechanisch ausführen. Hierfür ist das Oesterreichische Patent vom 21.

März 1889 ertheilt worden und folgt nach der Patentschrift eine Beschreibung des

interessanten Apparates (Fig. 30 und 31 Taf. 30).

Das mechanisch hinreichend zerkleinerte Holz fällt in der Richtung des Pfeiles 1 auf den wagerechten Theil des endlosen Siebes A, welches über drei Walzen c,

d, e geleitet wird, entsprechend fortschreitet und die aufgefallenen

Holzspäne mitnimmt. Ein zweites endloses Sieb B bewegt

sich über Führungswalzen f, g, h, i, k, zwischen f und g nahe oberhalb dem

Siebe A und streift dabei über die Stäbe eines Rostes,

welcher den unteren Theil eines Kastens L bildet, aus

dem durch die Oeffnung a Luft abgesaugt wird. Die

nachströmende Luft dringt nun auch durch das unterhalb befindliche Sieb A und, falls der Strom hinreichend stark ist, werden

die spezifisch leichteren, brauchbaren Holzspäne emporgerissen, bleiben am Siebe B haften und werden mit diesem weiter geführt, während

die specifisch schwereren Astknoten auf A liegen

bleiben und endlich, bei d angelangt, in den Kasten M hinabfallen. Die oben an B haften gebliebenen Stücke gelangen schlieſslich über den Kasten P. Im Kasten L befindet

sich nun ein Schieber O, welcher so gestellt werden

kann, daſs die Luft mit geringerer Geschwindigkeit durch das Sieb tritt, also auch

die Späne mit geringerer Kraft anpreſst, so daſs die noch etwas gewichtigeren Stücke

in den Kasten P fallen, während die leichtesten und

besten Holztheile bei der Biegung des Siebes in der Nähe von f und, nachdem sie den Kasten L gänzlich

passirt haben, in den Kasten Q fallen. Aus den drei

Kästen M, P, Q werden die Holzstückchen durch

Transportschnecken entfernt. Das Prinzip dieser Vorrichtung muſs wirklich hübsch

genannt werden und kann bei richtiger Ausführung viel Handarbeit erspart werden. In

der Patentschrift sind noch Abänderungen mit blasendem Luftstrom und einer

Siebtrommel angegeben, die jedoch sämmtlich nur verschiedene Formen für denselben

Gedanken sind.

Tafeln