| Titel: | W. Sellers' Hobelmaschine. |

| Autor: | Pregél |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 8 |

| Download: | XML |

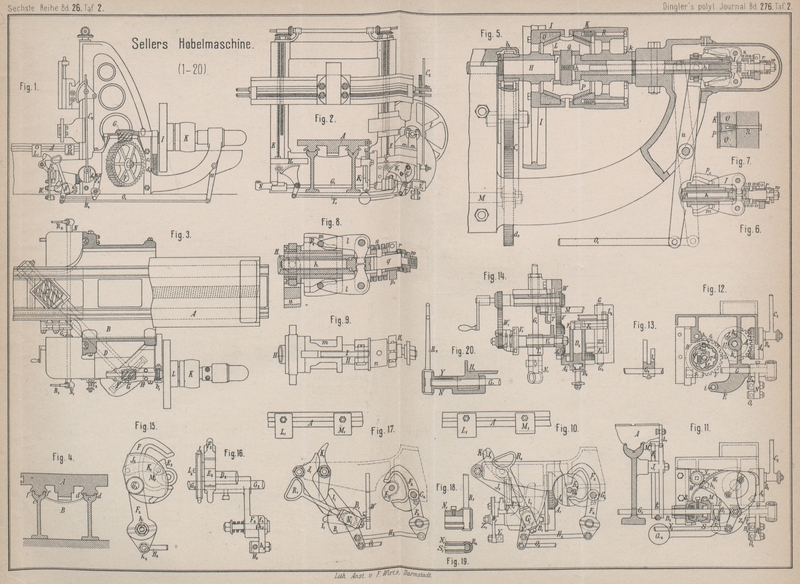

W. Sellers' Hobelmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

Sellers' Hobelmaschine.

Auf der letzten Ausstellung in Paris hat die von W.

Sellers in Philadelphia ausgestellte Hobelmaschine Aufsehen erregt.

Diese Maschine, deren Tischrücklauf mit einer Geschwindigkeit erfolgt, welche je nach

der Gröſse vier-, sechs- und achtmal so groſs sein soll, als die Schnitt- oder

Arbeitsgeschwindigkeit, wirkte mit bewunderungswürdiger Regelmäſsigkeit, die aber

mit einem unverhältniſsmäſsig groſsen Aufwand, verwickelter, doch sinnreicher

Mechanismen erkauft ist.Der Preis dieser

Maschine soll auch angeblich doppelt so groſs sein, als der für

Hobelmaschinen gewöhnlicher Bauart.

Die unter dem Namen James Yate Johnson in London auch im Deutschen Reiche patentirte

Maschine (D. R. P. Nr. 44773 vom 13. December 1887)

findet sich in The Iron Age, 1889 Bd. 44 Nr. 24 * S.

912, Revue industrielle, 1889 Nr. 44 * S.

433 u.a. beschrieben.

Dieselbe ist im Allgemeinen nach Art der bekannten Sellers'schen Hobelwerke gebaut und mit Schneckentriebwerk ausgerüstet,

welches auf die Zahnstange des Hobeltisches wirkt; doch wird diese Maschine neuerer

Ausführung nicht mittels Riemenverschiebung, sondern durch Umstellung einer zwischen

die treibenden Riemenscheiben eingeschalteten Kegelreibungskuppelung

umgesteuert.

Wäre nun die lebendige Kraft des mit dem Werkstücke bewegten Hobeltisches

gleichmäſsig und gering, so könnte bei jedem Hubwechsel des Hobeltisches nicht nur

die Hubbegrenzung streng eingehalten, sondern in Folge dessen auch der Andruck der

Reibungskegel der Kuppelung gleichmäſsig erhalten bleiben, sofern mittels federnder

Zwischenmittel die Verbindung der verschiedenen Hebelwerke durchgeführt wäre.

Dies wird aber vollständig unzureichend und die Umsteuerung unzuverlässig, unsicher

und versagend, sobald die Tischgeschwindigkeiten gröſser und die lebendigen Kräfte

der bewegten Massen veränderlich werden.

Bei den gewöhnlichen Hobelwerken mit einem oder zwei Betriebsriemen und Umsteuerung

mittels Riemenverschiebung wickelt sich der Vorgang der Umkehrung der Tischbewegung

in folgender Weise ab. Durch Anschlag der Knaggen für die Hubbegrenzung wird der

treibende Riemen über die Losscheibe bewegt und auf die Rücklaufscheibe verlegt. In

Folge der in der Masse des bewegten Tisches innewohnenden lebendigen Kraft wird sich

der Hobeltisch in der ursprünglichen Richtung noch ein kurzes Wegstück

weiterbewegen, und vermöge seines Rädertriebwerkes die Rücklaufscheibe in einer der

Riemenbewegung entgegengesetzten Richtung so lange drehen, bis der Stillstand des Tisches erfolgt

ist. Hierbei übernehmen der Betriebsriemen und die gegensätzlich umlaufende Scheibe

die Rolle eines kräftig wirkenden Bremswerkes. Beim gewöhnlichen Doppelriemenbetrieb

laufen einen kurzen Wegtheil der Riemenverlegung beide gagensätzlich sich bewegenden

Riemen gleichzeitig auf die beiden Festscheiben auf, durch welche Gegenwirkung ein

groſser Theil der Energie des auslaufenden Tisches verbraucht wird.

Gegen Ende des Tischhubes wird daher durch die Umsteuerung ein Wechsel in der

Druckrichtung des Tisches entstehen; der bislang getriebene Tisch wird treibend

wirken. Dies bedingt beim einfachen Zahnstangenbetrieb Stöſse, die mit der Gröſse

des Flankenspielraumes der Radzähne, der Geschwindigkeit der Tischbewegung und dem

Gewichte bezieh. der Masse des aufgespannten Werkstückes zunehmen.

Da nun die Zahnflanken von Rädern mit wenig Zähnen einer stärkeren Abnützung

unterworfen sind, so erklärt sich leicht der Vorzug, welchen groſse Treibräder

gegenüber kleineren Getrieben darbieten. Bei Tischbetrieb mittels Schraubenspindeln

läſst sich der todte Gang in der Mutter und dadurch der schädliche Einfluſs der

Stöſse beim Hubwechsel leichter beseitigen.

Ganz anders gestalten sich die Kraft und Bewegungsverhältnisse sofern die

Umkehrbewegung mittels doppeltwirkender Reibungskuppelungen durchzuführen ist. Jede

Aenderung in der Gröſse der bewegten Masse des Werkstückes muſs einen Einfluſs auf

den Kraftschluſs der Reibungskuppelung ausüben, ein Ueberrennen des Tisches wird

aber eine derartige Anpressung der Kuppelungstheile bewirken, daſs eine Lösung

schwierig, wenn nicht unmöglich wird.

Indem nun in der neuen Sellers'schen Hobelmaschine die

Verstellung des Kuppelungsdoppelkegels in zwei vollständig getrennten und

unabhängigen Abschnitten durchgeführt wird, derart, daſs während des Tischauslaufes

der Kuppelungskegel in die Mittellage gestellt, und erst dann die endgültige

Schluſsbewegung desselben vollendet wird, nachdem der Hobeltisch die Ruhelage

erreicht hat, wird der Kraftschluſs der Kuppelung ganz und gar unabhängig von der

Tischgeschwindigkeit bezieh. von der lebendigen Kraft der Tisch- und

Werkstückmasse.

Die in den Fig.

1 bis 20 Taf. 2 dargestellte Maschine besteht aus dem Bett B und dem Tisch A (Fig. 4) mit je

einer ebenen und einer Keilnuthführung. Während die flache Führungsleiste des

Tisches seitlich frei geht, legt sich die Keilnuthleiste an zwei stehende schmale

Führungsstreifen f f an, um bei starkem seitlichen

Schnittdruck ein Ausheben des Tisches zu verhindern.

Beide Führungen c1

c sind durch übergreifende Schutzdächer gegen das

Einfallen von Spänen gesichert, während die unteren Randleisten d d die Oelhaltung besorgen. An der Bettung sind die

üblichen Seitenständer E, welche mit der Querverbindung und dem

Querbalken das Maschinengerüst bilden, angeordnet.

Das Triebwerk besteht aus den Riemenscheiben J und K für den Arbeitsgang und den Rücklauf des Tisches,

beide mit angegossenen Hülsen für die Reibungskegel O

und P, in welche ein auf der Hauptwelle H verschiebbarer Doppelkegel L sich abwechselnd einlegt. Die Welle H

bethätigt durch Vermittelung des Schneckenradtriebwerkes G

F (Fig.

1 und 3) und der Welle D die Triebschnecke C und damit den Hobeltisch. Die Zähne der Zahnstange

weichen um den Reibungswinkel von der Winkelrechten ab, damit jeder Seitendruck auf

die Führung in Folge der Wirkung der Triebwerkschnecke beseitigt werde.

Auf der Nabe der groſsen Riemenscheibe J für den

Arbeitsgang der Maschine ist ein Räderwerk b1

c1

d1 (Fig. 5) angeordnet,

wodurch eine Welle M (Fig. 5, 11, 12 und 14) in beständige Drehung

versetzt wird.

Vermöge eines Zahnklinkenrades T (Fig. 12), welches

zeitweilig eingerückt wird, kann die Welle M mit einem

Rade V (Fig. 14) gekuppelt

werden, wodurch mittels der Rädertriebwerke A1 und A2 (Fig. 12 und 14) ein auf

der Welle D2

befindlicher Excenterdaumen E2 (Fig.

14 bis 18) in absatzweise Drehung versetzt wird.

Dieser Daumen E2 kreist

in der offenen Gabel eines Hebels F2 und veranlaſst ein Ausschwingen desselben von der

Lage (Fig.

10) in die Stellung (Fig. 17) und umgekehrt.

Dadurch wird aber ein Hebel N1 durch Vermittelung der Zugstange H2 gedreht, so daſs hiermit die angelenkte Stange O1 (auch Fig. 1) nach

rechts oder links verlegt wird. An diese Stange ist ein Doppelhebel u angebolzt, welcher die Verschiebungsmuffe m (Fig. 8) des

Reibungskuppelungswerkes L gabelartig umfaſst und

dieselbe beim Ausschwingen entsprechend verschiebt.

Diese Muffe m gleitet auf der Hauptantriebwelle H, wird von dieser vermöge eines Federkeiles

mitgenommen und enthält an den inneren parallelen Flügelwänden schrägstehende Nuthen

p2 (Fig. 8 und 9), in welche sich die

Zäpfchen zweier gegenüberliegenden Winkelhebel l

einlegen, die in Fig. 8 gerade in der Mittellage stehen. Die beiden Winkelhebel schwingen

um Bolzen, welche in einem auf die Welle H geschobenen

Ringe n (Fig. 9) liegen, während

die kurzen Hebelenden von l in die Ausrückstange h (Fig. 8) frei

einsetzen.

Diese in die achsiale Bohrung der Hauptwelle H

eingeschobene Stange h (Fig. 5) ist in einem

Querkeil Q eingeschraubt, welcher durch den Querschlitz

des Wellenbundes J von H

gehend, die Nabe des aus Rothguſs möglichst leicht ausgeführten Reibungsdoppelkegels

L faſst. Der in Fig. 8 gezeichneten

Mittelstellung der Winkelhebel l entspricht genau die

Mittellage des Reibungskegel L zwischen den

Antriebsscheiben I und K,

in welcher Lage auch die durch den Tischauslauf hervorgerufene rückläufige Drehung der Hauptwelle H vor sich geht. Erst nach erreichtem Stillstande des

Tisches A bezieh. in der Ruhestellung der Hauptwelle

H erfolgt durch die vorbeschriebene Drehung des

Daumens E2 (Fig. 10 und

17) jene

Hebelschwingung, welche die Muffe m (Fig. 8) aus ihrer

Mittelstellung in eine der beiden Endstellungen (Fig. 5 oder 6) verlegt,

und durch welche der Kraftschluſs der Kuppelung für den Arbeitsgang (Fig. 5) oder für den

Rücklauf des Tisches A (Fig. 6) bewerkstelligt

wird.

Die Kraftstärke für den Schluſs der Reibungskuppelung wird durch zwei gewundene

Federn s und r geregelt,

welche sich an einem auf die Hauptwelle H

aufgeschraubten Ring p1

(Fig. 8

und 9)

anlegen. Die Cylinderfeder s drückt beständig den

Reibungskegel L nach links, während die mit dem kurzen

Zapfenstück q und der Mutter w verbundene Feder r diesen Kegel L nach rechts drückt.

Die an den Riemenscheiben I und K angegossenen Bordbüchsen enthalten die aus Holztheilen O zusammengesetzten Hohlkegel für die

Reibungskuppelung, welche mittels Keile p und

Keilschrauben R (Fig. 5 und 7) entsprechend

eingeklemmt sind. Es werden ferner die Riemenscheibennaben mittels Ringmuttern k, k (Fig. 5) an den Wellenbund

J angehalten während die erste Hauptantriebswelle

H in einem geschwungenen Lagerarm die entsprechende

Stützung findet.

Da aber zum Kraftschluſs der vorbeschriebenen Kuppelung am Hubwechsel des

Hobeltisches nur eine einmalige Ausschwingung der verbundenen Hebel u und F2 nothwendig ist, diese Ausschwingung aber nur durch

eine halbe Umdrehung des Daumens E2 erzielt wird, so ist

es unumgänglich erforderlich, daſs dieser Daumen E2 beim jedesmaligen Hubwechsel des Hobeltisches auch

immer nur eine halbe Umdrehung ausführe, obwohl die von der Riemenscheibe I aus betriebene Welle M

in fortdauernder Kreisung sich befindet.

An der rechten Bettwand schwingen um feste Bolzen zwei Hebeldaumen K1 und J1, an welche die dem

Tischhub entsprechend stellbaren Anschlagklötzchen M1 und L1 am Hebeltischrand angeordnet sind, wobei M1 für die Leitung des

Arbeitsganges und L1

für die Einleitung des Tischrücklaufes bestimmt ist, so daſs K1 mit M1 und L1 mit J1 in Berührung tritt. Die beiden selbständigen

Hebelknaggen K1 und J1 treffen einzeln auf

einen Winkelhebel l1

l1 (Fig. 11, 13 und 17), welcher auf eine

Querwelle G1

aufgeklemmt ist, die durch das Maschinenbett B gehend

(Fig. 2)

ihre Lagerung auch in dem rechts liegenden Nebenrahmen findet und eine kleine

achsiale Verschiebung erhalten kann, vermöge welcher der Gang der Hobelmaschine vom

Arbeiter sofort abgestellt werden kann.

Auf dieser Querwelle G1

ist eine kleine Doppelkegelscheibe F1 (Fig. 11) mittels einer

Stellschraube festgestellt, welche als Mittelstück einer Reibungskuppelung wirkt.

Ein um den Zapfen i schwingender Gegengewichtshebel Q2 drückt beständig

mittels seines Gabelstückes Q1 die auf G1

lose aufgesetzte Hohlkegelscheibe S an F1 und drängt dadurch

die gesammte Welle G1

nach links, in Folge dessen der Mitteltheil F1 sich an die Hohlnabe B1 drückt und diese sonst mit der

Lagerbüchse B2 frei

sich umdrehende Hohlnabe B1 bremst und mitnimmt. Diese Hohlnabe B1 gehört einem Gegengewichtshebel B1 (Fig. 17) an, welcher

rechts in einem kleinen Zahn endigt und damit in eine sichelförmige Führungsplatte

W (Fig. 12 und 17) eingreift,

welche damit gehoben und gesenkt werden kann, sobald die Welle G1 und damit der

Zahnhebel B1 in

Schwingung versetzt wird, was allemal selbsthätig nur durch Anschlag der

Hebelknaggen J1 und K1 am Hubende des

Hobeltisches vor sich geht, während es dem bedienenden Arbeiter jeden Augenblick zu

thun freisteht, zu welchem Zwecke an jeder Maschinenseite die Griffhebel B1 und B2 vorgesehen sind.

Steht also im Leer- oder Rücklaufe des Tisches (Fig. 17) die Sichelplatte

W in ihrer Hochstellung, so gibt der obere Zahn h1 derselben (Fig. 12) die

Hebelklinke e1

e2 in der Radnabe von

V frei, wobei sich ihr Schenkel e2 unter der Wirkung

der kleinen Drahtfeder f in den Zahn der mit der Welle

M umkreisenden Zahnscheibe T legt und dadurch das Rad V mit der Welle

M kuppelt.

Nach einer halben Umdrehung stöſst aber die Hebelklinke e1 an den unteren Ansatz g1 der Sichelscheibe,

was wieder eine Lösung der Kuppelung von M und V zur Folge hat. Das Gleiche findet in der Tieflage der

Sichelscheibe W statt. Während g1 die Hebelklinke e1 freiläſst, fängt der obere Zahn h1 dieselbe auf und

rückt den Hebelzahn e2

aus dem Eingriff mit der Zahnscheibe T. Weil aber durch

diese Aus- und Einrückung doch niemals genau eine halbe Umdrehung der Räder V und A zu erhalten ist,

so ist zur Sicherstellung dieses Erfordernisses in das Rad A noch eine zweizähnige Klinkenkuppelung j1, k1 (Fig. 12) eingeschaltet,

durch welche immer nur eine halbe Umdrehung des Rades A

bezieh. des Daumens E2

ermöglicht wird.

Wird daher die Sichelscheibe W in irgend einer

Endstellung belassen, so kann keine Kuppelung der Räderwerke V und A mit der Triebwelle M, demnach auch kein Kraftschluſs der

Triebwerkskuppelung L mit irgend einer der beiden

Riemenscheiben I oder K

erfolgen, weil der Daumen E2 ohne Drehung auch kein Nachschwingen der Hebelverbindung F2

H2

N1

O1

u ermöglichen kann.

Hiernach ist die Umkehrung der Tischbewegung, d. i. die Umsteuerung, leicht zu

erklären.

Gegen Ende des Tischhubes im Rücklaufe (Fig. 17) stöſst das

Tischklötzchen M1 an

die Hebelknagge K1, welche den Hebel I1 rechts, die Hebelknagge J1 damit aber links dreht. Mit dieser

Schwingung von I1 ist

eine Drehung der Welle G1 verbunden, welche wieder den Hebel N1 und damit sowohl den Gabelhebel F2 als auch den Hebel

u zu einer bestimmten Ausschwingung veranlaſst, welche so

weit bemessen ist, deſs die Mittellage des Kuppelungskegels erhalten wird.

Ist bei diesem Vorgange die Sichelscheibe B1 mittels F1 und S (Fig. 11) mit

der Welle G gekuppelt, so erfolgt nachträglich durch

das vorbeschriebene Räderwerk jene Halbdrehung des Daumens E2, durch welche die Nachschwingung von

u und der Kraftschluſs der Kuppelung L mit I erhalten wird.

Dahingegen wird gegen das Ende des Arbeitsganges (Fig. 10) das

Tischklötzchen L1 an

J1 schlagen und in

zwei streng begrenzten Bewegungsabschnitten während der Umkehrung des Tisches die

Stellung des Hebelwerkes (Fig. 17)

hervorbringen.

Um bei etwa stärker auftretenden augenblicklichen Widerständen die Hebelverbindung

vor Beschädigung sicherzustellen, ist im unteren Hebelende F2 eine Sicherungskuppelung h1 bis h4 (Fig. 16), welche aus

einem Schrägzahn oder zwei Kegelscheiben gebildet sein kann, eingeschaltet.

Die Abstellung der Maschine geschieht einfach durch Drehung der Griffhebel R1 und R2 um ihre eigene Achse

(Fig. 18

bis 20).

Diese sind in den Nabentheilen N und N1 frei drehbar und

besitzen je zwei Abflachungen, in welche das Wellenstirnende von G1 (Fig. 20) bezieh. ein

Stellstift l (Fig. 18 und 19) sich

einlegen. Durch Drehung des linksseitigen Hebels R2 (Fig. 20) um einen rechten

Winkel wird die Welle G1 nach rechts in der Achsrichtung ausgeschoben und dadurch die Verbindung

der Sichelplatte B1 mit

F1 aufgehoben.

Bei der Drehung des rechtsseitigen Griffhebels R1 stemmt sich der Stift S1 an die Bettwand und rückt den Hebel R1 sammt dessen Nabe

N1 und die damit

fest verbundene Welle G1 nach auswärts. Hierbei ist jedoch zu beachten, daſs die

Wiederingangsetzung der Hobelmaschine nur durch jenen Griffhebel erfolgen kann, mit

welchem die Abstellung des Ganges vorgenommen wurde.

Die Schaltbewegungen der Werkzeugsupporte sind von dem Räderwerke V, A1 und A2, welche den

eigentlichen Tischhub hervorbringen, abgeleitet.

Mit der am Rade A2 (Fig. 11, 12 und 14)

vorgesehenen Schlitzkurbelscheibe B2 wird mit der Stange C2 die Schaltung des am Querbalken der

Hobelmaschine befindlichen Supportes durchgeführt, während das Hochheben des

Stichelgehäuses während des Rücklaufhubes durch die in Fig. 15 und 16

ersichtliche Einrichtung erzielt wird.

An dem bei jedem Hubwechsel des Tisches sich umdrehenden Daumen E2 ist mittels der

Kurbelschiene K2 eine

Schnurscheibe J2

angelenkt, welche auf dem Zapfen G2 sich freidrehend, durch K2 in Schwingung versetzt wird. Nur

während der Rechtsschwingung wird die Schnur angezogen bezieh. das Stichelgehäuse

gehoben, was nur dem Leerlaufe des Tisches zukommt.

Ferner ist für die Schaltung der Seitensupporte an dem lothrechten Standgerüste E ein mittels eines Kurbeltriebwerkes U1 und V1 bethätigtes

Zahnradsegment W1

vorgesehen, welches vermöge eines Zahnsperrwerkes ein Winkelradpaar X1 und damit die

lothrechte Steuerspindel betreibt.

Weil aber auf jedem Standgerüste ein besonderer Seitensupport angebracht werden kann,

so ist auch auf der linken Maschinenseite ein gleiches Zahnradsegment angebracht,

welches mit W1 durch

die Zugstange T1

verbunden ist.

Pregél.

Tafeln