| Titel: | G. Richards' Drehbank für Schiffsmaschinentheile. |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 289 |

| Download: | XML |

G. Richards' Drehbank für Schiffsmaschinentheile.

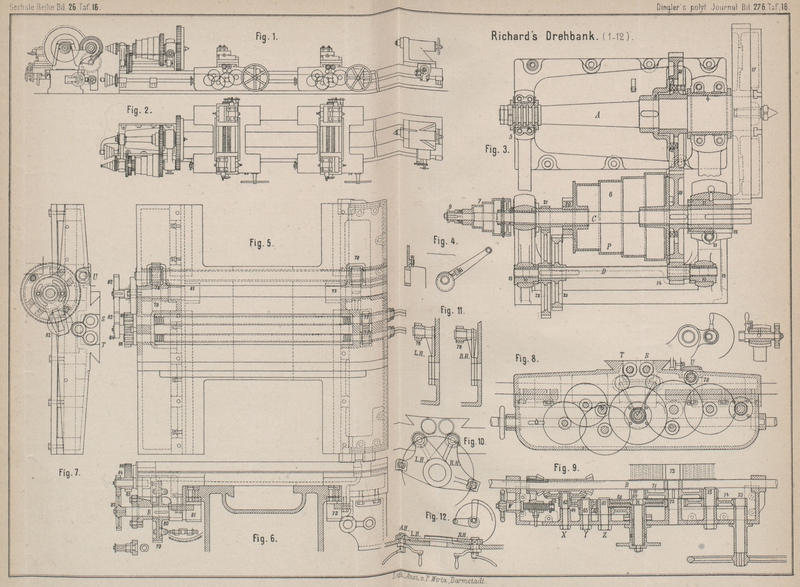

Mit Abbildungen auf Tafel

16.

Richards' Drehbank für Schiffsmaschinentheile.

Diese hauptsächlich für die Bearbeitung von Kurbelachsen, Schraubenwellen u. dgl.

Theile groſser Schiffsmaschinen bestimmte Drehbank von 1220mm Spitzenhöhe und 10670mm Bettlänge zeigt manche beachtenswerthe

Einrichtungen, welche in den Fig. 1 bis 12 Taf. 16 nach American Machinist, 1890 Bd. 13 Nr. 9 * S. 4,

dargestellt sind.

Die Haupteigenthümlichkeit dieser Drehbank besteht in der unabhängigen Schaltung

bezieh. Verschiebung der beiden Supportschlitten mittels zweier an den Bettseiten

angeordneter Zahnstangen, in welche gleichzeitig und gleichmäſsig zwei Getriebe Nr.

72 und 81 (Fig. 6)

eingreifen, wodurch die Bettwange von jeder einseitig wirkenden Kraft, welche durch

den Schlittenvorschub bedingt wäre, befreit ist.

Durch Wechsel der Räderausschaltungen im Spindelstock (Fig. 3) werden mittels der

vierläufigen Stufenscheibe 24 verschiedene Umlaufsgeschwindigkeiten erhalten, deren

Zahl bei Verwendung einer Doppelscheibe am Deckenvorgelege leicht verdoppelt werden

kann.

Die in Fig. 1

und 2

abgebildete Zusammenstellung der Drehbank zeigt die übliche Anordnung mit

vorliegender Steuerwelle, welche nicht nur die Schaltung der Schlitten und

Quersupporte, sondern auch die Verschiebung des Reitstockes vermittelt. Das Gewicht

der Wange beträgt 15t,75, während das

Gesammtgewicht der Drehbank zu 25 bis 26t

angegeben ist. Erzeuger dieser Bank ist G. Richards und

Co. in Broadheath bei Manchester.

Die geschmiedete Stahlspindel A hat im Vorderlager Nr. 4

(Fig. 3)

einen Durchmesser von 254 bei 305mm

Längenabmessung, und während das hintere Spindelende zu einem Kammzapfen Nr. 5 ausgebildet ist, sitzt die hohlguſsartig ausgebildete

Zahnkranzplanscheibe 17 am bundlosen Spindelstumpf ohne

Anlage an den Lagerschalenbord. Auf die Spindel A ist

eine Zahnscheibe 8 aufgekeilt, welche die Kuppelung mit

dem lose aufgesetzten Zahnrade 18 vermittelt, welches

mit dem Rade 19 im steten Eingriffe steht.

Dieses auf die Seitenwelle C gekeilte Rad 19 kann entweder mit der Stufenscheibe 6 verbunden sein, oder nach Lösung dieser Verbindung

vermöge der eingerückten Vorgelegewelle D durch das

Getriebe 14 betrieben werden. Da nun zwei Rädersätze

(20, 23) und (21, 22)

vorgesehen sind, die durch Verschiebung auf D nach

Belieben eingestellt werden, und da ferner auf der Seitenwelle C ebenfalls ein Zahnkranzgetriebe 12 mittels der Hülse 11

und deren Zahnstangentrieb 13 aus und ein gerückt

werden kann, so folgt durch entsprechende Einstellung ein 6facher Antriebswechsel

der Planscheibenspindel und zwar wie folgt: (6 mit 19, 18 und Spindelscheibe 8),

(6 mit 12 und Zahnkranzplanscheibe 17), und mit eingerücktem Vorgelege D

(6 mit 20, 23 mit 14,

14 durch Zwischenrad 19 treibt 18 mit 8), ferner (6 mit 21, treibt 22 mit 14 und durch 19 ebenfalls 18 mit 8 die Spindel), endlich (6

mit 20 oder 21, treibt 14 durch 19 mit 12 die Planscheibe 17).

Die Ausrückung der Vorgelegewelle D wird durch

Verdrehung der excentrischen Lagerbüchsen 15 in ihren

Lageraugen 10 vermöge zweier durch eine Handstange

verbundener Stellhebel (Fig. 4) bewerkstelligt.

Auf der mit zwölf verschiedenen Umlaufsgeschwindigkeiten kreisenden Antriebswelle

C läuft lose die vierstufige Steuerscheibe 7, welche durch die Zahnkuppelung 9 mit der Welle C in

Verbindung gebracht wird.

Von der Stufenscheibe 7 wird durch fernere Vermittlung

übersetzender Räderwerke die Steuer welle B (Fig. 9)

betrieben, die in Lagerungen der Schlittenschilde gestützt, vermöge je einer

Doppelradhülse 61 die Steuerung jedes Schlittens für

sich selbständig und nach beiden Bewegungsrichtungen besorgt.

Das aus 61 und 62

zusammengesetzte Wendegetriebe wird durch die Handradspindel W vervollständigt und die Einstellung von 61

durch einen Stift angezeigt, welcher in einem Schlitz der Schild wand spielt (Fig. 8 und 9), während

drei auf den Zapfen X, Y, Z angeordnete Rädersätze die

Bewegung des Wendegetriebrades 62 bis auf das

Reibungsrad 68 übermitteln. In dieses setzt die

Reibungsscheibe 69 ein, die auf den Getriebszapfen 70 aufgekeilt ist, welcher bei eigener axialer

Verschiebung diese Scheibe 69 mitnimmt und dadurch die

Kuppelung besorgt. Alsdann wird von 70 und 71 das Zahnstangengetriebe 72 bethätigt, welches in die vordere Zahnstange (Fig. 6) eingreift.

Um aber das bei einseitigem Angriffe des Schlittens so unangenehme Ecken desselben zu

verhindern, wird der Antrieb von beiden Wangen mittels zwei Zahnstangen

bewerkstelligt, indem vom Rade 71 eine Querwelle U (Fig. 5 und 8) durch ein Getriebe 78 gedreht wird. Ein gleicher Rädersatz 78 und 79 treibt das auf

der Schlittenhinterseite befindliche Zahnstangengetriebe 81 (Fig.

5 und 6), deren Eingriff dadurch geregelt wird, daſs man dieses Getriebe gegen

das Rad 79 relativ etwas verdreht. Zu diesem Behufe

sitzt das Rad 79 lose auf der Nabe der Scheibe 80 und diese letztere wird nur durch vier

Stellschrauben mitgenommen (Fig. 6 und 7), welche auf zwei

Ansatznasen von 79 antreffen und in Ansätzen der

Scheibe 80 eingeschraubt sind.

Am vorderen Schlittenschild (Fig. 8 und 9) ist ferner ein Handrad

vorgesehen, mit welchem durch Vermittelung der Räder 73,

74 und 75 das Rad 71 getrieben und dadurch eine Schlittenverschiebung durch Handbetrieb

ermöglicht wird, sofern das Wendegetriebe 62 ausgerückt

oder die Reibungskuppelung 69 vermöge eines Handkreuzes

gelöst ist. Im kastenförmigen Schildgehäuse sind sämmtliche für die Steuerung

vorgesehene Räderwerke angeordnet, indem dieselben entweder um feststehende Zapfen oder in

Lagerbüchsen laufen und dadurch zugänglich gemacht werden, daſs der Schildkasten mit

dem ganzen Räderwerke an den Schlitten angeschraubt ist (vgl. Sweet, 1889 274 * 337).

Die Führung des Schlittens erfolgt mittels rechtwinkeliger Seitenleisten der Wange

(Fig. 6),

indem zur seitlichen Anstellung eine flache Schiene an der Hinterseite des

Schlittens eingelegt ist, die durch Preſsschrauben an die Wange gedrückt wird,

während zwei flache Gegenleisten, die sich an die unteren Kopfflächen der beiden

Zahnstangen 72 und 81

anlegen, die Führung des Schlittens (Fig. 5)

vervollständigen.

Auf jedem Hauptschlitten gleiten zwei gesonderte Querschlitten in einer

schwalbenschwanzförmigen Prismaführung von 45° Kantenwinkel, welche durch je eine

rechts- bezieh. linksgängige Spindel S, T (Fig. 5)

bethätigt werden. Der Antrieb derselben wird vom Rade 68 in der Weise abgeleitet, daſs vermöge zweier Zwischenräder 76 (Fig. 10 bis 12), welche

auf gesonderten Hebeln LH und RH sitzen, welche um die Lagerbüchse des Centralrades 68 schwingen, nach Bedarf entweder je eine oder beide

Spindeln zugleich durch die Räder 77 (Fig. 5) gedreht werden.

Die Einstellung dieser Winkelhebel LH und RH erfolgt durch Excentergriffe und Klemmschrauben,

welche am vorderen Schildkasten liegen.

Um aber beliebige Kegelflächen selbsthätig drehen zu können, ist für einen beliebigen

Wechsel der Querschlittenbewegung Vorsorge getroffen, welche in einem bestimmten

Verhältnisse zur Schlittenlängsbewegung stehen und unabhängig von letzterer sein

muſs.

Dies wird bei vollständiger Abstellung des Triebwerkes 76 durch die Querwelle U (Fig. 5 und 7) bewirkt, welche mit 78, 79 die Zahnstangenwelle R

(81) treibt, an deren Lagerbund am hinteren Schlittenschild eine sogen.

Schere mit Schlitzbogenschrauben verstellbar sitzt, an welcher die gewählten

Versatzräder wie bei einer Leitspindeldrehbank angeordnet werden können.

Durch Vermittelung derselben werden durch das Räderwerk 82 und 84 mit 85

die Spindelräder 86 (Fig. 5 und 7) gleichzeitig getrieben

und hierdurch die Schneidstahlsupporte gleichmäſsig, aber gegensätzlich

verschoben.

Pr.

Tafeln