| Titel: | Ueber das Waschen, Bleichen, Färben u.s.w. von Gespinnstfasern, Garnen, Geweben u. dgl. |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 291 |

| Download: | XML |

Ueber das Waschen, Bleichen, Färben u.s.w. von

Gespinnstfasern, Garnen, Geweben u. dgl.

(Fortsetzung des Berichtes S. 207 d.

Bd.)

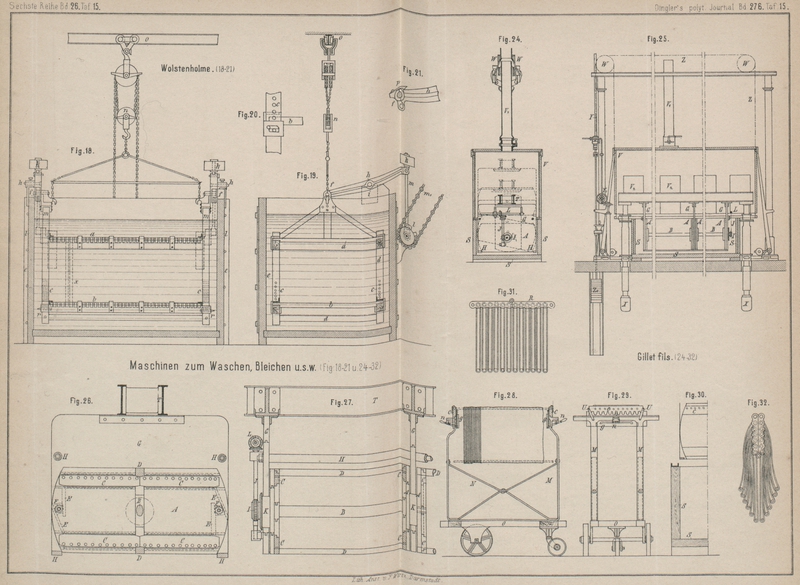

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

Appreturmaschinen.

Bei der in den Fig.

18 bis 21 Taf. 15 wiedergegebenen Maschine von Thomas

Wolstenholme in Camden, New-Jersey, Nordamerika, werden nach Angabe der

Amerikanischen Patentbeschreibung Nr. 397481 die Garnsträhne über Stäbe gespannt, welche in einem

Rahmen gelagert sind, der mit Hilfe eines Kettenzugs in die Flotte eingesenkt und in

derselben auf und ab bewegt wird. Der die Flotte enthaltende Behälter e trägt auf zwei gegenüberliegenden Seiten je ein Lager

i für einen doppelarmigen Hebel h. Das nach dem Innern des Behälters zu liegende Ende

eines jeden solchen Hebels ist als zweitheilige Lagerschale ausgebildet, deren beide

durch Scharnier verbundenen Theile durch eine Sperrfeder p geschlossen gehalten werden. In diese Lager f wird je ein Zapfen am Rahmen d eingelegt,

nachdem derselbe mit den Garnsträhnen x, welche über

die Stäbe a-b gespannt sind, deren einer b in der Höhenrichtung mittels der Vorstecker c r verstellt werden kann, beschickt und der Rahmen mit

Hilfe des Kettenzuges n o in die Flotte eingeführt

worden ist. Die noch freien Schenkel der Hebel h sind

durch zwei Lenker m mit einem Kurbelgetriebe l verbunden, welches seine Bewegung durch Gliederketten

m1 empfängt. Sobald

nun der Rahmen d in die Hebel h eingehangen, die Kette n gelöst und das

Kurbelgetriebe l m1 in

Umdrehung versetzt worden ist, werden die Hebel h in

ihren Lagern i eine Schwingbewegung ausführen und

hierbei den Rahmen d in der Flotte unterstützt durch

die Gegengewichte k auf und ab bewegen.

Nach Beendigung des Färbeprozesses wird der Rahmen wieder an die Kette n gehangen, die Lager p f

werden geöffnet und die Strähne aus der Flotte gehoben.

Von der Maschine von Wolstenholme unterscheidet sich die

in den Fig. 22 und 23 Taf. 17 wiedergegebene und durch das Amerikanische Patent Nr.

394694 geschützte Maschine von H. und J. Hussong in

Camden New-Jersey, Nordamerika, dadurch, daſs der die Garnsträhne tragende Rahmen

nicht in Richtung der Strähne im Bottich auf und ab, sondern parallel zu den

Strähnen in wagerechter Richtung hin und her bewegt wird.

Die Garne werden über die Tragstäbe a gespannt, welche

in den Seitenstreben b des Rahmens d mit Hilfe der Riegel c

gehalten werden. Der Rahmen d trägt an seiner oberen

Seite zwei mit an ihren Enden mit Zapfen ausgestattete Achsen f, welche in den Augen der um die Bolzen o am Farbbottich schwingend angeordneten Gewichtshebel

m n ihren Stützpunkt finden. Die eine der Achsen

f trägt einen Lenker h, dessen freies gabelförmiges Ende in den Zapfen i eines zweiten im Lagerbock l drehbar

angebrachten Hebels k eingelegt werden kann.

Sobald der mit Strähnen beladene Rahmen p d in die

Flotte eingesenkt und in die vier Gewichtshebel m n o

eingelegt worden ist, wird, nachdem man die Verbindung der Lenker h k hergestellt hat, der Rahmen eine Schwingbewegung in

der Flotte machen, sobald der Lenker h in axialer

Richtung verschoben wird.

Durch Verstellung der Streben b kann man die Lage der

Träger a der Länge der Garnsträhne anpassen.

Die Firma Gillet et fils in Lyon wendet für das

Schwingen der Garne bei ihrer durch das D. R. P. Kl. 8, Nr. 37693 vom 11. December

1885 geschützten in den Fig. 24 bis 25

dargestellten Maschine zum Färben von Garnen weder eine auf und abwärts gehende,

noch eine Wagrechtbewegung an, sondern sie versetzt den die Strähne tragenden Rahmen

in eine handelnde Bewegung um eine wagrechte Achse. Ein Verwirren der Strähne bei

der Beschickung der Maschine will die genannte Firma dadurch verhindern, daſs sie

dieselben, ohne die Garnträger zu handhaben, von einem zum Transport der letzteren

verwendeten Wagen in eine mit der Küpe verbundene Tauchvorrichtung überführt und

diese in die Küpe einsenkt.

Die Küpe ist in den genannten Figuren mit S bezeichnet,

während T G das Tauchgerüst ist, dessen unterer Theil

sich mittels der hydraulischen Hebevorrichtung X X in

die Küpe senken und wieder herausheben läſst. Dieses Gerüst besteht aus den auf den

Kolben der Hebevorrichtung ruhenden Trägern T und den

an diesen befestigten und durch Riegel H gegen einander

abgesteiften Wänden G. In letzteren sind auf Drehzapfen

K Rahmen gelagert, die aus den Wänden A und den dieselben verbindenden Querstücken B oder B und B bestehen, Fig. 27.

Die Fig. 26

und 27 zeigen

das Tauchgerüst nebst einem der Rahmen in gröſserem Maſsstabe mit aus Holz

hergestellten Wänden G und A, welche auch aus Metall construirt sein können, das alsdann wie die

übrigen den Bädern ausgesetzten Metalltheile mit Kautschuk überzogen wird. Die

verschiedenen zu einem Gerüst gehörenden Rahmen sind mit einander durch die Zapfen

K oder durch das als gemeinsame Welle auftretende

und mit den Zapfen k versehene Stück B verbunden.

An den Innenflächen der Wände A befinden sich je zwei

nach innen erweiterte Nuthen, in welche sich von zwei Seiten die Leisten oder

Schienen C einschieben lassen. Diese haben Löcher zur

Aufnahme der Enden der zum Tragen und Halten der Garnsträhne bestimmten Stäbe und

mögen daher als Stabträger bezeichnet werden. Nach ihrer Einführung in die Nuthen

der Wände A lassen sich die Stabträger durch die

Zahnräder F und Zahnstangen E festklemmen, so daſs, wenn sie mit garnbehangenen Stäben besetzt sind,

das Garn gespannt erhalten und dieses dadurch verhindert wird, sich bei einer

Behandlung in den Bädern zu verwirren.

Vermöge der Wellen L und J,

sowie eines Kegelradpaares und eines Schneckenvorgeleges, dessen Rad an einem der

äuſseren Zapfen K oder auf dem Ende der Welle B befestigt ist, können die Rahmen A B in dem Gerüst G T

gedreht werden. Die Welle L ist zu diesem Zwecke an

ihrem Ende mit einem Vierkant zum Aufstecken einer Kurbel versehen.

Die Farbeküpe kann mittels eines kastenförmigen, durch Gegengewicht Z1 ausbalancirten Deckels V geschlossen werden. Dieser Deckel ist mit einem

Dunstabzugrohre V1 und

Fenstern V2 versehen

und hat zweckmäſsig eine solche Gröſse, daſs sich das Tauchgerüst innerhalb

desselben auf und ab bewegen läſst. Zum Heben und Senken des Deckels ist in der

Zeichnung ein hydraulischer Cylinder Y vorgesehen und

zur Abdichtung ein Wasserverschluſs.

Die Fig. 28

und 29 zeigen

den zum Transport des Garnes dienenden Wagen. An dem Obergestell M desselben befinden sich die mittels der Handhebel n senkrecht zu verstellenden Schienen g, welche mit Kerben zum Einlegen der mit Garn

behangenen Stäbe dienen. Neben den Schienen g sind auf

dem Gestell M Auflageflächen bezieh. Führungen für die

Stabträger C angebracht. Durch Vorreiber U können diese am Umkippen verhindert werden.

Ist eine Reihe mit Garn beladener Stäbe in die Kerben der Schienen g gehängt, so werden letztere mittels der Hebel n gehoben und die Stabträger b, deren Löcher den Kerben entsprechen, von beiden Seiten auf die Enden

der Stäbe gesteckt und während eines Transportes des Garnes durch die Vorreiber

gesichert. Nachdem dann die Schienen g wieder gesenkt

worden und die Vorreiber zurückgedreht sind, können die Stabträger C von den dicht an die Farbküpe herangefahrenen Wagen

in die Rahmen der Tauchvorrichtung geschoben werden, welche letztere zu diesem

Zwecke auf die richtige Höhe eingestellt werden muſs. Durch Fig. 30 ist die

bezügliche Stellung des Rahmens gegenüber dem Wagen angegeben. Nach ihrer Einführung

in die Rahmen werden die Stabträger mittels der Spannvorrichtungen E F festgeklemmt, das beladene Tauchgerüst wird in die

Küpe gesenkt und letztere durch den Deckel V

geschlossen.

Während nun das Garn sich in dem Bade befindet, kann es durch Hin und Herdrehen der

Rahmen A B geschwenkt werden (s. die punktirte Stellung

in Fig. 24).

Zum Aufstecken der betreffenden Kurbel auf das Ende der Welle L ist in dem Deckel eine geeignete Oeffnung

angebracht.

Das Herausheben des Garnes aus der Küpe und Zurückbringen desselben mittels der

Stabträger auf den Transportwagen ergibt sich aus dem Vorstehenden von selbst und

bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Statt der einfachen mit Löchern versehenen oberen Stabträgerpaare C C lassen sich unter Umständen mit Vortheil die durch

Fig. 31

und 32

dargestellten Träger R verwenden. Diese bestehen aus

zwei Paar gekerbten Schienen, welche durch zwei Stehbolzen R2 und einen als Achse dienenden Bolzen

R1 so mit einander

verbunden sind, daſs die beiden Hälften des Trägers sich nach Fig. 33 mit den darauf

befindlichen und mit Garn behangenen Stäben zusammenklappen lassen, um auch auf

diese Weise den Transport einer gröſseren Zahl beladener Stäbe auf einmal zu

ermöglichen.

Bei den vorbesprochenen Maschinen zum Färben von Garnen, welche auch zum Bleichen und

Waschen Verwendung finden können, wurde das Material in ausgespanntem Zustand der

Einwirkung der Flotte ausgesetzt, es erübrigt nur noch derjenigen Einrichtungen zu

gedenken, bei welchen dieses nicht der Fall ist. Die Garne, werden in denselben in

Form von Packeten und dgl. behandelt und erfahren eine mechanische Bearbeitung, die

entweder in einem Reibeprozeſs oder einem Ausquetschen besteht. Zu den erstgenannten

Einrichtungen gehören die in verschiedenster Weise ausgeführten Waschtrommeln,

welche nicht nur, wie ihr Name sagt, zum Waschen, sondern auch zum Bleichen, Färben

u.s.w. Verwendung finden können.

Besonders erwähnenswerth erscheint hier die von der Firma E.

ter Welp in Berlin gebaute Maschine, die in den Romens-Journal entnommenen Fig. 33 bis 35 (folgen

demnächst auf Taf. 23) wiedergegeben ist, von denen Fig. 33 dieselbe in

einfachster Ausführung für Handbetrieb zeigt, während Fig. 34 und 35 eine solche

für den Groſsbetrieb veranschaulicht. Der wesentliche Theil dieser Maschine ist die

Trommel von cannelirtem Kupferblech, deren Achse nicht mit der geometrischen

Cylinderachse zusammenfällt, sondern in der Diagonale des rechteckigen

Cylinderquerschnittes liegt. Das Innere des Cylinders ist vollständig leer, die

beiden Zapfen, auf welchen der Cylinder ruht, sind hohl, so daſs durch den einen

Dampf, heiſses oder kaltes Wasser und eventuell selbst Lauge in das Innere geleitet

werden kann und durch den anderen wieder heraustritt. Am Eingangszapfen befindet

sich ein Gabelrohrstück, mit welchem die Rohrleitungen für Dampf und Wasser zu

verbinden sind. Zum Füllen des Cylinders dient eine im Cylindermantel befindliche

ovale, mittels eines durch einen Hebelarm abnehmbaren Deckels verschlieſsbare

Einfüllöffnung. Fig. 35 zeigt den Deckel abgehoben. Ist die Maschine beschickt, so wird

sie in Umdrehung versetzt und die Waare wird hierbei in Folge der geneigten Lage des

Cylinders nicht allein in der Umdrehungsrichtung des letzteren an dessen Wandungen

geschleudert, sondern gleichzeitig in der Längsachse hin und her geschoben. Der

Antrieb der Maschine erfolgt mittels offener und geschränkter Riemen, wodurch der

Cylinder wechselweise vor und rückwärts bewegt werden kann. Die Zeit der Umkehr wird

durch eine Hilfsvorrichtung bestimmt, welche die Bewegungsrichtung selbständig

ändert. Behufs Ablassung der Flotte ist der Cylinder in seiner einfachsten

Ausführungsform mit einem Ablaſsstutzen ausgestattet, Fig. 33. Um ferner bei

der in Fig.

34 wiedergegebenen Ausführungsform auch ein Spülen des Materials bereits

dann zu ermöglichen, sobald der Cylinder noch weniger als die Hälfte Flüssigkeit

enthält, die alsdann durch die Drehzapfen ablaufen kann, trägt jede Stirnseite des

Cylinders einen verschlieſsbaren Stutzen, der in einem ringförmigen Gehäuse rotirt,

das das Spülwasser bei jeder Stellung des Cylinders auffängt. Die Einrichtung rührt

von Theod. Heese in Rummelsburg bei Berlin her und war

Gegenstand des D. R.

P. Kl. 34, Nr. 38300 vom 20. Januar 1886. Um ferner ein indirektes Heizen des

Cylinderinhalts zu ermöglichen, hat ter Welp in dem D.

R. P. Kl. 34, Nr. 42920 vom 27. November 1886 an jeder Stirnseite im Inneren des

Cylinders eine Spirale von Kupferrohr vorgesehen, der der Dampf durch die Zapfen des

Cylinders zugeführt wird und die die Drehung des letzteren mitnahm. Beide Spiralen

können unter sich verbunden sein.

Werden zwei solcher ter Welp'scher Maschinen vereinigt,

so entsteht die Zwillingsmaschine, wie sie Fig. 35 zeigt. Jede der

beiden Trommeln kann nach Belieben zum Stillstand gebracht, also beschickt entleert

werden.

Sobald es sich darum handelt, bei dem Waschen der Garne gleichzeitig ein Walken

herbeizuführen, tritt an Stelle der einfachen Waschtrommeln die Stampf- oder

Hammerwaschmaschine, bei ersteren wird das Material durch senkrecht auf und ab

gehende Hämmer in einem sich drehenden Bottich bearbeitet, bei letzteren dagegen

erfolgt dies durch schwingende Hämmer.

Diese Hammer- und Stampfwaschmaschinen sowohl, als auch die einfachen Waschtrommeln

haben nun eine ausgedehntere Verwendung als bei der Bearbeitung der Garne bei

derjenigen der Gewebe gefunden und zwar hat man sie nicht nur zum Waschen, sondern

auch zum Färben u.s.w. angewendet. Technisch erhebliche Neuerungen sind auf diesem

Gebiete nicht zu verzeichnen und es sei deshalb nur auf die Berichte in 1838 68 98. 1853 129 17. 1855 136 38. 1856 139 390. 1857 143 88 und 159 152 12

verwiesen.

Ebenso wie bei der Bearbeitung der Garne hat man auch bei dem Waschen, Bleichen,

Färben u.s.w. von Geweben versucht, dieselben nicht in Packetform, sondern in

ausgebreitetem Zustand in die Flotte einzuführen und in derselben einer Bewegung

unterworfen. Die Gewebe werden zu diesem auf Rahmen befestigt, mit diesen, ebenso

wie die Garnsträhne in die Flüssigkeit gebracht und dort geschwenkt.

Eine einfache Vorrichtung zum Tragen des Gewebes zeigen die Fig. 36 bis 40 Taf. 23.

Dieselbe rührt von A. Lyon in Algier her und ist

Gegenstand des Amerikanischen Patentes Nr. 241499. Der Tragstab a trägt verstellbar zwei Schienen b, die beide an ihrer Untenseite mit Stiften c versehen sind, deren jeder an seinem freien Ende in

Richtung der Schienen b eine schlitzförmige Aussporung

hat, in die das Gewebe d mit seiner Salleiste in

Zickzackform derart eingelegt wird, wie es Fig. 36 und 38 erkennen

lassen. Behufs Befestigung des Gewebes in den Stäben c

ist jeder derselben ferner mit einer Bohrung versehen, in die die Nadeln f so eingeschoben werden, daſs das Gewebe von ihnen

gehalten und an einem Entweichen aus den Stäben c

verhindert wird. Der auf solche Weise beladene Rahmen a

b wird nun auf den Bottich c aufgelegt und

durch Schwingbewegungen um die Stange a wird das Gewebe

in der Flotte geschwenkt.

Tafeln