| Titel: | Kaffee-Brenn- und Kühlapparate. |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 297 |

| Download: | XML |

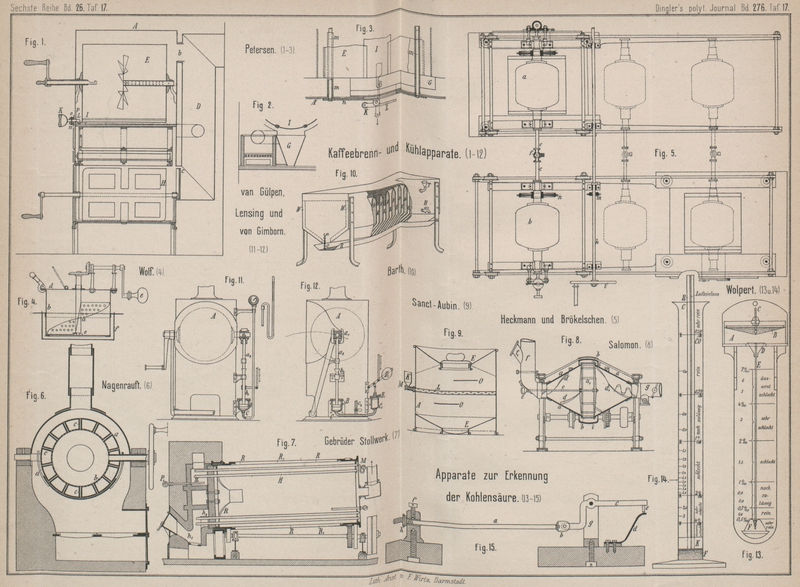

Kaffee-Brenn- und Kühlapparate.

Mit Abbildungen auf Tafel

17.

Kaffee-Brenn- und Kühlapparate.

Bei dem Apparate von Lindved Petersen in Kopenhagen (D. R. P. Kr.

45659 vom 4. Februar 1888) sind Rösttrommel, Feuerung und Kühlraum derart

in einem Gehäuse untergebracht, daſs alle beim Rösten und Abkühlen des Kaffees

erforderlichen Hantirungen vorgenommen werden können, ohne daſs es nöthig ist, den

Apparat zu öffnen. Der Raum, in welchem der Apparat steht, bleibt vollständig

dunstfrei, da alle beim Rösten und Abkühlen entstehenden Dämpfe durch ein Abzugsrohr

direkt ins Freie oder in den Schornstein abgeführt werden können. In dem Gehäuse A (Fig. 1 Taf. 17) des

Apparates, welches durch die Kanäle b und c mit dem Ableitungsrohre D für Rauch und Dämpfe in Verbindung steht, ist die Trommel E drehbar gelagert. Die unter der Trommel befindliche,

seitlich mit dem Trichter G (Fig. 2 Taf. 17) verbundene

Feuerung läſst sich zur Seite rücken, wenn der Trichter G zur Entleerung des gebrannten Kaffees in den Kühlraum H unter die Trommel gebracht werden soll. Die

Rösttrommel ist mit einem in dem Mantel derselben angebrachten Schieber I versehen, der durch einen an der Auſsenseite des

Apparatgehäuses auf einer von zwei ausziehbaren Stangen m (Fig.

3 Taf. 17) getragenen Platte n drehbar

befestigten Hebel K L, welcher in den Apparat

hineingeschlagen wird, geöffnet werden kann.

Der Röstapparat von H. Wolff in Stettin (D. R. P. Nr.

45910 vom 25. Januar 1888) besteht aus dem Gehäuse b (Fig. 4 Taf. 17), dessen

Boden c und unterer Theil zu dem Zwecke, der warmen

Luft sowie dem Abfall von dem Röstgut den Durchgang zu schaffen, durchlöchert sind,

ferner der senkrechten Schnecke a, deren Drehung durch

die Kurbel e erfolgt. Um den durchlöcherten Theil des

Gehäuses b ist ein Mantel f gelegt, auf welchen die Feuerung einwirkt.

Die Schnecke a verursacht bei ihrer Drehung eine innige

Umwälzung und Mischung des Röstgutes, hebt dasselbe vom Boden ab und laſst es wieder

zurückfallen.

E. Heckmann in Barmen und Heinr.

Bröckelschen in Düsseldorf haben sich unter D. R. P. Nr. 47003 vom 27.

April 1888 ab ein Verfahren und Apparat, Kaffee in Doppelgefäſsen zu rösten,

patentiren lassen, bei welchem dadurch, daſs die beiden mit einander in Verbindung

stehenden Gefäſse abwechslungsweise dem Röst- und Kühlprozesse unterworfen werden,

ein ununterbrochener Betrieb ermöglicht wird.

Der Apparat besteht aus zwei durch eine Rohrleitung c

(Fig. 5

Taf. 17) mit Dreiwegehahn f verbundenen Gefäſsen a und b, deren Herde

derart angeordnet sind, daſs, während das eine Gefäſs sich über seinem Herde, das

andere sich in der freien Luft befindet und abgekühlt wird. Das abgekühlte Product

wird aus seiner Trommel in der punktirt gezeichneten Stellung der Gefäſse entleert

und diese Trommel mit frischem Röstgute beschickt. Letztere wird alsdann über das

Feuer gefahren, ihre Verbindung mit der Luft durch Hahn f hergestellt und mittels des Triebwerks k l m

n in Rotation versetzt. Sobald die Entwickelung der aromatischen Gase

beginnt, wird Hahn f umgestellt, wodurch die Verbindung

des über dem Feuer sich befindenden Gefäſses mit der Luft abgeschlossen und

diejenige zwischen beiden Trommeln hergestellt wird. Die in der röstenden Trommel

sich entwickelnden Gase werden alsdann von den abgekühlt werdenden Bohnen in der

anderen Trommel aufgesaugt. Ist die Röstung vollendet, so werden die Trommeln wieder

in die punktirt gezeichnete Lage gefahren; in der vom Feuer kommenden Trommel wird

dann gekühlt, die andere entleert und mit neuem Gut gefüllt. Alsdann kommt letztere

über ihr Feuer, und der Röstprozeſs wird wie beschrieben fortgesetzt.

Behufs Reinigung, Aufschlieſsens der Poren, Ausscheidens schlechter Bohnen wird nach

dem Verfahren von Frau Marie Nagenrauft in München (D. R. P. Nr.

48099 vom 4. December 1888) der Kaffee zunächst in einer etwa 25° C.

warmen, je nach der Sorte desselben starken Lösung von kohlensaurem Natron oder Kali

mit Wasser durch starkes Schütteln und Reiben gründlich bearbeitet, bis sich eine

schleimige grüne Haut von den Bohnen löst und die schadhaften Theile absondern. Die

sogen. Stinkbohnen nehmen bei dieser Behandlung eine tief dunkelgrüne Farbe an, so

daſs sie leicht ausgeschieden werden können. Hierauf werden die Bohnen einige Zeit

mit lauwarmem und dann endlich mit kaltem Wasser behandelt und vollständig

ausgewaschen bezieh. ausgesüſst, um schlieſslich in einem Apparate intensiv in Dampf

behandelt und geröstet zu werden. Letzterer besteht aus einer Siebtrommel b (Fig. 6 Taf. 17), von

welcher aus eine entsprechende Anzahl strahlenförmiger Röhrchen c nach dem äuſseren Mantel a münden. Die Feuerung ist in bekannter Weise angeordnet. Der Kaffee wird

mit frischem Wasser stark genetzt und dann in die Siebtrommel gebracht. Um die

Bohnen herum findet eine groſse Dampfentwickelung statt, so daſs dieselben beim

Anfange des Röstens von Dampf bestrichen werden. Die Wasser- und Röstdämpfe werden

durch die Röhrchen c in die Feuerkanäle und mit dem

Rauch in den Kamin abgeführt. (Ob bei dieser Behandlung das Aroma des Kaffees

erhalten bleibt? Wir möchten das doch sehr bezweifeln, d. R.)

Bei dem Apparate der Gebr. Stollwerck in Cöln a. Rh. (D. R. P.

Nr. 48906 vom 5. Februar 1889) wird wie bei früheren, derselben Firma

patentirten Einrichtungen die Wärme von Wasserdampf zum Rösten verwendet. Der

Apparat wird, dem Vernehmen nach, nur vom Erfinder benutzt und zwar zum Rösten des

Cacao.

R (Fig. 7) ist die drehbare

Rösttrommel mit dem darin gelagerten System von Dampfröstrohren H; die an allen Seiten geschlossene Trommel R ist von einer zweiten, ebenfalls geschlossenen mantelartigen Trommel R1 umgeben und mit

derselben fest verbunden. Die Seitenwand h3 der letzteren ist aus feuerfestem Material, wie

Chamotte, hergestellt, durch welche das ganze Rohrsystem H weit nach auſsen zu hindurchragt, um in den Wirkungsbereich einer

Feuerung h1 zu

gelangen. Die das Rohrsystem bildenden einzelnen Rohre enthalten eine entsprechende

Menge Wasser, welches bei der Schräglage der Rohre sich stets an dem von den Flammen

umspülten Ende H1

derselben befindet. Dieser zu unterst liegende Theil des Rohrsystems bildet demnach

die auſserhalb der Rösttrommel liegende Dampfquelle für den die Wärme des erzeugten

Dampfes ausstrahlenden und dadurch die erstrebte Röstung bewirkenden Theil der Rohre

H im Inneren der sich drehenden Trommel. Bei

Anwendung des Apparates treten die Theile H1 des mit der Trommel rotirenden Rohrsystems in

regelmäſsiger Aufeinanderfolge in den die intensivste Hitze entwickelnden Theil der

auf der Feuerung entfachten Flammen ein, die in dem Rohrsystem eine Dampfspannung

erzeugen, welche der jeweiligen Rösttemperatur entspricht.

Eine Regelung des am Manometer M abzulesenden

Dampfdruckes und dadurch der in der Trommel R erzeugten

Rösttemperatur wird durch Regulirung der von der Feuerung h1 entwickelten und an dem Pyrometer P1 erkennbaren Hitze

herbeigeführt.

Der Apparat von Carl Salomon in Braunschweig (D. R. P.

Nr. 49493 vom 7. April 1889) besteht aus der drehbaren, nach beiden Enden

sich verjüngenden Trommel a (Fig. 8 Taf. 17), deren

beide Hälften durch Stehbolzen a1 getrennt werden, so daſs ein durch den

Ringschieber b verschlieſsbarer Raum gebildet wird.

Diesem wird das durch den Schacht f mit Füllstutzen f1 eingefüllte Röstgut,

sowie das durch das Rohr g letzterem entgegengeleitete

Röstmittel durch die schraubenförmigen, in der einen Trommelhälfte von links nach

rechts, in der anderen von rechts nach links ansteigenden versetzten Leitflächen dd1 zugeführt. Ist der

Röstprozeſs vollendet, so zieht man durch den Griff c

den Schieber b zurück und läſst den Trommelinhalt in

den Behälter i gelangen.

Die Kühl- und Mischtrommel von Antoine Louis Saint-Aubin in Reims (D. R. P. Nr.

41299 vom 9. Oktober 1886) dient für solche Kaffeebrenner, bei welchen

die schädlichen vegetabilischen Essenzen; sowie das Caffeïn abdestillirt werden,

letzteres zu Flüssigkeit verdichtet und als solche dem in die Kühltrommel gebrachten

Kaffee wieder zugesetzt wird.

Der Kühler besteht aus einer Blechtrommel A (Fig. 9 Taf. 17)

mit an beiden Enden trichterförmigen Böden E, welche in

der Mitte durch geeignete Deckel verschlieſsbare Oeffnungen besitzen. Die Welle L der Trommel besteht aus einem perforirten Rohr, an

deren einem Ende eine Kurbel angebracht ist, während das andere Ende durch einen als Drehzapfen

wirkenden Rohrstutzen mit dem die Essenz aufnehmenden Behälter K in Verbindung steht. Der Zufluſs der Essenz in das

perforirte Rohr L bezieh. in die Trommel kann mittels

einer Ventilschraube M in geeigneter Weise regulirt

werden.

Der Kühlapparat von G. W. Barth in Ludwigsburg (D. R. P.

Nr. 47396 vom 12. Juli 1888) besteht in der Hauptsache aus schmalen

Räumen K (Fig. 10), welche durch

Zwischenräume W von einander getrennt sind. Die Räume

K sind oben und unten offen, seitlich geschlossen

und bilden unten in zwei gegen einander schiefe Ebenen zusammenlaufend die

Oeffnungen O. Die Zwischenräume W von gleicher Form sind oben und unten geschlossen, seitlich aber offen.

Unterhalb dieser Räume ist die um den Punkt a drehbare

Rinne R angebracht.

Das aus der Rösttrommel kommende heiſse Gut wird in die Räume K geschüttet, deren Oeffnungen O durch die

aufgeklappte Rinne verschlossen sind. Mittels des Trichters T läſst man dann kaltes Wasser (!?) durch die Zwischenräume W und den Hahn H flieſsen,

wodurch die Abkühlung des Gutes bewirkt wird. Ist die gewünschte Kühlung

eingetreten, so läſst man die Rinne R nieder. Das Gut

fällt aus den Räumen R auf letztere (bei der

gezeichneten Neigung doch wohl nicht. D. R.), gleitet in derselben weiter, um in

einem untergestellten Gefäſse gesammelt werden zu können.

Eine Vorrichtung an Röstapparaten zur Bestimmung des Gewichtsverlustes beim Rösten

hat sich die durch ihre weitverbreiteten „Emmericher Kaffeebrenner“ allen

Colonialhändlern bekannte Emmericher Maschinenfabrik und

Eisengieſserei van Gülpen, Lensing und von Gimborn in Emmerich a. Rh. unter

D. R. P. Nr. 43027 vom 11. Juni 1887 patentiren lassen.

Die Rösttrommel A ruht mit ihren Achszapfen a1 (Fig. 11 und 12 Taf. 17) in

einem senkrecht geführten Lager, welches durch die mit letzterem verbundene Stange

a2 gegen die Stange

b2 des im Cylinder

C spielenden Kolbens B

drückt. Der Cylinder C wird durch das mit Hahn

versehene Rohr c2 mit

Wasser, Luft oder Gas gefüllt und steht mit einem zweiten Cylinder C1 in Verbindung,

dessen Kolben B1

mittels Gewichtes oder belasteten Hebels D1 niedergedrückt wird. Diese Belastung ist so

regulirt, daſs der Kolben B1 von dem Gewichte des frisch beschickten Röstgutbehälters A hochgedrückt gehalten wird, dann aber, nachdem ein

bestimmter Gewichtsverlust im Röstgefäſse eingetreten ist, selbst das Uebergewicht

gewinnt, sinkt und dadurch den Kolben B im Cylinder C und also auch das Röstgefäſs A hochhebt.

Verbindet man den Cylinder C mit einem Manometer, so

kann man durch Ablesen der Druckveränderung auf den Kolben B die Gewichtsabnahme bei fortschreitender Röstung direkt ablesen.

Die Kolbendichtung im Cylinder b erfolgt fast frei von

Reibung durch eine

eigenthümliche Construction mittels einer Blase aus dünnstem Gummi.

Es sei noch bemerkt, daſs die Emmericher Maschinenfabrik

die Erfinderin des Probenziehers und der rationellen Abführung der Dünste aus den

Rösttrommeln ist. Sie brachte im J. 1870 die ersten Kaffeebrenner mit Probenzieher

und Siebrohr zur Dunstabführung in den Handel, führte auch die jetzt allgemein

verbreitete Form des kugelförmigen Kaffeebrenners mit dem stehenden cylinderförmigen

Rumpfe ein.

Tafeln