| Titel: | Schnelllaufende Motoren für Dampfbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 337 |

| Download: | XML |

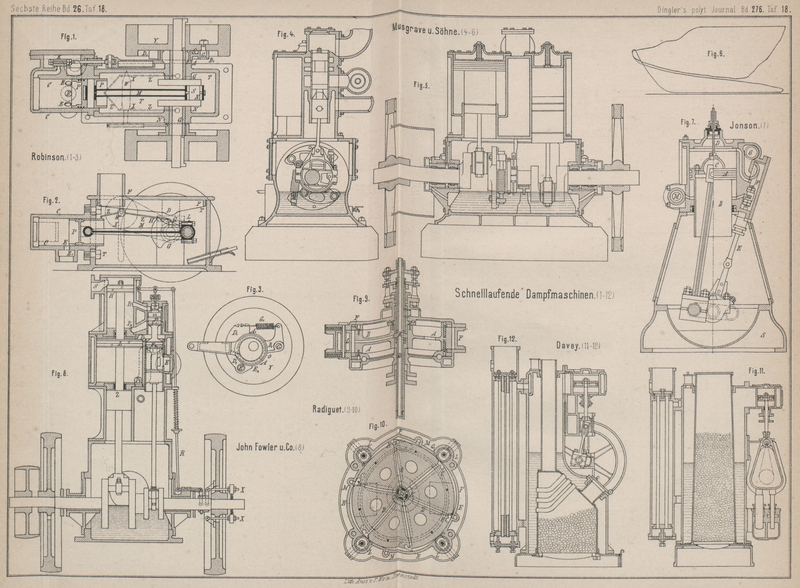

Schnelllaufende Motoren für

Dampfbetrieb.

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Schnelllaufende Motoren für Dampfbetrieb.

Das immer mehr hervortretende Bedürfniſs, namentlich für elektrische

Beleuchtungszwecke geeignete Motoren zu besitzen, welche bei möglichster

Raumbeschränkung und ohne Einschaltung vieler Zwischentransmissionen eine

verhältniſsmäſsig groſse Leistung entwickeln sollen, veranlaſste viele

Maschinenfabrikanten, sich mit der Construction von schnelllaufenden Dampfmaschinen

eingehender zu befassen, und es unterliegt keinem Zweifel, daſs bei der

fortschreitenden Entwickelung der elektrischen Beleuchtung derartigen Maschinen ein

weites Absatzgebiet offen steht.

Die in Fig. 1,

2 und 3 Taf. 18

dargestellte wagerechte Dampfmaschine mit einfach wirkendem Cylinder von H. Robinson in Manchester ist nach Industries, 1889 * S. 599, für hohe Tourenzahlen

construirt.

Sie zeichnet sich durch groſse Einfachheit aus und besteht aus dem an einer Seite

offenen Cylinder C, der freischwebend an dem

kastenförmigen mit Deckel F geschlossenen Bette T der Maschine befestigt ist, in welchem sich Oel

befindet.

Die in langen Lagerschalen aus Phosphorbronze laufende Kurbelwelle G ist durch eine ⌶-förmig

gebildete Stahlstange M mit dem ungewöhnlich langen

Kolben P verbunden, und in die genannten Schalen

Angesetzte starke Oelrohre D besorgen die nöthige

Schmierung und verhüten eine Mitnahme durch die Kurbelwelle; ebenso sind auch die

halbcylindrischen Lagerschalen des Kurbelzapfens S

durch Rohre, welche bei der Bewegung der mit Gegenwicht versehenen Kurbel in Oel

tauchen, gegen Drehung geschützt.

Das Oel wird diesen Schalen, wie auch dem Kolben und Kolbenzapfen selbsthätig mittels

zweier über der drehenden Welle W liegenden und in Oel

tauchenden Ketten x und durchlöcherter Rohre Z zugeführt.

Der je nach der Excenterstellung während längerer oder kürzerer Dauer des Kolbenhubes

in den Cylinder tretende Dampf entweicht am Ende des Hubes durch drei am unteren

Theile des Cylinders sitzende cylindrische Oeffnungen E

in einen gemeinschaftlichen Behälter E1, an Elchen sich das Dampfabzugsrohr

anschlieſst.

Das (Fig. 3

Taf. 18) mit Bolzen C1

am Schwungrad Y drehbar befestigte Excenter O greift, um abtropfendes Oel aufnehmen zu können, über

eine vorspringende Schale des Kurbelwellenlagers; in seinem ringförmigen Theile

bewegt sich die mit der zugehörigen Stange aus einem Stücke gegossene excentrische

Scheibe A1 und an dem

der Stange gegenüberliegenden Winkelstück B1 greift eine Feder G1 an, welche mit dem um F1 drehbaren

bügelförmigen Gegengewichte D1 verbunden ist; letzteres legt sich mit seinem unteren, daumenartig

gebildeten Theil E2

gegen das Excenter.

Je nach der Umdrehungsgeschwindigkeit des Schwungrades entfernt sich das Gewicht D1 mehr oder weniger

von der Welle und der gegen das Excenter drückende Daumen E2 bewirkt eine Drehung des letzteren, so

daſs sich Voreilungswinkel und Excentricität je nach der Geschwindigkeit der

Maschine einstellen.

Die Centrifugalkraft des Gewichtes D1 wirkt hierbei der Federspannung G1 entgegen.

Die Engineer, 1889 * S. 457, entnommenen Abbildungen

(Fig. 4

und 5 Taf. 18)

stellen die mit einfach wirkenden Cylindern arbeitende senkrechte Verbundmaschine

von Musgrave und Söhne in Bolton dar.

Der vom Kessel kommende Dampf tritt zunächst in den oberen Theil des

Hochdruckcylinders und aus diesem, nach Verschluſs des Einströmkanals durch einen

Kolbenschieber und erfolgter Expansion, noch vor Beendigung des Hubes durch einen

geöffneten Verbindungskanal in den Niederdruckcylinder, dessen Kolben sich, weil die

Kurbeln einander gegenüber stehen, seiner oberen Endstellung nähert und nach

Beendigung des Hubes durch den beim Aufwärtsgange des Hochdruckkolbens entweichenden

Dampf niedergedrückt wird.

Wenn der Niederdruckkolben einen bestimmten Theil seines Hubes zurückgelegt hat, wird

der Verbindungskanal zwischen beiden Cylindern durch die Steuerungsorgane wieder

geschlossen; der noch im Hochdruckcylinder verbleibende Dampf wird comprimirt und

bildet für den Hochdruckkolben ein elastisches Polster, während der im

Niederdruckcylinder eingeschlossene Dampf sich ausdehnt und den Kolben an das Ende

seines Hubes bringt; kurz bevor letzteres erreicht ist, wird die Verbindung mit der

Atmosphäre oder dem Condensator hergestellt und es entsteht im letzteren Falle im

Cylinder sofort ein den Aufwärtsgang des Kolbens begünstigendes Vacuum. Um die beim

Hubwechsel auftretenden Stöſse zu vermeiden, wird in dem unterhalb des groſsen

Kolbens liegenden ringförmigen Raume ebenfalls ein Vacuum hergestellt, welches

hinreicht, dem mit frischem Kesseldampfe wieder nach abwärts gehenden

Hochdruckkolben genügenden Widerstand entgegenzusetzen.

Ein Centrifugalregulator wirkt unmittelbar auf das den Dampfschieber bewegende

Excenter und stellt dessen Voreilungswinkel und Excentricität je nach der

Geschwindigkeit der Maschine ein.

Die Kurbelwelle läuft in dem mit Oel angefüllten Maschinenuntertheile.

Fig. 6 zeigt

das Indicatordiagramm einer derartigen Verbundmaschine von 6,5 und 11 Zoll

Cylinderdurchmesser und 6 Zoll Hub, welche 400 Umdrehungen in der Minute machte.

In ähnlicher Weise arbeiten auch die von der Firma hergestellten dreifachen

Expansionsmaschinen.

Bei der senkrechten Verbunddampfmaschine von der Jonson

Foundryand Maschine Company in New York sind, nach Maſsgabe

der, Uhland's Technischer Rundschau, 1889 * S. 281,

entnommenen Abbildung (Fig. 7 Taf. 18) zwei über

dem Gestelle S angeordnete Cylinder vorgesehen, welche

neben einander liegen, congruent sind, und von denen der eine im Schnitt dargestellt

ist.

Der Kolben A ist nach unten zu dem Führungscylinder B ausgebildet, der gewissermaſsen die Kolbenstange

bildet und in einer Stopfbüchse am Boden des Cylinders läuft; oben besitzt derselbe

die Führungsstange D und die mit dem Kolben verbundene

Kurbelstange greift in der Kuppel C an. Vermöge dieser

Gestaltung des Kolbens dient derselbe Cylinder gleichzeitig als Hoch- und

Niederdruckcylinder.

In der gezeichneten Stellung ist die Dampfeinströmung durch Schieber M geschlossen, der Kolben geht also nach unten und der

Dampf tritt durch die Schiebersteuerung F, welche von

der Excenterstange E bewegt wird, über den Cylinder,

wobei der Niedergang mit einer wirksamen Kolbenfläche erfolgt, welche gleich der

Differenz der Querschnitte des Cylinders und des ringförmigen Raumes unter dem

Kolben ist. Nach vollendetem Niedergange versperrt der Schieber F die Verbindung der beiden Cylinderhälften und der

verbrauchte Dampf tritt durch den Kanal G aus. Bei

dieser Maschine sind die Kurbeln ebenfalls um 180° versetzt, wodurch sich ein

gleichmäſsiger Gang ergibt, so daſs diese Construction auch zum Betreiben von

Dynamomaschinen geeignet ist.

Industries, 1889 * S. 603, beschreibt eine für hohe

Tourenzahlen bestimmte Verbundmaschine von John Fowler und

Co. in Leeds, welche flach dem Patente des Engländers Show gebaut ist und zwei im Tandemsystem angeordnete

Cylinder von 7 und 12 Zoll Durchmesser bei 9 Zoll Hub besitzt.

Der bei S (Fig. 8 Taf. 18)

eintretende hochgespannte Dampf gelangt beim Abwärtsgehen des Hochdruckkolbens H in den oberen Kanal P1 und da sich der Schieberkolben V gleichzeitig nach unten bewegt, auch durch den

unteren Kanal P2 gegen

die untere Fläche des Kolbens H, so daſs dieser auf

beiden Seiten Dampf erhält, bis er beim Aufhub den oberen Kanal P1 wieder schlieſst;

der unter dem Kolben eingeschlossene Dampf verliert in Folge seiner Expansion an

Spannung und der auf der oberen Kolbenfläche herrschende Ueberdruck mildert bezieh.

verhindert den beim Hubwechsel auftretenden Stoſs.

Der Schieberkolben V ist inzwischen so weit

emporgestiegen, daſs der im Hochdruckcylinder expandirte Dampf durch P2 und P3 so lange in den

Niederdruckcylinder entweichen kann, bis beim Abwärtsgange des Schieberkolbens der

untere Kanal P2 wieder

geschlossen wird.

Nach vollbrachter Arbeit geht der beim Abwärtsgehen des Kolbens im

Niederdruckcylinder expandirte Dampf in den Auspuffkanal E oder bei entsprechender Stellung des zweiten Kolbenschiebers V2 durch Kanal P4 unter den Kolben L.

Der mit dem Schwungrade verbundene Regulator X

beeinfluſst mittels Stange R ein oberhalb V gelegenes Drosselventil T, so daſs der Dampf je nach der Geschwindigkeit der Maschine mit

gröſserer oder geringerer Spannung unter den Hochdruckkolben H tritt.

Die Führung der Kolbenstange geschieht in Stopfbüchsen der unteren Cylinderdeckel und

durch den gleichzeitig als Kreuzkopf dienenden Kolben Z.

Die Kurbelwelle bewegt sich in einem zum Theile mit Oel und Wasser angefüllten

unteren Kasten.

Die um eine senkrechte hohle Welle rotirende Dampfmaschine von J. A. Radiguet in Paris besteht, wie die Industries, 13. December 1889, entnommenen Abbildungen

(Fig. 9

und 10 Taf.

18) erkennen lassen, aus einer guſseisernen Scheibe A

mit sechs radial laufenden cylindrischen Dampfeinströmkanälen B, deren am Umfange ausmündende Oeffnungen erweitert

und durch drehbare Klappen C geschlossen sind.

Der von oben in die hohle Welle D eintretende Dampf

gelangt je nach der Stellung des in der Mitte der Scheibe sitzenden ringförmigen

Einlaſsventils K stets gleichzeitig in zwei

gegenüberliegende Kanäle B und dann durch die

geöffneten Klappen C in die am äuſseren Mantel F angebrachten Erweiterungen E, welche die Stelle des Cylinders einnehmen; die Anzahl der Schlitze des

Einlaſsventils K entspricht den Erweiterungen E des Mantels. Der beim Austreten des Dampfes aus den

Kanälen auf die Klappen ausgeübte Druck bewirkt die Drehung der Scheibe A sammt der mit ihr verbundenen Kurbelwelle um die

feststehende hohle Welle D; das Ventil K schneidet dann sofort die Dampfzufuhr ab und der noch

in den Kanälen befindliche Dampf drückt so lange gegen die Klappen C, bis dieselben die im Mantel gelegenen

Ablaſsöffnungen M passiren; gleichzeitig gestattet das

Ventil K den Dampfeintritt in zwei andere

gegenüberliegende Kanäle, so daſs durch den wieder auf die Klappen C ausgeübten Druck die Scheibe zur fortgesetzten

Drehbewegung veranlaſst wird.

Die in dem Mantel angebrachten Rollen L dienen zur

Führung der Scheibe A und üben mittels zweier auf jeden

ihrer Bolzen drückenden Federn einen elastischen Druck auf dieselbe aus.

Werden mehrere derartige Scheiben über einander angeordnet, so läſst sich eine

mehrfache Expansion des Dampfes erzielen.

Der Motor kann auch gleich vortheilhaft mit unter Druck stehendem Wasser betrieben

werden.

Eine Verbesserung der 1886 259 * 1 beschriebenen

schnellgehenden Dampfmaschine von Davey, die wegen

ihrer absoluten Sicherheit gegen Explosionsgefahr und geringen Wartung namentlich

innerhalb bewohnter Räumlichkeiten weitere Verbreitung gefunden hat, zeigen die, Engineering, 1889 * S. 710, entnommenen Abbildungen

(Fig. 11

und 12 Taf.

18).

Diese von Hathorn, Davey und Co. in Leeds erbauten, zur

Wasserförderung bestimmten Maschinen stellen das kleinste (Fig. 11) und gröſste

(Fig. 12)

Modell dieses Motors dar und es waren dieselben auf dem vorjährigen von der königl. englischen landwirthschaftlichen Gesellschaft

veranstalteten Windsor Show ausgestellt.

Die vordern guſseiserne Feuerkiste ist jetzt aus Stahlblechen zusammengesetzt und

bildet bei den kleineren Motoren einen conisch abgeschrägten Cylinder, der von oben

mit Brennmaterial beschickt wird, bei den gröſseren Motoren dagegen einen auf der

Feuerlochseite abgeschrägten Kasten, in welchem sich mehrere Siederohre

befinden.

Der aus Guſseisen hergestellte Kessel hat eine der Feuerkiste entsprechende Form und

am oberen Theile desselben ist wieder der Dampfcylinder befestigt, dessen

Kolbenstange bei dem kleinen Motor direct mit den Plungerkolben der Pumpen verbunden

ist, während bei dem groſsen Motor die auf besonderem Fundament stehenden Pumpen

durch ein auf der Schwungradwelle sitzendes Zahnrad betrieben werden, welches seine

Bewegung von der Kolbenstange unter Zwischenschaltung eines als Kolben ausgebildeten

Kreuzkopfes, sowie einer Kurbelstange erhält.

Der aus dem Cylinder entweichende Abdampf geht in den am Kessel angegossenen bezieh.

angeschraubten Condensator (vgl. auch 1887 265 *

583).

Eine einfach wirkende, von J. F. Blyth in London nach

dem Patent Newall erbaute schnellgehende Dampfmaschine

mit nur drei beweglichen Theilen besteht nach den Engineer, 1889 * S. 497, aus der in langen, auſsen mit kurzen Stopfbüchsen

versehenen Lagern geführten Kurbelwelle, welche mit dem ebenfalls ungewöhnlich

langen Kolben durch eine bei ihrer Drehbewegung in Oel laufende Stange verbunden

ist, an deren anderem Ende das in einer Aushöhlung des Kolbens schwingende

Dampfvertheilungsorgan aufgeschraubt ist. Dieses besteht aus einem von zwei

rechteckigen Kanälen durchbrochenen Hohlcylinder, der je nach seiner Lage den durch

ein Absperrventil einströmenden Dampf über den Kolben ziehen oder nach vollbrachter

Arbeit beim Kolbenaufgange in das Auspuffrohr entweichen läſst. (Vgl. 1889 272 * 547.)

Die Maschinen arbeiten ganz geräuschlos und höchst ökonomisch, auch läſst sich durch

einen auſsen angebrachten Reversirhebel mit Leichtigkeit die Umsteuerung der

Maschine bewirken, so daſs sie auch für kleinere Dampfboote vortheilhafte Verwendung

finden kann.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln