| Titel: | Ch. Morel's Kugelmühle. |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 345 |

| Download: | XML |

Ch. Morel's Kugelmühle.

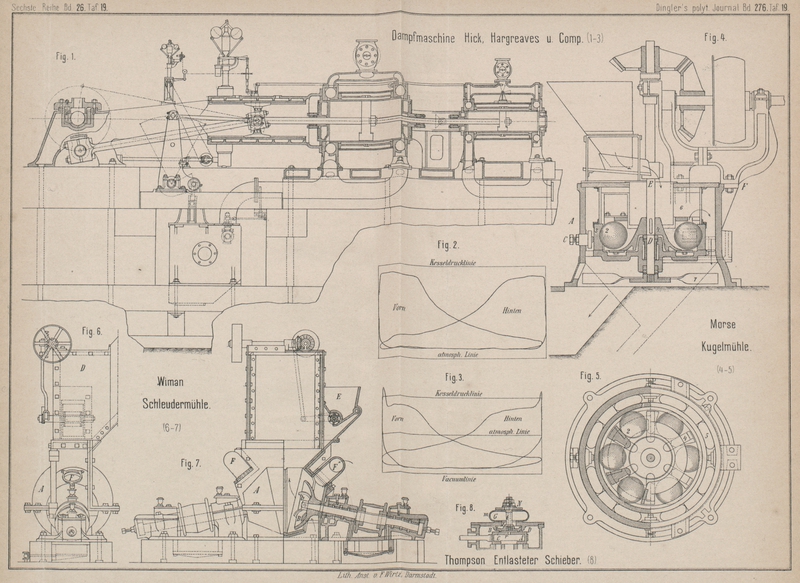

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

Morel's Kugelmühle.

Zur Vermahlung spröder Körper wie Cement, Gyps, Schwerspat, Schlacken, Kalk, Erze

u.s.w. werden in neuerer Zeit mit Vortheil Kugelmühlen an Stelle von Mahl- und

Kollergängen verwendet. Obwohl dieselben zur Zerkleinerung von Holz- und Steinkohle

für Gieſsereizwecke schon seit vielen Jahren gebraucht wurden, so haben diese

Maschinen doch erst in dem letzten Jahrzehnt eine weiter gehende Ausbildung

erfahren, wodurch nicht nur die Leistungsfähigkeit derselben beträchtlich

gesteigert, sondern auch die Gleichartigkeit des Mahlgutes erhöht wurde. Vor den

Kollergängen, namentlich aber vor den französischen Mahlgängen haben die Kugelmühlen

insofern einen wesentlichen Vorzug, als ihre arbeitenden Theile weniger der

Abnützung unterworfen sind und daſs ferner ihre Bauweise die Anlage der

Sichtvorrichtungen ermöglicht, wodurch Nebenmaschinen in Wegfall kommen können.

Die Kugelmühlen bestehen im Allgemeinen aus einer um wagerechte Hohlzapfen kreisenden

Blechtrommel, in welcher eine gröſsere Anzahl eiserner Kugeln sich befinden, die

durch Ueberstürzen und Rollen das eingeführte Mahlgut zerstoſsen und zerreiben. Je

nach der Härte und Beschaffenheit des Mahlgutmateriales richtet sich die Ausführung

des Trommelmantels, welcher aus gelochtem oder geschlitztem Stahlblech oder aus

rostartigen Stahl- bezieh. Hartguſsstäben gebildet ist, während auſserdem noch zur

Schonung des feinen Siebgeflechtes gröbere Vorsiebe eingeschaltet werden, um das

unvollkommen gebliebene Mahlgut als Uebergang abzuscheiden, welches hierauf mittels

geeigneter Vorkehrungen in die Maschinentrommel zur weiteren Verarbeitung

zurückgeführt wird.

Ueber Kugelmühlen vgl. Villeroy 1886 259 * 15, Zimmermann * 301,

Grusonwerk 1889 274 *

398 bezieh. Jenisch * 397, SachsenbergIn der Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure, 1890 Bd. 34 Nr. 15 * S. 358 bezieh. 1886 * S. 333,

ist die Kugelmühlenanlage der Mansfelder Kupferschiefer Senden

Gewerkschaft in Eisleben ausführlich beschrieben. 1890

275 * 353.

Wesentlich von den vorerwähnten abweichend ist die von Ch.

Morel in Grenoble gebaute Kugelmühle, welche nach Revue générale des machinesoutils, 1889 Bd. 3. Nr. 6 * S. 42, in Fig. 4 und 5 dargestellt

ist. Dieselbe besteht aus einem guſseisernen Standgefäſs A, in welchem mittels vier Stellschrauben C

ein Stahlring 3 centrisch festgehalten wird, an dessen

hohlgedrehter Innenwand die Kugeln 2 zum Theil

eingreifen. Diese Kugeln werden durch die mit 180 bis 200 minutlichen Umläufen

kreisende Fächerscheibe 4 mitgenommen und vermöge der

auftretenden Fliehkraft nach dem Ring 3 mit

entsprechendem Druck gepreſst, welcher weitaus gröſser als das Eigengewicht der

Kugeln ist. Ein auf die Fächerscheibe 4 aufgeschraubter

flacher Schluſsring verhindert nicht nur das Herausfliegen der Kugeln, sondern

besorgt hauptsächlich den Nichtigen Umlauf des Mahlgutes, während durch den unteren

Deckelring das Einlegen der stählernen Treibplatten erleichtert wird, welche zur

Schonung der Fächerflügel vorgesehen sind. Das vom Rumpf 1 durch den Rüttelschuh E fallende Gut

gelangt durch das am Zargendeckel befestigte Rohr in die einzelnen Fächer der

Kugelscheibe 4, unter die Kugeln und dann zwischen

diese und den feststehenden Ring 3, wo es durch die von

der Kugelfliehkraft bedingte Druckäuſserung und auſserdem durch die Reibungswirkung

der rollenden Kugeln zerrieben wird.

Das durch den zwischen Zargendeckel und Stahlring 3

eingerannten Siebcylinder 6 geworfene Mahlgut fällt

durch Oeffnungen 5 im Gefäſsboden nach dem Flügelwerk

6, welches die Fortschaffung des Mahlgutes bezieh.

die Lüftung der Maschine besorgt.

Die Anordnung des Triebwerkes und die Lagerung der Fächerspindel D sind aus den Figuren leicht zu beurtheilen. Als

Arbeits- oder Wirkungslinie kann mindestens die untere Hälfte des Berührungsbogens

einer Kugel

angesehen werden, so daſs bei sechs Kugeln eine sechsfache Länge derselben ganz wohl

angenommen werden kann.

Mit dieser Kugelmühle soll das Feinmahlen von Cement, Kalk u. dgl. Stoffe erfolgreich

durchgeführt worden sein und die Leistung im Vergleich zu einem Kollergang das Zwei-

bis Vierfache betragen, während ununterbrochener Betrieb, Schutz gegen Verstaubung,

gute Lüftung mittels Saugwind leicht durchführbar sind.

Pr.

Tafeln