| Titel: | Apparate zur Bestimmung des specifischen Gewichtes. |

| Autor: | Sd. |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 408 |

| Download: | XML |

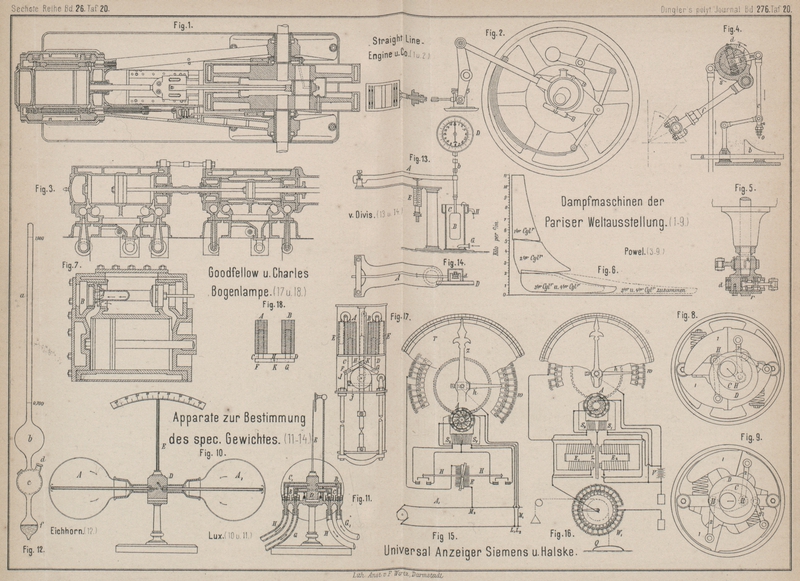

Apparate zur Bestimmung des specifischen

Gewichtes.

Mit Abbildungen auf Tafel

20.

Apparate zur Bestimmung des specifischen Gewichtes.

Bei dem Friedrich Lux in Ludwigshafen a. Rh. unter D. R.

P. Nr. 42161 vom 27. Mai 1887 ab patentirten Apparate werden die einzelnen

Bestandtheile eines Gasgemenges mittels je einer Hebelwage bestimmt.

Der Wagebalken D (Fig. 10) ist an jedem

Ende mit je einem Aufnahmegefäſs AA1 versehen, welche von gleichem Inhalte sind.

Enthalten beide Gefäſse eine aus genau demselben Gase bestehende Füllung, so stellt

sich der Zeiger E der Wage auf O ein. Wird aber dem Gasgemenge in dem einen Gefäſse ein Bestandtheil

entzogen, so wird das Gleichgewicht der Wage gestört und aus der Ablenkung läſst

sich dann die Menge des aus dem Gasgemenge entfernten Bestandtheils direkt berechnen

bezieh. ablesen.

In der Fig. 11

Taf. 20 tritt das zu untersuchende Gasgemenge durch Schlauch G und Rohr B in der Pfeilrichtung zunächst in

das Gefäſs A, durchströmt dasselbe, um alsdann bei C durch Schlauch H nach

einem Absorptionsgefäſse behufs Befreiung von einem Bestandtheile geleitet zu

werden. Aus dem Absorptionsgefäſse strömt das einen Bestandtheil weniger enthaltende

Gas in den Schlauch G1

und Rohr B1, gelangt in das Wägegefäſs A1 und verursacht einen entsprechenden

Ausschlag des Zeigers E, aus dem sich die Menge des

entfernten Bestandtheils berechnen läſst. Durch die Leitung C1

H1 kann man das einen

Bestandtheil weniger enthaltende Gasgemenge nochmals durch ein Absorptionsgefäſs und

nach einer zweiten, in gleicher Weise eingerichteten Hebelwage leiten.

Rechnungen und Gewichtsbestimmungen machen die Benutzung des Piknometers zur

Bestimmung des specifischen Gewichts tropfbar flüssiger Körper oder von Gasen

einerseits zu einer sehr umständlichen, andererseits aber zeigt dieses Instrument

den Nachtheil, daſs groſse Mengen von Flüssigkeiten, deren specifisches Gewicht

bestimmt werden soll, zur Verfügung stehen müssen.

Zur Vermeidung dieser Uebelstände hat Aug. Eichhorn in

Dresden ein Instrument (D. R. P. Nr. 49683 vom 1. Juni 1889) construirt, welches

als die Verbindung eines Aräometers mit einem Piknometer angesehen werden kann und

den Vortheil gewährt, das specifische Gewicht der betreffenden Flüssigkeit direkt

ablesen zu können.

Das Instrument besteht aus einer die Scala der specifischen Gewichte enthaltenden

langen, engen Röhre a (Fig. 12), an deren

unteres Ende sich die Kugel b zur Herstellung des

stabilen Gleichgewichts des Instruments anschlieſst. Unterhalb dieser Kugel ist der

Hohlraum c angeschmolzen, welcher zur Aufnahme der zu

untersuchenden Flüssigkeit dient. Zur Beschwerung des Instruments schlieſst sich

unterhalb des Hohlraums c eine mit Quecksilber

angefüllte Glaskugel f an.

Soll das specifische Gewicht einer Flüssigkeit bestimmt werden, so wird der Hohlraum

c mit dieser Flüssigkeit angefüllt und der

Glasstöpsel d dergestalt eingesetzt, daſs sich in c keine Luftblase bildet. Alsdann taucht man das

Instrument in Wasser von 15° C. ein, und liest nach erfolgter Einstellung desselben

das specifische Gewicht an der Scala ab.

Der Johann V. v. Divis in Prelouc (Böhmen) patentirte

Apparat zur ununterbrochenen Bestimmung des specifischen Gewichtes von Flüssigkeiten

(D. R. P. Nr. 49700 vom 11. Mai 1889) gestattet das Ablesen der Scala auf gröſsere

Entfernungen. Hierdurch wird der Uebelstand, welcher den in der chemischen

Groſsindustrie zum Messen der Dichte von Flüssigkeiten dienenden Aräometern

anhaftet, vermieden, nämlich das Ablesen der Scala unmittelbar an den Apparaten

selbst vornehmen zu müssen. Bei letzterer Art des Ablesens aber ist der Beobachter

der von den Behältern ausstrahlenden Wärme, sowie den gesundheitsschädlichen

Einflüssen der aus den Flüssigkeiten aufsteigenden giftigen und ätzenden Dämpfe

ausgesetzt.

Divis' Apparat besteht aus einem unter Federdruck

stehenden einarmigen Hebel A, dessen freies Ende einen

Schwimmkörper B (Fig. 13 und 14) trägt.

Dieser taucht in ein Gefäſs, das ununterbrochen mit der zu prüfenden Flüssigkeit

gespeist wird. Letztere strömt bei G in das Gefäſs C ein, um bei E wieder

frei herauszuflieſsen, wodurch im Gefäſse C stets die

nämliche gleich hohe Flüssigkeitssäule eingehalten wird. Der Auftrieb, welchen der

Schwimmkörper B auf Grund des archimedischen Prinzips

erleidet, wird zum Theil durch den Zug der Schraubenfeder E überwunden, welche, den Hebel beständig herunterziehend, die auf den

Faden b und die Rolle d

(Fig. 15)

im Zeigergehäuse einwirkende Spannkraft der Uhrfeder aufzuheben bestimmt ist.

Sobald der Schwimmer steigt, wird die Schnur b mittels

der Uhrfeder auf die Rolle aufgewickelt, während dieselbe beim Sinken des letzteren

von der Rolle abgewickelt wird. Diese Bewegung der Rolle wird auf den Zeiger

übertragen, welcher auf einer erfahrungsmäſsig festgestellten kreisförmigen Scala

D die betreffenden Dichteänderungen in Graden,

Alkoholprocenten u.s.w. anzeigt.

Sd.

Tafeln