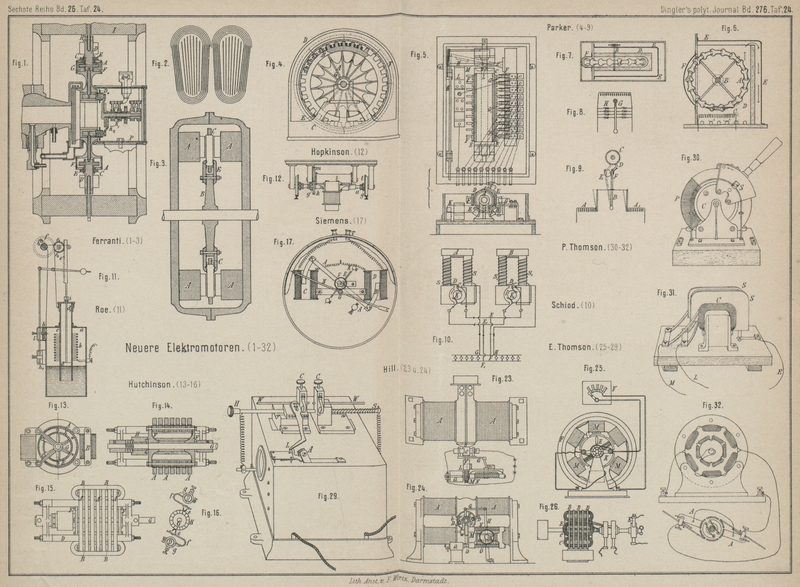

| Titel: | Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen) und Zubehör. |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 433 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen)

und Zubehör.

(Patentklasse 15. Fortsetzung des Berichtes Bd.

275 * S. 538.)Vgl. auch 1890 275 94. 276

325.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 24.

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

1) S. Z. de Ferranti in Hampstead, Middlesex, gibt im

englischen Patent Nr. 2316 vom 15. Februar 1888 Verbesserungen für Dynamomaschinen

mit sehr hoher Spannung an. In Fig. 1 ist A ein Theil der äuſseren Partie eines Radankers, die

nahe am Umfang mit quer durchgehenden, in bestimmten Abständen von einander

angebrachten Schlitzen versehen ist, auf welche die vom Umfange des Ankerrades aus

gebohrten Löcher C münden. In diese Löcher C treten die radial gerichteten Schenkel der Schuhe D. Auf die Schenkel sind alsdann die

Porzellan-Isolatoren E geschoben und die Muttern F vorgeschraubt. Die Zwischenräume zwischen den

Muttern, den Schenkeln und den Seiten der Schlitze und der Löcher C sind mit Schwefel G

ausgegossen. H1

bezeichnet Bolzen, welche die Spulen mit den Schuhen verbinden, und I sind die Feldmagnete. Je zwei auf den

entgegengesetzten Seiten des Ankers liegende Schuhe D

sind durch isolirte Leiter mit isolirten Stiften verbunden, welche von der Nabe des

Ankers vorstehen. Dabei sind Porzellan-Isolatoren D4 angewendet, um das Ueberspringen von Funken von

den Stiften nach der Nabe zu verhüten. K und K1 sind zwei in

einander gesteckte, jedoch von einander isolirte Leiter, von denen der erstere durch

den Arm K2 mit einem

Stifte, während der andere durch den andern Arm K2 mit dem zweiten Stift verbunden ist. Andere Arme

verbinden die Leiter mit isolirten, an der Fläche des Ankers befestigten Stiften, um

sie in concentrischer Lage zum Anker zu erhalten. L und

L sind Reiber, welche durch Federn gegen die auf

den beiden Leitern befestigten kreisrunden Ringe gedrückt werden. P ist ein eiserner, den Stromsammler umschlieſsender

Kasten. Bei denjenigen Maschinen, in denen der eine Pol mit der Erde verbunden ist,

ist der Leiter im Anker auf gewöhnliche Weise isolirt und zwischen ihm und dem

Körper der Maschine der Contact durch Aufschrauben einer Flügelmutter oder durch

eine Federklinke hergestellt.

Der die Magnete tragende Rahmen ist aus vier Theilen hergestellt; um dieselben

leichter abnehmen zu können, falls an dem Anker etwas nachzusehen ist, ist der

Drehpunkt eines senkrechten Hebels durch ein Gelenk mit jeder Abtheilung verbunden;

das untere Ende des Hebels ist zahnförmig gestaltet und kann in Eingriff gesetzt

werden mit einer an der Grundplatte der Maschine angebrachten Zahnstange.

2) S. Z. de Ferranti ordnet nach seinem englischen

Patent Nr. 2313 vom 15. Februar 1888 Dynamo für Wechselströme mit hoher Spannung in folgender Weise an.

Fig. 2

zeigt zwei Spulen einer Wechselstromdynamo von der schon früher (1883 247 * 450) angegebenen Form, jedoch sind diejenigen

Theile des Leiters, welche sich zwischen den Magneten bewegen, von Eisen

hergestellt, an Stelle des früher verwendeten Kupfers; die Eisentheile sind durch

Hartlöthung mit den kupfernen Theilen verbunden, so daſs sie einen zusammenhängenden

Streifen bilden. Der Mittelraum jeder Spule ist mit Eisenstreifen ausgefüllt. Diese

sowohl, als auch die Windungen der Spulen sind gegen einander isolirt. Aus dem

Querschnitte (Fig.

3) ist zu ersehen, wie die Spulen mit der Ankerscheibe verbunden sind; zu

beiden Seiten der ersteren stehen die Magnete A. – Die

Spulen C sind mit Hilfe der ihren Innenraum füllenden

Eisenstreifen und mit Hilfe der durch Bolzen an der Ankerscheibe befestigten

Klemmplatten E mit letzterer verbunden. Die Ankerspulen

können zu zwei, drei oder mehreren Stromkreisen vereinigt sein, deren jeder mit

einer besonderen Abtheilung des Stromsammlers in Verbindung steht. Hierdurch wird es

möglich, die Spulen eines jeden Stromkreises so zu setzen, daſs die Spulen des einen

Stromkreises den Magnetpolen gegenüber stehen, wenn die der anderen Stromkreise

zwischen den Polen liegen; man erzielt auf diese Weise eine gleichmäſsige

Thätigkeit. Statt der einfachen Spulen von einer den Zwischenraum zwischen den

Magneten nahezu ausfüllenden Breite können auch zwei oder mehrere schmale Spulen

neben einander gesetzt werden und zwar so, daſs die der einen Seite gegen die der

anderen versetzt sind (englisches Patent Nr. 3702 von 1883). Die Breite der

Eisentheile der Spulenwickelung kann indeſs gleich der ganzen Breite der auf einer

Seite liegenden Spulen gemacht werden, um den Zwischenraum zwischen den Magneten

möglichst vollständig auszufüllen. – An Stelle eines Ankers können auch mehrere von

einander entfernte Anker auf einer Welle befestigt werden, in den Zwischenräumen

zwischen diesen befinden sich die Magnete; mit schwächeren magnetischen Feldern

erzielt man dabei doch ausreichende Kraft.

3) Das T. Parker in Wolverhampton (Staffs.) ertheilte

englische Patent Nr. 4940 vom 3. April 1888 enthält eine neue Bauweise für

Wechselstrommaschinen (1888 267 * 404). Der umlaufende

Feldmagnet A,

Fig. 4,

besteht aus einem eisernen Ringe, welcher an seinem Umfange mit einer geraden Anzahl

gleichweit von einander entfernter Hervorragungen oder Polstücke F versehen ist; um diese sind die Spulen B gewickelt und dabei so angeordnet, daſs, sobald ein

Strom durch dieselben geschickt wird, die benachbarten Polstücke entgegengesetzte

Vorzeichen erhalten. Dieser Ring wird von Speichen getragen, welche von der auf der

Antriebswelle G sitzenden Nabe ausgehen. – Der die

Feldmagnete umgebende, feststehende Anker ist zusammengesetzt aus zwei eisernen

Auſsenringen D, einem aus Platten oder Bändern

hergestellten Kerne C und den Ankerspulen E. Die Auſsentheile D sind

mit der Grundplatte der

Maschine verschraubt; die einzelnen schwachen, ringförmigen Lagen des Kernes C sind sowohl unter sich, als auch gegen die Ringe D durch Glimmer oder gefirniſstes Papier isolirt. Die

am inneren Umfange dieses Kernes befestigten Ankerspulen E sind in derselben Anzahl vorhanden, wie die Feldmagnetspulen.

4) T. Parker in Wolverhampton hat sich in England

folgenden Umschalter für elektrische Ströme (Nr. 296

vom 7. Januar 1888) patentiren lassen. Auf einer, durch eine (nicht gezeichnete)

Handkurbel drehbaren Welle B (Fig. 5) ist eine Walze A von vieleckigem Querschnitt Bebst einer Kammscheibe

C befestigt, welche ebenso viele Hervorragungen

besitzt, wie die Walze Seiten. Eine der Walzenseiten ist leer gelassen, auf allen

übrigen aber sind metallische Platten E befestigt, die

entsprechend den verschiedenen Zusammenstellungen der zur Arbeit nöthigen Zellen mit

einander verbunden sind. Auf diesen Metallplatten E

sind in Richtung der Halbmesser Contactstücke F

aufgesetzt, welche ihre Stromkreise schlieſsen, indem sie sich zwischen eine Reihe

doppelter parallel zur Walze A angeordneter Bürsten G, G mit einer gewissen Reibung einzwängen. Auf

derjenigen Seite der Walze, wo sich die Kammscheibe C

befindet, ist unter der Welle ein einarmiger Hebel H

angeordnet und aus ihm steht ein Zapfen vor, der mit der Kammscheibe in

Wechselwirkung treten kann. An das freie Ende des Hebels ist die

Unterbrechungsstange K angeschlossen, durch welche der

Hebel in die punktirte Stellung gebracht werden kann. Rechtwinklig zu letzterem ist

der aus zwei Bürsten bestehende Contact L angebracht

und zwar sind diese beiden Bürsten Theile des Motorstromkreises, der also, wenn

beide durch den an H angebrachten Contactblock M in metallische Verbindung gebracht werden,

geschlossen, im entgegengesetzten Falle aber, also bei der punktirten Stellung des

Hebels H, unterbrochen ist. Wird ein Wechsel der Zellen

in dem Stromkreise gewünscht, so wird die Walze so lange gedreht, bis die, dieser

neuen Zusammenstellung entsprechenden Contactstücke F

mit den Bürsten G Contact machen. Bei dieser Drehung

der Walze wirkt aber eine der Hervorragungen der Kammscheibe C auf den Zapfen des Hebels H und schiebt

diesen in die punktirte Stellung, so daſs der Motorenstromkreis unterbrochen wurde,

bevor die Contactstücke F (welche sich in demselben

Stromkreise befinden) ihre Bürsten verlassen haben. Auf diese Weise wird das

Funkenüberspringen an den Stücken F verhindert. Wenn

die leer gelassene Seite D des Cylinders den Bürsten

G, G zugekehrt ist, so sind sämmtliche Stromkreise

unterbrochen. In die Zwischenräume zwischen den Hervorragungen der Scheibe C legt sich der Zapfen des Hebels H ein und verhindert dann eine zufällige Drehung des

Cylinders.

5) Der durch das englische Patent Nr. 295 vom 7. Januar 1888 geschützte Elektricitätsmesser von T.

Parker und E. Rees in Wolverhampton besteht nach Fig. 6 und 7 im Wesentlichen aus

einer Anzahl an beiden Seiten offener, so in einander gesteckter Gefäſse A,

daſs dieselben einen geschlossenen Ring bilden, der auf einer Drehachse B befestigt ist. Diese Gefäſse enthalten eine bestimmte

Menge Schwefeläther. Unter dem Ring befindet sich eine Spule C, durch welche der zu messende Strom oder ein bekannter Theil desselben

geht und dieselbe erwärmt. Diese Spule, sowie ein Theil des Ringes A ist in einen Holzkasten D eingeschlossen, der oben offen und nahe am Boden mit Oeffnungen versehen

ist, so daſs die Luft in der Richtung der Pfeile durchstreichen kann. Dieser

Holzkasten steht in einem aus Kupfer oder aus einem andern gut leitenden Metall

hergestellten Kasten E und der aus D vortretende, der Temperatur der umgebenden Luft

ausgesetzte Theil des Ringes ist mit einer Metallkappe F überdeckt. Die Gefäſse A sind so

angeordnet, daſs auf diesem letztgenannten Theile des Ringes der untere Theil jedes

Gefäſses einen ringförmigen Trog bildet, welcher in dieser Stellung etwa in ihm

verdichtete Dämpfe auffängt und mitnimmt, die dann, wenn die Tröge auf der andern

Seite des Ringes sich befinden und umgekehrt sind, in den Gefäſsen A frei nach dem tiefsten Punkte des Ringes

zurückflieſsen können. Durch die Anwesenheit der verdichteten Dämpfe in dem, der

äuſsern Luft ausgesetzten Theil des Ringes wird diese Seite desselben schwerer und

sucht den Ring zu drehen, und diese Drehung wird proportional den verdampfenden und

abkühlenden Wirkungen sein, welche zur Zeit thätig sind. Fig. 8 gibt nun die

schematische Anordnung eines selbsthätigen Nebenschlusses zu der erhitzenden Spule,

um zu dieser Widerstände in Nebenschluſs zu bringen, nach Maſsgabe der wachsenden

Stromstärke, bezieh. der steigenden Temperatur der Spule, und ebenso auch umgekehrt

die Nebenschluſs-Widerstände auszuschalten, sobald sich die Stromstärke, bezieh. die

Erwärmung der Spule vermindert. C bezeichnet die Spule,

wie in Fig. 6

und 7, G eine mit einer Röhre verbundene und mit Quecksilber

gefüllte Kugel. In die Röhre sind einander gegenüberstehende Platindrähte

eingeschmolzen, welche mit den Widerstandspaaren H

elektrisch verbunden sind; der Stromkreis eines jeden der letzteren steht in

Verbindung mit dem Zu- und Rückleitungsdrahte der Spule C. Die das Quecksilber enthaltende Kugel hat eine solche Lage, daſs sie

von der Erwärmung und Abkühlung der Spule beeinfluſst wird; wird das Quecksilber

erwärmt, so dehnt es sich in der Röhre aus, bis es mit den Platindrähten des ersten

Widerstandspaares Contact macht und dessen Stromkreis schlieſst. Durch diesen

Widerstand wird ein Theil des Stromes abgeleitet, wodurch die Erwärmung der Spule

C sich vermindert. Ist der Strom so stark, daſs

dennoch die Erwärmung der Spule noch zunimmt, so wird das Quecksilber weiter

vorschreiten und die nächstfolgenden Widerstände in den Stromkreis einschalten

u.s.w., bis die Erwärmung der Spule unveränderlich bleibt. Bei Abnahme der

Temperatur werden die Widerstände allmählich ausgeschaltet.

6) T. Parker hat noch auf einen zweiten Elektricitätsmesser das englische Patent Nr. 302

ebenfalls vom 7. Januar 1888 erhalten. Bei diesem kommen zwei Metallthermometer A und A1 (Fig. 9) zur Anwendung,

welche aus ungleichen Metallen, also z.B. Stahl und Messing, hergestellt sind und

eine Krumme oder eine Spirale bilden, die sich bei zunehmender Temperatur

auszudehnen sucht. Tritt der zu messende Strom oder ein bekannter Theil desselben in

das Thermometer A, so wird sich dasselbe, seiner

Erwärmung entsprechend ausdehnen. Das äuſsere Ende jedes Thermometers ist fest, das

innere dagegen mit einer um den einen Endpunkt drehbaren Stange B verbunden. Beide liegen entgegengesetzt, so daſs eine

auf beide gleichmäſsig einwirkende Temperaturerhöhung die Stange B unbewegt läſst; wird dagegen durch einen elektrischen

Strom nur eins der Thermometer erwärmt, so wird die Stange B sich um einen, dem Temperaturunterschiede entsprechenden Winkel drehen.

Die Stange trägt einen Sperrkegel D, welcher in ein

Sperrrad C greift; ferner ist E eine, durch ein Uhrwerk in gleichmäſsige Umdrehung versetzte, mit einem

Stift F versehene Scheibe. Geht ein Strom durch das

Thermometer A, so nehmen die Stange und der Sperrkegel

die punktirte Stellung ein. Das mit gleichförmiger Geschwindigkeit umlaufende Rad

E wird, indem der Stift F mit der Stange B in Berührung kommt, diese

bei jeder Umdrehung einmal in die mit ausgezogenen Linien gezeichnete Stellung

bringen und dabei das Sperrrad um einen Winkel drehen, dessen Gröſse von der

Stromstärke abhängig ist. Bei der entgegengesetzten Bewegung gleitet der Sperrkegel

frei über das Sperrrad. Diese Bewegungen des Sperrrades werden auf ein Zählwerk oder

einen anderen Apparat, welcher die Zahl der Umdrehungen aufzeichnet, übertragen.

7) F. V. Schiodt in Kopenhagen, englisches Patent Nr.

17008 vom 22. November 1888, bezieht sich auf eine verbesserte Art der Wickelung,

bei der neben der gebräuchlichen Nebenschluſswickelung der Maschine und an Stelle

der vom Hauptstrom durchlaufenen Wickelung eine zweite Wickelung angewendet wird,

welche zwei, entweder im positiven oder negativen Leiter befindliche Punkte so

verbindet, daſs diese Wickelung eine Zweigleitung der positiven oder der negativen

Seite der gesammten Leitung wird. Diese Zweigleitung wird daher von einem Strom

durchlaufen, dessen Stärke abhängig ist von der Spannungsverminderung, welche

zwischen den beiden durch sie verbundenen Punkten stattfindet. Durch diese

„Spannungsverminderungs-Wickelung“, welche vollständig die

Hauptdrahtwickelung bei Maschinen mit gemischter Wickelung ersetzt, wird eine

Kupplung solcher Maschinen möglich gemacht, ohne daſs irgend welche Gefahr im Falle

eines Polwechsels zu befürchten ist, selbst wenn die eine Maschine zufälliger Weise

den Strom von der anderen erhalten sollte.

In Fig. 10

bezeichnen A und B die

beiden zusammenarbeitenden Dynamo mit den Stromsammlern K und K1; E F und E1

F1 sind die beiden

Leitungen zur Speisung von Lampen, Motoren u.s.w. Nimmt man diese Hauptleitungen von

beträchtlicher Länge an, so wird zwischen den Punkten E

und F eine Spannungsverminderung stattfinden, mithin

auch zwischen der Bürste C1 und dem Punkte H, und zwar ist diese

Verminderung proportional der Stärke des Stromes im Hauptleiter. Dasselbe findet

auch zwischen der Bürste C und dem Punkte G statt. – Die Spannungsverminderungs-Wickelung S der Maschine A geht von

der Bürste C um die Magnete nach dem Punkte G, während diejenige S1 der Maschine B von

der Bürste C1 um die

Magnete nach H geführt ist. Die Richtung der Ströme

wird unter gewöhnlichen Verhältnissen die durch die Pfeile angedeutete sein. Wenn

aber, beispielsweise, die elektromotorische Kraft der Maschine A diejenige von B so viel

überwiegt, daſs letztere Maschine Strom von A empfangen

würde, so würde die Stromrichtung nur in den Leitungen E

D1 und E1

D1 und in der

Ankerwickelung der Maschine B wechseln, während sie für

alle Magnetwickelungen dieselbe bleibt, so daſs die Polarität der Magnete nicht

geändert wird.

8) I. T. Roe in London gibt in dem englischen Patent Nr.

249 vom 6. Januar 1888 nachstehenden verbesserten Apparat zum Messen und Aufzeichnen

elektrischer Ströme, der auch als Elektromotor anwendbar ist.

Es wird hierbei die Erhitzung eines, vom elektrischen Strome durchflossenen Leiters

dazu benutzt, um eine in einem Behälter eingeschlossene Flüssigkeit oder ein Gas

auszudehnen. Der hierdurch ausgeübte Druck wird zur Bewegung eines Kolbens

verwendet, durch welchen Ausblaseventile für das erhitzte Gas und Eintrittsventile

für kaltes Gas geöffnet werden, so daſs die Bewegung des Kolbens geregelt und die,

durch den Leiter geschickte Strommenge aufgezeichnet wird.

Der untere Theil eines Gefäſses a (Fig. 11) ist mit einer

Flüssigkeit gefüllt, auf welcher ein Kolben d ruht, der

sich in dem Stiefel c bewegt. Letzterer ist umgeben von

der Spule b, durch welche der Strom geschickt wird. Die

äuſsere Verlängerung der Kolbenstange d1 bildet eine Zahnstange e, welche in ein, in geeigneter Weise gelagertes Trieb e1 eingreift. Dieses

steht in Eingriff mit dem Rade f, welches einen

Sperrkegel trägt, der in ein auf der Achse von f

sitzendes Sperrrad greift Mit Hilfe dieses Getriebes wird die Bewegung auf

Registrirscheiben übertragen. An dem Gefäſs a sitzen

das Ausblaseventil h und das Einlaſsventil h1, welche von der auf

die Kolbenstange d1

aufgesteckten Zwinge i aus durch Vermittelung eines

doppelarmigen ausbalancirten Hebels und einer mit demselben verbundenen

Steuerstange, die mit vorstehenden kammartigen Ansätzen auf die Ventile wirken kann,

derart bewegt werden, daſs sich, wenn der Kolben steigt, beide Ventile nach einwärts

öffnen. Senkt sich der Kolben, so verlassen die Ansätze der Steuerstange die Ventile und diese werden

durch Federn l geschlossen. – Wird ein Strom durch die

Spule b geschickt, so wird durch Erhitzung der

letzteren die Luft in a ausgedehnt und der Kolben muſs

steigen; aus der Gröſse seines Weges kann auf den Grad der Erwärmung und von dieser

auf die Stromstärke geschlossen werden.

9) E. Hopkinson in Manchester bringt nach seinem

englischen Patent Nr. 3981 vom 14. März 1888 bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen,

Laufkrahnen u.s.w. den Anker des Motors unmittelbar auf der Treibachse des

betreffenden Fahrzeuges an, während die Magnete an derselben aufgehängt sind. Fig. 12 zeigt

die Anwendung dieses Gedankens auf einen Laufkrahn. Der Anker des Motors ist auf

einer der Laufachsen a angebracht, deren Laufräder t lose auf ihr sitzen, aber durch Kuppelungen g mit ihr verbunden werden, wenn der Krahn seine

Längsbewegung machen soll. – Die Motorachse trägt ferner ein Trieb k, ebenfalls lose, welches durch eine Kuppelung g mit ihr verkuppelt werden kann und dann unter

Vermittelung des Stirnrades m zur Bewegung der

Kettentrommel l dient, wenn durch deren Vermittelung

eine Last gehoben werden soll. Bei Wagen können die Magnete durch Tragstücke an den

Achslagern befestigt werden.

10) R. R. Hutchinson in London gibt nach dem englischen

Patent Nr. 13598 vom 20. September 1888 seinem Elektromotor nach dem Halbmesser des

Ankers gebogene, aus weichem Schmiedeisen geschmiedete oder gestanzte Polstücke A (Fig. 13 bis 15), welche

durch geeignete Bolzen mit den rechtwinklig zu den Polstücken gerichteten,

schmiedeisernen Kernen B der Elektromagnete verbunden

sind. Der hohle cylindrische Ankerkern besteht aus Ringen, welche aus den

Bogenstücken E zusammengesetzt sind, die unter sich

durch einen der Wärme widerstehenden Stoff, wie Asbest, isolirt und auf Bolzen von

nicht magnetischem Material befestigt werden. Dieser cylindrische Kern wird durch

die auf die Welle G aufgekeilten Scheiben F mit letzterer verbunden. Der Stromsammler H ist in der gewöhnlichen Weise hergestellt, um aber

seine Abnutzung möglichst zu vermindern, sind Rollencontacte an Stelle der

gewöhnlichen Bürsten angewendet. Diese Rollen e (Fig. 16) sind

von genügender Breite, um den Strom aufzunehmen; sie sind in Kloben gelagert, welche

an den gebogenen Federn f sitzen, die ihrerseits von

den Klammern g getragen werden, die an den Stehbolzen

D sitzen, aber gegen sie isolirt sind. Diese

Anordnung der Stromsammler hat noch den Vortheil, daſs die Umdrehungsrichtung des

Ankers geändert werden kann.

11) A. Siemens in London benutzt in seinem neuen, in

Fig. 17

dargestellten Voltanzeiger (englisches Patent Nr. 3670

vom 9. März 1888) zwei in einem Gehäuse befestigte Solenoide D und C, durch deren Rollen der aus der

Potentialdifferenz in den bei T befestigten beiden

Leitungen entspringende Strom geht. Auf der mitten zwischen beiden Solenoiden angebrachten drehbaren

Achse H sitzt ein Doppelhebel A aus nicht magnetischem Stoff, der am Ende jedes Armes ein gebogenes

Eisenstück B trägt, welche in die Solenoidspulen C und D eintreten. Das auf

der Achse H sitzende Zahnrad F greift in ein Trieb G und auf dessen Achse

ist ein Zeiger N aufgesteckt, der über einer Scala

spielt und entsprechend dem durch den stärkeren oder schwächeren Strom veranlaſsten

gröſseren oder geringeren Eintauchen der Bogenstücke B

in die Solenoide einen entsprechenden Ausschlag macht. Die Bewegung reguliren zwei

Federn E, welche einerseits an zwei messerförmigen, am

Rade F angebrachten Stiften, andererseits aber an den

Bolzen K so befestigt sind, daſs ihre Spannung regulirt

werden kann.

12) Die neueste Anordnung der für Beleuchtung bestimmten Dynamomaschine von Sperry ist nach Electrical

World, 1889 * S. 343, in den Fig. 18 bis 20 Taf. 27

abgebildet, und zwar geben Fig. 18 und 19 eine

Ansicht der vollständigen Maschine und des Ankers, Fig. 20 die Anordnung der

Magnete und ihrer Polstücke.

Der trommelförmige Anker besteht aus einer groſsen Zahl ringförmiger Scheiben von

ausgeglühtem Holzkohlenblech, welche durch Bolzen verbunden und unter einander gut

isolirt sind. Die Befestigungsbolzen sitzen mit dem freien Ende an den Speichen

einer Nabe aus nicht magnetischem Stoff, durch welche die Verbindung mit der

Antriebswelle hergestellt wird. Dieser ringförmige Trommelanker läuft zwischen den

inneren und äuſseren Polstücken der vier Magnete (Fig. 20). Da der Anker

einen ziemlich groſsen Durchmesser hat, so kann die Umdrehungszahl der Maschine eine

verhältniſsmäſsig geringe sein. Die Anordnung gestattet, etwaige Beschädigungen der

Ankerwickelung leicht auszubessern, weil der ganze Anker nach Beseitigung des einen

Achslagers bequem aus den Polstücken herausgezogen werden kann; auch findet stets

gute Luftbewegung um den Anker herum statt, so daſs Beschädigungen desselben durch

Erhitzung fast ausgeschlossen erscheinen. – Der Stromsammler, sowie die Bürsten sind

von der üblichen Anordnung.

Die Maschine ist mit einem selbsthätigen Regulator versehen, welcher darauf beruht,

daſs ein kleiner Betrag der mechanischen Energie der rotirenden Welle zur

Verstellung der Bürsten auf dem Stromsammler verwendet wird, entsprechend dem

veränderlichen Strombedarf in den Auſsenleitungen.

13) In Fig. 21 ist nach dem Centralblatt für Elektrotechnik, 1889 * S. 363, eine Dynamomaschine nach

der bereits in D. p. J.

267 451 besprochenen Anordnung von Hall dargestellt, wie sie jetzt von Charlesworth und Co. in Oldham gebaut wird. Dieselbe

ist für eine Leistung von 280 Ampère und 100 Volt Spannung bei 350 Umdrehungen in

der Minute berechnet. Der Antrieb geschieht durch Hanfseile; die Antriebscheibe kann

mittels einer Reibungskuppelung mit der Ankerwelle gekuppelt, oder ausgeschaltet

werden. Der Anker hat 375mm Dicke, 275mm Länge, sein Kern besteht aus 0mm,63 starken Scheiben aus Holzkohleneisen, die

durch Papier gegeneinander isolirt sind. Die Ankerwickelung besteht aus 160

Windungen aus 6mm,7 starkem Draht, der Widerstand

beträgt 0,0214 Ohm. Der Stromsammler hat 80 Abtheilungen. Die cylindrischen, aus

Schmiedeisen hergestellten Magnetkerne haben 275mm

Dicke und gemischte Wickelung. Die dem Kern zunächst liegende Hilfswickelung besteht

aus 18 Lagen 1mm,73 starken Drahtes von 36 Ohm

Widerstand, während die Hauptwickelung aus 56 Windungen mit 0,0056 Ohm Widerstand

besteht. Das gesammte Kupfergewicht beträgt 290kg.

Fig. 21., Bd. 276, S. 441

14) Desrozier's Dynamomaschine (Textfig. 22) besitzt nach dem Génie civil

1888 Bd. 13 S. 409, 1889 Bd. 14 * S. 33 sechs Pole und wird besonders für

Schiffsbeleuchtung verwendet, in welchem Falle der Anker 350 Umdrehungen in der

Minute macht. Der Anker enthält kein Eisen. Die Wickelung wird über zwei von

einander getrennten Platten aus gepreſstem Karton hergestellt; letztere sind mit

Löchern versehen, durch welche die Drahtenden geführt werden, um die Kreuzung der

Drähte zu vermeiden. Die Platten werden auf den beiden Seiten einer, mit der Welle

in geeigneter Weise verbundenen, etwa 2mm starken

Neusilberscheibe befestigt. Dieses Metall ist bekanntlich sehr widerstandsfähig und

läſst den Energieverlust durch Wirbelströme erheblich vermindern. Die Ankerwickelung

besteht aus 32 Abtheilungen; jede derselben enthält zwei Spulen, von denen die eine

auf der vorderen, die andere auf der hinteren Kartonplatte sitzt. Jede Abtheilung

ist mit dreien der 24 Stromsammlertheile verbunden, weil die 6polige Maschine so

angeordnet ist, daſs sie drei auf Spannung geschaltete Dynamo ersetzt. Zu dem Zwecke sind an jede

Abtheilung drei Drähte angelöthet, die sich von einer zwischen Anker und

Stromsammler angebrachten Scheibe (Connecteur genannt) derart vertheilen, daſs der

erste Draht unmittelbar zu einem Stromsammlertheile, jeder der beiden anderen aber

zu den beiden von diesem um 120° entfernten Theile führt. In Folge dieser Anordnung

sind auch nur zwei Bürsten nöthig. – Der Anker steht, wie die Abbildung erkennen

läſst, über die Polschuhe der Magnete vor und ist durch ein Eisenblechband

geschützt. Die Magnetkerne bestehen aus Thomasstahl.

Fig. 22., Bd. 276, S. 442

Während Desrozier bei seinen ersten Maschinen ein sehr

starkes magnetisches Feld (6000 C.G.S-Einheiten) anwendete, wodurch für die Magnete

ein 9mal so groſses Kupfergewicht nöthig war, als für den Anker, verwendet er bei

seinen neuesten Maschinen (Modell M), welche für 16 000

Watt bemessen sind, ein schwächeres Feld. Die Hauptverhältniſse einer solchen

Maschine sind folgende:

Stromstärke

170 A.

Klemmenspannung

105 V.

Kupfergewicht des Ankers

42k.

Widerstand desselben

0,079 Ohm.

Mittler Durchmesser

550mm.

Kupfergewicht der Nebenschluſswickelung

88k,6.

Widerstand derselben

13,6 Ohm.

Kupfergewicht der Hauptwickelung

40k.

Widerstand derselben

0,0104 Ohm.

Gesammt-Kupfergewicht

170k,7.

Gewicht der Maschine

1200k.

Mittlere Dichte des magnetischen Feldes

3200 C. G. S-Einheiten.

Elektrischer Wirkungsgrad

83,2 Proc.

1k Kupfer der

Gesammtwickelung liefert bei 100 Umdrehungen nahezu

30 V. A.

Diese Dynamomaschinen werden auf Schiffen gewöhnlich mit einer von Bréguet gebauten, meist 2cylinderigen Hochdruck- und

Verbunddampfmaschine unmittelbar gekuppelt.

15) W. S. Hill in Boston (Mass., Nordamerika) schlägt in

dem englischen Patent Nr. 2933 vom 27. Februar 1888 folgende Einrichtung zur

Regelung der Kraft von Dynamomaschinen oder Elektromotoren vor. In Fig. 23 und 24 bezeichnet

B den zwischen den Magneten A umlaufenden Anker; auf dem Stromsammler C

ruhen die Bürsten D, welche durch an einem Querstücke

E vorspringende Arme getragen werden. Dieses

Querstück sitzt lose auf der Ankerwelle b, damit die

Bürsten mehr oder weniger nahe an die neutrale Linie des magnetischen Feldes

eingestellt werden können. Die Anordnung, durch welche diese Verstellung des

Querstückes E bezieh. der Bürsten bewirkt wird, besteht

in einem Arm F und einer Gelenkstange G, welche mit dem an der Grundplatte der Maschine

drehbar befestigten Hebel H verbunden ist. Auf einer,

etwa in der Mitte dieses Hebels angebrachten Welle sitzt ein Schneckenrad K. Ferner sitzt auf dem äuſseren Ende der Ankerwelle

eine Schnecke L, welche in ein Schneckenrad M greift; letzteres ist auf einer Welle N aufgekeilt, die etwa in ihrer Mitte mit einem, dem

Schneckenrade K entsprechenden Gewinde versehen ist und

mit diesem Rade in Eingriff steht. Diesem Eingriffspunkte im Durchmesser gegenüber

greift eine zweite Schnecke in das Rad K, welche sich

auf der Welle O befindet. Beide Wellen sind in ihrer

gegenseitigen Stellung unveränderlich gehalten; sobald sich beide mit derselben

Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung drehen, wird das Rad K einfach um seine Achse gedreht, ohne irgend welches

Bestreben zu äuſsern, sich in der Längenrichtung der Wellen zu verschieben. Sollte

dagegen eine der Wellen sich schneller drehen, als die andere, so wird das Rad K auſser seiner Umdrehung auch geradlinig verschoben,

und zwar nach links, sobald die Welle N sich rascher

dreht, dagegen aber nach rechts, sobald das Rad O eine

gröſsere Geschwindigkeit besitzt. Diese geradlinige Verschiebung wird aber durch die

Theile H, G und F auf das

Querstück E übertragen und dieses, sowie die Bürsten

auf dem Stromsammler etwas gedreht. Die Welle N wird

von der Ankerwelle aus mit gleichförmiger Geschwindigkeit angetrieben, während die

zweite Welle O von der Ankerwelle eines kleinen Motors

Q ihre Bewegung empfängt, der in den Stromkreis der

Hauptmaschine unmittelbar, oder im Nebenschluſs eingeschaltet ist. Sobald sich die

Stärke dieses Arbeitsstromes ändert, z.B. durch Ein- oder Ausschalten mehrerer

Lampen einer Beleuchtungsanlage, wird sich auch die Geschwindigkeit des Motors Q ändern und dadurch die Verschiebung der Bürsten der Hauptmaschine

bewirkt werden.

16) Prof. E. Thomson in Lynn. (Mass., Nordamerika) gibt

im Englischen Patente Nr. 14129 vom 2. Oktober 1888 nachstehende Verbesserung für

Wechselstrommaschinen an. Der den Anker umschlieſsende, das Gehäuse der Maschine

bildende Feldmagnet F (Fig. 25) von kreisrundem

oder vieleckigem Querschnitte ist mit einer Anzahl nach dem Mittelpunkte hin

vorspringender Magnetkerne versehen, zwischen welchen der Anker sich dreht. Derselbe

ist mit einer erregenden Spule E und mit einer Anzahl

Spulen C versehen, welche Wechselströme in die

äuſseren, von der Maschine gespeisten Stromkreise senden. Die nach der Länge des

Ankerkörpers über denselben gewickelte erregende Spule E ist allein mit einem Stromwender K

verbunden, der die empfangenen Wechselströme in einen Gleichstrom umwandelt und

diesen in einen Stromkreis schickt, in welchen ein veränderlicher Widerstand V und die Feldmagnetspulen M eingeschaltet sind. Die Spulen C werden

durch Drahtbänder B (Fig. 26) auf dem

Ankerkern festgehalten. Die erregende Spule E hat, um

ja das Ueberspringen von Funken zu vermeiden, so wenige Windungen, daſs das

Potential der von ihr erzeugten Ströme unter demjenigen

bleibt, welches nöthig ist, um einen Lichtbogen zwischen zwei benachbarten, durch

einen nur kleinen Zwischenraum getrennten Metallstücken zu bilden. Sowohl die

Feldmagnetspulen M, als auch die erregende Spule E müssen mit starkem Draht von so geringem Widerstände

gewickelt sein, daſs die Spule E bei ihrer geringen

elektromotorischen Kraft einen genügend starken erregenden Strom entwickelt.Ueber Thompson's

Strommesser vgl. 1889 272 * 23.

17) Prof. Elihu Thomson's elektrische Schweiſsmaschine (vgl. 1887 263 * 230, und auch D. R. P. Kl. 49 Nr. 39765 vom 10. August 1886) war in

Paris durch die Thomson Electric Welding Company in

mehreren Ausführungen ausgestellt.

Das elektrische Schweiſsverfahren ist nach den Angaben und Ausstellungsgegenständen

dieser Gesellschaft nicht nur auf Schmiedeeisen oder Stahl anwendbar, sondern auch

auf Guſseisen, Kupfer, Messing, Bronze, Neusilber, Zink, Zinn, Blei und Aluminium

und zwar nicht allein zum Schweiſsen gleichartiger Metalle, sondern auch zur

Verbindung ungleicher; so bestand eine ausgestellte Probe aus Eisen, Neusilber,

Messing und Kupfer.

Die gröſste der ausgestellten Einrichtungen bestand (nach dem Engineer vom 5. Juli 1889, Bd. 68 * S. 2) aus der Wechselstromdynamo mit

ihrem Erreger und der eigentlichen Schweiſsmaschine. Die den Strom in den primären

Stromkreis der Schweiſsmaschine liefernde Wechselstromdynamo ist 6polig und leistet

bei 1000 Umdrehungen in der Minute

120 Ampère mit 300 Volt Spannung. Die Ankerwindungen derselben sind flach auf den

Umfang des cylindrischen Eisenkerns in seiner Längenrichtung gewickelt, die beiden

Enden der Wickelungsreihen sind nach zwei auf der Ankerwelle sitzenden Ringen

geführt, von denen der Wechselstrom mittels Bürsten abgenommen wird. Die Regulirung

der elektrischen Energie während einer Schweiſsung wird durch Einschaltung

veränderlicher Widerstände in den Haupt- und erregenden Stromkreis bewirkt.

Die Schweiſsmaschine besteht zunächst aus einem Stromumsetzer, welcher durch

Induction einen Strom von der zur Erhitzung starker Metallstangen erforderlichen

Stärke hervorbringt. Durch denselben wird der in die primäre Spule eintretende Strom

von 120 Ampère in einen solchen von 30000 bis 40000 Ampère in der secundären Spule

umgewandelt, wobei die ursprünglichen 300 Volt auf etwa 1 Volt vermindert werden.

Der Umsetzer selbst besteht aus einem, aus dünnen Ringen aus weichem Eisen

aufgebauten Hohlcylinder als Kern von 381mm Länge

und 305mm äuſserem Durchmesser. Um diesen Kern ist

die primäre Spule nach Art eines Gramme-Ankers

gewickelt; sie besteht aus 17 Windungen, deren jede vier isolirte Drähte enthält,

die in zwei Reihen hinter einander verbunden sind. Der secundäre Stromkreis wird

durch ein Kupferstück gebildet; der eine Arm desselben geht durch den hohlen Kern,

ist röhrenförmig gestaltet mit 114mm äuſserem und

44mm,5 innerem Durchmesser; der zweite Arm

besteht aus zwei rechteckigen Stäben von 135qc,5

Querschnitt, welche an ihrem freien Theile mit den zur Aufnahme des Arbeitsstückes

dienenden kupfernen Klammern oder Klemmbacken verbunden sind. Die linksseitige Backe

ist fest mit der Maschine verbunden, jedoch gegen dieselbe isolirt, wogegen die

rechtsseitige mittels eines Sperrrades und Sperrhebels parallel zum Kerne gegen die

linke verschiebbar ist; sie ist nicht isolirt und gleitet in genauen Führungen, so

daſs beim Gegeneinanderpressen der sich berührenden Enden während des Schweiſsens

die zu schweiſsenden Stangen immer in der Verlängerung von einander bleiben. Zwei an

der Auſsenseite der Backen liegende Handräder dienen zum Anspannen des beweglichen

Backens jeder Klammer gegen die Stangen. Die zu vereinigenden Stangen werden

zunächst an den Enden schwach kegelförmig gefeilt oder geschliffen, so daſs die

Schweiſsung in der Mitte beginnt und mit der Zunahme des durch den Sperrhebel

ausgeübten Druckes sich nach auſsen fortsetzt, wobei gleichzeitig alle fremdartigen

Theile, 'wie Schlacke, Oxyd u.s.w., entfernt werden.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln