| Titel: | Bogen-Zu- und Abführung an Druckpressen. |

| Autor: | R. Knoke |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 484 |

| Download: | XML |

Bogen-Zu- und Abführung an

Druckpressen.

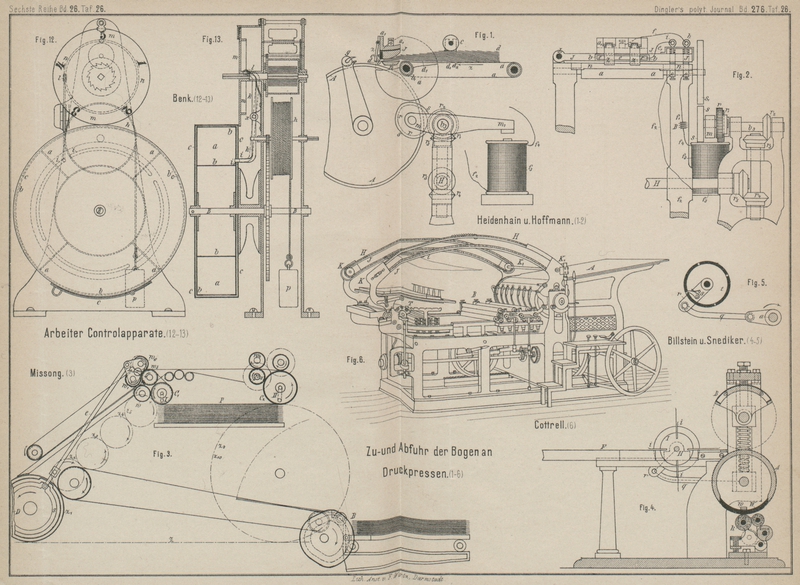

Patentklasse 15. Mit Abbildungen auf Tafel 26.

Bogen-Zu- und Abführung an Druckpressen.

Man ist bekanntlich seit langem bestrebt, die Zuführung der Bogen zur Druckpresse und

die Abführung der Bogen auf mechanischem Wege statt von Hand zu bewirken. Die

vorgeschlagenen Constructionen haben indeſs theilweise noch nicht vermocht allen

Ansprüchen zu genügen, so daſs fort und fort neue Constructionen auftauchen, welche

nicht nur constructive, sondern auch prinzipielle Neuerungen aufweisen. Diese

Bestrebungen wenden sich vorzugsweise der Bogenzuführung zu, und diese Aufgabe

bietet auch erheblich mehr Schwierigkeiten dar, als die Bogenabführung, denn bei

letzterer handelt es sich nur um die Transportirung eines einzelnen Bogens, während

bei der Bogenzuführung auſser dieser letzteren noch die Trennung des Bogens vom

Stoſse zu bewirken ist.

Diese Trennung des Bogens vom Stoſse bildet den Kern der Aufgabe der Bogenzuführung,

und die Mehrzahl der bekannten Anordnungen krankt daran, daſs dieses Abheben eines

einzelnen Bogens nicht mit genügender Sicherheit erfolgt. Zum Abheben selbst hat man

in der Hauptsache sich umlaufender Gummiwalzen, Gummibänder, hin und her bewegter

Gummifinger oder einer Saugevorrichtung bedient, und der Mitnahme weiterer Bogen

suchte man durch belastete Lineale, durch auf der hinteren Papierkante aufsitzende

dolchartige Messer u. dgl. zu begegnen, welche den obersten Bogen beim Abziehen fast

unmerklich durchschneiden und dann ein Mitgehen des darunter liegenden Bogens verhindern. Bei

Verwendung einer Saugevorrichtung bläst man wohl auch zum Abtrennen des obersten

Bogens von den darunter liegenden seitlich Luft ein (vgl. Hoyer, 1888 268 * 249).

Alle diese Wege haben aber das gemeinsam, daſs immer ein geschlossen geschichteter

Papierstoſs zur Verwendung kommt, was zwar bequem ist, aber immer die Gefahr der

Mitnahme weiterer Bogen in sich birgt. Dies vermeiden nun zwei in jüngster Zeit in

Vorschlag gebrachte Anordnungen dadurch, daſs sie Papierstöſse verwenden, in denen

die Bogen nicht alle gleichartig, sondern derart gelagert sind, daſs jeder Bogen

eine gegenüber dem vorhergehenden oder nachfolgenden Bogen veränderte Lage hat.

Dadurch ist ein Aneinanderhaften der Bogen an den Rändern unmöglich gemacht, und das

Abheben eines Bogens erfolgt sowohl dadurch als durch die zwischen den einzelnen

Bogen befindliche Luftschicht viel leichter und mit viel gröſserer Sicherheit.

Als erste dieser Anordnungen sei diejenige von Wilh. Heidenhain und Herm.

Hoffmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 50719 vom 10. Februar

1889) genannt, bei welcher Papier in ausgestrichenem Zustande, d.h. in

einem Zustande zur Verwendung gelangt, in welchem der Papierstoſs einen

treppenförmig aufsteigenden Körper bildet, wie ihn Fig. 1 Taf. 26 zeigt. Die

durch ein derartiges Ausstreichen entstehenden geringen Zwischenräume zwischen den

einzelnen Bogen werden zur Einzelentnahme der Bogen benutzt, und muſs man demgemäſs

das ausgestrichene Papierpacket stets entsprechend dem Abstande der einzelnen Bogen

von einander der Druckpresse bezieh. den Greifern des Druckcylinders nähern. Dies

geschieht nun durch ein unterbrochen bewegtes Transportband an auf welchem der Papierstoſs ruht, und welches von

der Maschine um die erwähnte Entfernung vorbewegt wird und dann wieder still steht.

Man bedarf aber noch eines zweiten Mechanismus, um die richtige Entnahme der

einzelnen Bogen und die Zuführung zur Druckpresse zu sichern, und zwar besteht diese

Vorrichtung in einer Preſswalze c, die durch Gewicht

oder Feder auf den ausgestrichenen Bogen ruht und den vordersten Bogen fest

hält.

Diese eben genannten drei Theile, der treppenförmig geschichtete Papierstoſs, das

Transportband und die Preſsvorrichtung, sind für diese Bogenzuführung

charakteristisch und würden zum Betriebe genügen. Dabei würde aber ein genaues

Arbeiten von einer möglichst gleichmäſsigen Ausstreichung der Papierbogen abhängig

sein. Um nun von dieser gleichmäſsigen Ausstreichung unabhängig zu sein, wenden Heidenhain und Hoffmann eine elektrische sich

selbsthätig auslösende Vorschubvorrichtung für das Transportband an. Dabei kann je

nach Bedarf die Preſsvorrichtung c beibehalten werden

oder nicht. Diese Anordnung ist in Fig. 1 und 2 Taf. 26 dargestellt, und

möge angenommen werden, daſs sich das ausgestrichene Papierpacket d in der Ruhelage befinde. Es liegt dann der vorderste

Bogen d1 gegen die

Contactklappe z an und hat dieselbe von dem

Gegencontact e abgehoben, der durch die Unterlagscheibe

b von dem Querträger J, der um Scharnier J1 drehbar ist, isolirt wird. Dieser Querträger J trägt das Winkelstück a1, welches ebenfalls

von J isolirt ist. Es steht nun a1 nebst Klappe z mittels Drahtes f (Fig. 2) Contactknöpfe h h1 und Drahtes f1 mit der Batterie B in Verbindung, andererseits steht das isolirte

Contactblech e mittels Drahtes e1, Contactknopfes i i1, Drahtes f2,

Elektromagnetdrahtes f3

und Drahtes f4

ebenfalls mit der Batterie B in Verbindung. Ist nun die

Klappe z durch das unterste Papierblatt d1 von e abgehoben, so ist der von der Batterie B erzeugte, den Umwickelungsdraht f3 des Elektromagneten

umkreisende Strom unterbrochen. Wird aber nun dieses Blatt vom Greifer g des Druckcylinders A

erfaſst und entfernt, so fällt die Klappe z auf das

Contactblech e und schlieſst den Batteriestrom. Es

tritt dann Folgendes ein:

Der Elektromagnet f3

zieht seinen, auf der Achse b3 lose drehbaren Anker m m1 an und damit wird die am anderen Ende des Ankers

sitzende Frictionsscheibe s gegen die Frictionsscheibe,

welche auf der Achse der vorderen Transportbandwalze b1 sitzt, gepreſst. Da der

Frictionsscheibe s aber eine constante Bewegung

ertheilt wird in Folge der Zahnradanordnung r r1 und der conischen Räder r2 r3

r4

r5, von denen letzteres

Rad auf der Hauptwelle H (Fig. 2) sitzt, so wird in

Folge dieser constanten Drehung der Frictionsscheibe s

dieselbe beim Anpressen die zugehörige Frictionsscheibe und damit die Walze b1 des Transportbandes

a in Umdrehung versetzen. Das Transportband a, welches das ausgestrichene Bogenpacket d trägt, wird in Bewegung versetzt und dieses Packet so

lange vorgeschoben, bis durch Anschlag des jetzt zu vorderst liegenden Papierbogens

d2 (da d1 fortgenommen ist)

die Klappe z wieder vom Contactblech e abgehoben wird. Der Anker m

m1 wird wieder freigegeben und das

Frictionsrad s ausgerückt.

Der vorderste Bogen steht also immer genau an der Stelle, an welcher er vom Greifer

erfaſst werden kann, gleichgültig, wie unregelmäſsig die Zwischenräume zwischen den

einzelnen Bogen sind.

Bemerkt sei noch, daſs das Papierbogenpacket d zu Folge

der Scharnieranordnung J1 frei zugänglich ist. Die Preſsvorrichtung c

ist natürlich je nach der Länge der verwendeten Bogen in der Bewegungsrichtung

derselben verstellbar; n ist eine Unterlage für den

vordersten Papierbogen, welche als Querstück über die ganze Breite der Maschine

reicht und ein Ausbiegen der Bogen nach unten verhindert.

Die zweite der eingangs genannten Bogenzuführungen von J. Missong

in Höchst a. M. (D. R. P. Nr. 51555 vom 1. Februar 1889) ist eine pneumatische Zuführvorrichtung, und ist bei dieser der Papierstoſs derart

geschichtet, daſs die vorderen und hinteren Ränder des ersten, dritten, fünften . .

. (2n + 1)ten Bogens

gegen die des zweiten, vierten, sechsten . . . (2n)ten Bogens um 5 bis 40mm verschoben sind. Die Entnahme der einzelnen Bogen von dem Papierstoſse behufs Zuführung

zur Druckpresse erfolgt dabei in der Weise, daſs zuerst der oberste Bogen an dem

vorspringenden Rande an eine Saug Vorrichtung angesaugt wird und der zweite Bogen

dabei mittels einer zweiten Sauge Vorrichtung am hinteren Rande so lange fest

gehalten wird, bis der oberste vollständig von demselben abgezogen ist, und daſs

dann der nächste Bogen am hinteren Rande abgezogen wird, während der darunter

liegende am vorderen Rande fest gehalten wird, u.s.w.

Da zwischen den Rändern des obersten und dritten Bogens, welche gegen den Rand des

dazwischen liegenden zweiten Bogens vorspringen, sich eine Luftschicht befindet, so

ist ein Aneinanderheften der Ränder kaum möglich und es erfolgt die Trennung sehr

leicht.

Die Fig. 3

zeigt diese Anlegevorrichtung an einer Schnellpresse, und ist der Papierstoſs mit

P bezeichnet, dessen Tisch in bekannter Weise

entsprechend der Bogenentnahme gehoben wird. Am vorderen und hinteren Ende dieses

Papierstoſses P liegen die mit Saugevorrichtung I, II

versehenen Cylinder C1

C2, von denen abwechselnd der eine sich dreht

und der andere still steht, und zwar läuft C1 im Sinne des Uhrzeigers, C2 im entgegengesetzten Sinne um. C1 erhält seinen

Antrieb von dem Druckcylinder D mittels der Zahnräder

z1 bis z5, und da D beim Rückgang des Typenfundaments (nach links) still

steht, so steht auch C1

still. C2 erhält seinen

Antrieb von der am Formenkarren (Typenfundament) befestigten Zahnstange Z mittels der Zahnräder z9, z10 und z11 während des Stillstandes von D und C1, also beim Rückgang des Formenkarrens, und zwar in

der Weise, daſs von den lose auf dem Zapfen oder einer Welle sitzenden Zahnräder z9 und z10 nur z9 in die Zahnstange

Z eingreift und dieses z10 mittels eines selbsthätig sich ein-

und ausschaltenden Sperrwerks bei der Drehung im Sinne des Uhrzeigers mitnimmt, bei

der entgegengesetzten Drehrichtung aber freigibt und mithin z10 und C2 still stehen. Dabei sind die

Umfangsgeschwindigkeiten der Saugcylinder der des Druckcylinders gleich.

Die Bogenentnahme erfolgt nun in der angedeuteten Weise, indem C1 einen Bogen ansaugt,

welcher dann zwischen die Walzen w w1 eingeführt wird, während welcher Zeit der darunter

liegende Bogen von C2

festgehalten wird. Kommt dann C1 zur Ruhe, so zieht C2 den nächsten Bogen am hinteren Rande

ab, und überliefert ihn den Walzen w3

w4, welche ihn auf das

Bändersystem weiter führen, wobei C1 den nächsten Bogen festgehalten hatte. Auf diese

Weise sind indeſs bei einem Hin- und Rückgang der Maschine zwei Bogen abgezogen

worden, während gleichzeitig nur ein Bogen bedruckt wird. Beim nächsten Hin- und

Hergang des Fundamentes findet daher keine Bogenentnahme statt und die

Saugvorrichtungen bleiben auſser Thätigkeit.

Um das richtige Vorschieben der Bogen zu sichern, sind die Walzen w1 und w6 in einem um den

Zapfen bei L schwingenden Rahmen L gelagert, der von einer Curvenscheibe s

mit Schubstange e derart bethätigt wird, daſs sich w w1 berühren, w5

w6 dagegen auſser

Berührung sind, und umgekehrt. Das Schichten der Bogen, wie oben beschrieben,

geschieht in der Weise, daſs dieselben beim Verlassen der Papierschneidmaschine, der

Satinirschnellpresse oder der Druckmaschine mittels des bekannten Bogenauslegers mit

Rechen auf einen Tisch gelegt werden, welcher beim ersten, dritten, fünften,

siebenten . . . (2 n + 1)ten Bogen gleiche Lage hat und beim zweiten, vierten, sechsten, achten . .

. (2 n)ten Bogen

ebenfalls gleiche jedoch gegen erstere um 5 bis 40mm veränderte Lage hat (vgl. die Anordnung B

in Fig. 3

rechts), oder in der Weise, daſs der vordere Bogenrand gegen einen auf dem Rechen

verschiebbaren Anschlag mit entsprechender Stellung stöſst, der Auslegetisch aber

fest liegt. Da bei Satinirschnellpressen das Auslegen der satinirten Bogen fast

allgemein von Hand erfolgt, so kann bei diesen das Schichten der Bogen in der

angegebenen Weise auch von Hand erfolgen.

Anschlieſsend an diese Bogenzuführungen sei noch einer Papierzuführung einer

Rotationsdruckpresse von N. Billstein und J. F. Snediker in

Philadelphia gedacht (* D. R. P. Nr. 51120 vom 5. Juli 1889), welche ebenfalls

bemerkenswerthe Neuerungen zeigt. Die Maschine ist nicht zum Bedrucken von Bogen

eines Papierstoſses, sondern zum Bedrucken von Karten, Briefumschlägen und von

ähnlichen kleineren Drucksachen, sogen. Accidenzen, bei denen meist schnelle

Herstellung verlangt wird, bestimmt.

Die Maschine ist, wie Fig. 4 zeigt, eine Rotationspresse, und ist der Satzcylinder mit A und der Druckcylinder mit B bezeichnet. Letzterer ist sectorförmig gestaltet, um Raum für die

Anlegevorrichtung zu schaffen. Der Satzcylinder enthält dabei die Stereotypplatten

in radialer Richtung frei beweglich zwischen Vorsprüngen und eingestellten Knaggen

w, und dient diese Einrichtung dazu, die

Stereotypplatten W in ihrer unteren Lage (Fig. 4) mit der

Farbwalze k in Berührung zu bringen, während sie in der

oberen (Druck-)Lage etwas in den Cylinder A

zurückgetreten ist. Die Erfahrung hat ergeben, daſs das Gewicht der Schriftplatte

W einen hinreichenden Druck gegen die Färbwalze

ausübt, um sie vollständig mit Farbe zu versehen.

Die Anlegevorrichtung besteht aus einer Welle H mit (am

besten drei) Scheiben I, an denen als Greifer oder

Aufnehmer wirkende Radialarme i sitzen. Diese Welle

erhält mittels einer Kurbel der Satzcylinderwelle a,

einer Schaltvorrichtung q r s und eines gekerbten Rades

t ruckweise eine Vierteldrehung, wie aus Fig. 5 leicht

ersichtlich, so daſs bei jeder Umdrehung der Druckcylinder A

B eine der in die Arme i eingeschobenen und

von i dargebotenen Karten von den Cylindern erfaſst und

bedruckt wird. Der mit Schlitzen zum Durchtreten der Arme i Ersehene Anlegetisch F enthält zur

leichteren Anlage der Karten u. dgl. noch seitliche verstellbare

Führungsschienen.

Ferner sei hier noch der Anlege Vorrichtung von Th. R. Johnston in

London gedacht (* D. R. P. Nr. 50509 vom 10. Mai 1880), bei welcher der Bogen

von Fingern aus Walzenmasse abgehoben und dann hin und her bewegten Greifern

übergeben wird, die ihn dem Druckcylinder zuführen.

Weniger zahlreich sind, wie erwähnt, die Vorrichtungen zum Auslegen der bedruckten

Bogen, hauptsächlich wohl deshalb, weil hier den praktischen Bedürfnissen in

genügender Weise entsprochen ist. Auſser der weiterhin besprochenen Anordnung sei

hier noch auf die Constructionen der Firmen Faber und

Schleicher in Offenbach a. M. (D. R. P. Nr. 39800), Höhle und Spranger in München (D. R. P. Nr. 45990) und H. Jullien in Brüssel (D. R. P. Nr. 38819 und 43341)

hingewiesen. Auch die Tiegeldruckpressen werden neuerdings mehr und mehr mit

selbsthätigen Auslegevorrichtungen versehen.

Unter den Selbstauslegern für Schnellpressen ist wohl die Construction der Firma C. B. Cottrell und Sons in New York die

interessanteste.

Die Amerikaner sind ja überhaupt unermüdlich thätig im Ersinnen neuerer Werkzeuge und

Maschinen, eines Theils zu Folge ihrer natürlichen Begabung, andererseits zu Folge

der socialen Verhältnisse, indem der Amerikaner der theuereren Arbeitskräfte halber

mehr auf einen Ersatz der Menschenkraft durch Maschinenkraft bedacht sein muſs. Auch

im Druckereimaschinenbau macht sich ein derartiger Einfluſs auf unsere Industrie

bemerkbar, und sind ja bekanntlich eine Anzahl der heute in unseren Druckereien

allgemein benutzten Mechanismen amerikanischen Ursprunges, so der rechenartige

Selbstausleger, der Trichterfalzapparat, u.a. Auch der vorliegende Selbstausleger

gehört zu denjenigen Constructionen, bei denen vom gewöhnlichen Wege abgewichen

ist.

Völlig eigenthümlich ist indeſs diese Art der Bogenauslegung der genannten Firma

nicht, da Kettenausleger schon Anfang der 80er Jahre von Newsum, Wood und Dyson in Leeds gebaut worden sind.

Die Zweckmäſsigkeit dieser Bogenabführung wird ferner durch den Umstand dargethan,

daſs auch andere amerikanische Maschinenfabriken derartige Bogenausleger bauen.

Der Cottrell'sche Ausleger ist nicht wie bei Newsum unter dem Anlegetisch A, sondern wie Fig. 6 zeigt, über dem

Farbwerk mit Tischfärbung angeordnet (Papierzeitung).

Er besteht aus zwei neben einander herlaufenden endlosen Ketten H, welche von gebogenen Rahmen J gehalten und geführt werden. Letztere sind an ihren beiden Enden durch

Kappen K und K1 mit einander verbunden. In K sind zwei Kettenrollen auf Leitzapfen, in K1 solche auf einer Welle gelagert. Die

beiden Ketten H tragen an zwei, um die Hälfte der

ganzen Kettenlänge von einander entfernten Stellen je eine nicht drehbare Stange i, an welcher Doppelgreifer sitzen. Sobald der

Druckcylinder sich in seine Anfangsstellung gedreht hat, und seine nunmehr oben

befindlichen Greifer zu öffnen beginnt, ist auch schon eine der Greiferstangen zur

Stelle, um die frei werdende Vorderkante des bedruckten Bogens zu übernehmen und im

Fortschreiten den Druckbogen vom Cylinder völlig abzuziehen. Nach diesem Erfassen

der Bogen bewegen sich die Ketten so schnell, daſs der Bogen über dem Farbewerk B hinwegfliegt, ohne dasselbe zu berühren. Während

dieses Abziehens bleibt der Druckcylinder in Ruhe, bis der Bogen völlig abgezogen

ist, worauf ein neuer Bogen angelegt wird. Jede Greiferwelle des Auslegers befördert

ihren Druckbogen bis zum Tisch T, so daſs sich hier ein

regelrechtes Packet bildet, in welchem die frisch bedruckte Seite jedes Bogens nach

oben gerichtet ist, so daſs man den Druck bequem prüfen kann (vgl. * D. R. P. Nr.

33571).

Vortheilhaft bei dieser Auslegemethode erscheint, daſs die frisch bedruckte Seite des

Papiers nicht wie bei den alten Constructionen mit Walzen, Bändern oder

Auslegestäben u. dgl. in Berührung kommt, also auch nicht dadurch verschmiert werden

kann; bei beschränkten Raumverhältnissen wird es auch als Vorzug dieser Abführung

empfunden werden, daſs die damit versehene Maschine erheblich kürzer gebaut werden

kann. Endlich ist es angenehm, daſs der Raum unter dem Anlegetisch frei bleibt, die

Form also auch von hier aus zugänglich wird. Ferner hat man beim Wechsel der

Papierbogen nicht mehr nothig, Bänder oder Auslegestäbe seitlich zu verstellen.

Andererseits ist indeſs nicht zu verkennen, daſs schlecht erfaſste Bogen dem Farbwerk

gefährlich werden können, falls man nicht eine Schutzdecke über dem Farbwerk

anbringt, welche das Herabfallen von Papier verhütet.

Als eine Schutzdecke könnte beispielsweise ein ausgespanntes, aufwickelbares Tuch

dienen. Allerdings würde das die Zugänglichkeit des Farbwerks und die Beleuchtung

desselben empfindlich beeinträchtigen.

Während man bei Anwendung der gewöhnlichen Ausleger ein Kreismesser gegen die groſse

Bandtrommel stellen und so hier die Bogen längs schneiden konnte, ist man bei der

Cottrell'schen Auslegerart, wo eben jene Trommel

wegfällt, gezwungen, gleich auf dem Druckcylinder zu schneiden. Der betreffende

Apparat befindet sich unterhalb des Anlegetisches A

derart, daſs er den Doppelbogen theilt, ehe derselbe von den Greifern des Auslegers

gefaſst wird. Das rotirende Kreismesser darf natürlich nur so nahe an den

Druckcylinder C hinanreichen, daſs es den Ueberzug

gerade berührt, nicht aber in diesen einschneiden kann. Dem Kreismesser gegenüber

sitzt ferner an einer festen Stange eine feststehende Schneideplatte, d.h. ein

dünner Stahlstreifen, welcher flach unter den Vorderrand des Papierbogens geschoben

werden kann und einen schmalen Längsschlitz besitzt, in welchen die Schneide des

Kreismessers hineinreicht. In Verbindung mit einer Kante dieses Schlitzes schneidet

die Messerscheibe nach Art einer Schere. Die Schneideplatte liegt dicht am Cylinder,

und wenn dieser sich dreht, tritt der untere Rand dieser Platte in den Raum zwischen

Cylinder und Bogen ein und hebt letzteren sehr wenig von dem Cylinder ab, aber

hinlänglich, um das Papier gegen die Schneide der Messerscheide zu halten.

Wenn der scharfe Rand der Schneideplatte einmal unter den Papierrand eingeführt

worden ist, bleibt er dort, bis der ganze Bogen in zwei Theile geschnitten ist.

Damit aber die Platte jedesmal sicher unter das Papier greife, muſs der Rand

desselben an der betreffenden Stelle etwas von dem Ueberzug abgehoben sein. Dies

geschieht, indem man an der betreffenden Stelle kleine Stücke, etwa von Guttapercha,

auf den Ueberzug heftet, oder indem man den an der betreffenden Stelle befindlichen

Greifer zum Halten des Ueberzuges mit einem kleinen Vorsprung versieht, der den

Bogen dort etwas vom Ueberzug abhebt (vgl. * D. R. P. Nr. 32537).

C. B. Cottrell hat sich übrigens vor Jahren schon durch

eigenartige, zuweilen recht abenteuerliche Schnellpressenconstructionen bemerkbar

gemacht, so z.B. durch seine Luftpuffer-Buchdruckpresse. Bei Anwendung des

Mangelrechens zur Bewegung des Fundaments beseitigte er die an den Kehrpunkten gern

auftretenden Stöſse dadurch, daſs er an jedem Ende des Fundaments einen Cylinder

befestigte, der mit einem gegenüberstehenden Stulp-Kolben des Gestells Luft fing, so

daſs diese durch ihre Elasticität den Stoſs milderte. Da aber für verschieden groſse

Geschwindigkeit der Maschine auch der Grad der Compression der Luft geregelt werden

muſste, so scheute sich Cottrell nicht, auch noch einen

Centrifugalregulator an der Maschine anzubringen, welcher die Aufgabe hatte, mittels

eines Schiebers immer den Compressionsgrad selbsthätig einzustellen.

Zum Schlusse sei noch mit erwähnt, daſs man neuerdings auch die Arbeit des

selbsthätigen Rechenauslegers zu vervollkommnen bestrebt ist. Die fertig bedruckten

Bogen werden von demselben bekanntlich auf den Ablegetisch niedergelegt, bilden aber

hier keinen ordnungsmäſsig geschichteten Stoſs, sondern müssen noch zur Erzielung

eines solchen gerade gelegt werden. Man wendet deshalb selbsthätige Bogengerad-leger

auf dem Ablegetisch an, welche aus in Schlitzen des Tisches beweglichen Schiebern

bestehen, und welche beim Gang der Maschine jeden abgelegten Bogen auf dieselbe

Stelle wie den vorhergehenden schieben, so daſs ein geordneter Papierstoſs gebildet

wird, der ohne weitere Arbeit fortgenommen werden kann. Derartige Bogengeradleger

werden von Max Preusse in Berlin (* D. R. P. Nr. 45819

und 47566) und von Hermann Baumgart in Dresden (* D. R.

P. 49977) gebaut,

R. Knoke.

Tafeln