| Titel: | Schleif- und Riffelmaschinen für Mahlwalzen. |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 529 |

| Download: | XML |

Schleif- und Riffelmaschinen für

Mahlwalzen.

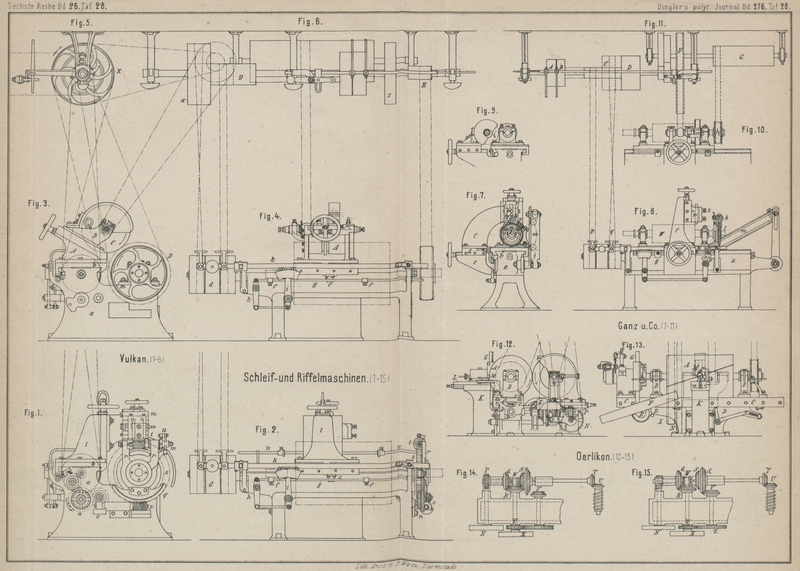

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 28.

Schleif- und Riffelmaschinen für Mahlwalzen.

Zur Herstellung und Instandhaltung der Hartguſs-Riffelwalzen für die Müllerei werden

Maschinen verwendet, deren Bauart sich in der Hauptsache einer Metallhobelmaschine

mehr nähert, als derjenigen einer Drehbank mit Leitspindelbetrieb.

Obwohl der Arbeitsvorgang beim Riffeln demjenigen des Gewindeschneidens entspricht,

so wird naturgemäſs wegen der groſsen Steilheit der Gewinderiffel der Hauptantrieb

auf die Leitspindel verlegt und von dieser die Drehbewegung des Werkstückes der

Riffelwalze abgeleitet. Weil aber bei wechselndem Walzendurchmesser auch die

Riffelzahl veränderlich ist, so folgt die Nothwendigkeit einer ausgebildeten

Theilvorrichtung.

Da nun in den meisten Fällen mit der Riffelhobelmaschine auch ein Schleifwerk

verbunden ist, so wird je nach Anordnung und Betriebsweise desselben sich die

Ausgestaltung der Maschine in erster Linie richten.

Das Haupterforderniſs für die richtige Arbeitsführung dieser, verbundenen Schleif-

und Riffelmaschinen liegt in der Herstellung einer zur Wellenachse der Walze genau

centrischen, geraden Cylindermantelfläche, in welche die nach steilen

Schraubengängen gewundenen Riffel von sägezahnartigem Querschnitte in gleicher

Theilung und in genauer Einschnittstiefe derart eingehobelt werden, daſs die

Genauigkeit des umhüllenden Cylindermantels durch Verschneidung einzelner

Riffelquerschnitte in keiner Weise beeinträchtigt werde.

Da aber die Achsenlage der Walze durch die auf der Maschine befindlichen Wellenlager

gegeben ist, so ist der Vortheil auch leicht ersichtlich, welcher die einmalige

Lagerung für beide Arbeitsvorgänge des Rundschleifens und Riffeins gewährt, obwohl

eine Trennung dieser Arbeiten und die Vertheilung auf zwei gesonderte Maschinen aus

Erhaltungsrücksichten und zur Schonung der feineren Mechanismen des Riffelwerkes

günstig wäre.

Deshalb werden in Fabriken, die in ausgedehnterem Maſse sich Hut dem Schleifen und

Riffeln von Walzen beschäftigen, gesonderte Maschinen für das Rundschleifen und

Riffeln verwendet, während die leisten für den Mühlenbetrieb bestimmten

Hilfsmaschinen mit Schleifund Riffelwerk zugleich versehen werden.

Bei diesen Doppelmaschinen ist das Schleifwerk entweder neben dem Riffelwerke oder

auf der entgegengesetzten Seite desselben angeordnet, oder es wird bei abgehobenem

Riffelwerke das Schleifwerk an dessen Stelle gesetzt.

Es werden ferner bei jenen Riffelmaschinen, bei denen die Drehbewegung der Walze

mittels Versatzräder von der Bewegungsschraube abgeleitet ist, vorzugsweise die Werkzeugschlitten längs

der ruhig gelagerten Walze bewegt, eine Anordnung, die bei entsprechender Bettlänge

die gleichzeitige Riffelung von zwei bezieh. auch drei Walzen gestattet.

Hingegen wird bei der zweiten Hauptgattung, bei welcher jene Drehbewegung der Walze

mittels schräg gestellter Führungsschienen hervorgebracht wird, der Tischschlitten

mit der darauf gelegten Walze gegen das feststehende Werkzeug in Hubbewegung

versetzt. Gewöhnlich ist nur ein Hobelstahl im Eingriff, welcher zur leichteren

Beobachtung der Schnittwirkung an die obere Scheitelstelle der Walze angelegt wird,

während die gleichzeitige Verwendung von mehreren Riffelstählen an einer Walze

selten versucht ist.

Die Hubbewegung der Schlitten wird nach Hobelmaschinenart mit beschleunigtem

Rücklaufe und mittels Schraubenspindelbetrieb durchgeführt. Zur Bethätigung der

Bewegungsspindel werden entweder stark übersetzende Stirnrädersätze, meistens aber

Schneckentriebwerke eingeschaltet, wobei zur Umkehrung bei einfachem Riemen

Wendetriebwerke, beim Doppelriemenbetriebe die Riemenverschiebung Verwendung

findet.

Die zur Erzeugung gewundener Riffelfurchen erforderliche Walzendrehung kann, wie

bereits vorher erwähnt, von der Bewegungsspindel mittels zwischengeschaltener

Versatzräderwerke abgeleitet werden, oder es wird diese Drehung unmittelbar vom

Schlittenhube abhängig gemacht, indem ein zur Schlittenbahn schräg liegendes

Führungslineal in loth- oder wagerechter Ebene festgelegt, welches eine am Schlitten

entsprechend quergeführte Zahnstange verschiebt, wodurch ein mit dem äuſseren

Hülsenrohre der Theilvorrichtung verbundenes Zahnradsegment und damit die

eingespannte Riffelwalze in schwingende Drehung versetzt wird.

Auf dem in das Auſsenrohr eingeschobenen Innenrohr steckt fliegend das Schneckenrad,

dessen Schneckenlager am Auſsenrohre aufgekeilt ist, so daſs hierdurch eine

verstellbare Kuppelung beider Rohrhülsen entsteht. Da ferner im Auſsenbund der

inneren Rohrhülse die Einspannvorrichtung für die Walzenwelle vorgesehen ist, so

kann hierdurch bei einer Drehung der Schneckenwelle jene Relativ Verdrehung der

Walze gegen das Radsegment hervorgebracht werden, welche die Riffeltheilung

bedingt.

Um aber die gewünschten Riffelzahlen zu erhalten, werden Sperrräder oder Schlitzräder

von verschiedener Zähnezahl auf die Schneckenwelle gesteckt und diese nach jeder

Hubvollendung des Schlittens entsprechend selbsthätig geschaltet.

Zur Schonung der Schneide wird im Rücklaufe des Schlittens das Werkzeug aus der

Schnittfurche gehoben, was auch selbsthätig bewirkt wird.

Der Betrieb zweier in einer Maschine verbundener selbständiger Werke mit so sehr

verschiedenen Arbeitsgeschwindigkeiten erfordert auch zwei von einander abhängige

Deckenvorgelege, bei welchen die Verwendung einer dem Schlittenhube (650mm) entsprechend breite Trommel unvermeidlich ist.

Wird ferner während des Schleifens eine gleiche Vor- und Rücklaufbewegung des

Schlittens verlangt, so sind umständliche Verschiebungen von Riemenscheiben auf der

Deckenwelle schwer zu umgehen, sofern nicht im Baue des Maschinentriebwerkes die

Mittel zur Einleitung eines Geschwindigkeitswechsels besonders vorgesehen sind.

Die mittleren Umlaufszahlen und Geschwindigkeiten bei einer Schleifund Riffelmaschine

mit unmittelbarem Schraubenspindelbetriebe sind folgende: erste Deckenvorgelege

welle n = 140 bis 150 in der Minute, zweite Vorgelege

welle an der Decke für die Walzendrehung, nur während des Schleifens im Betriebe,

n1 = 65 und 35, die

gleichen Umlaufszahlen erhält auch die Walze.

Die Schraubenspindel für den Schlittenbetrieb macht 47 bis 50 minutliche Umläufe bei

Schleifen und Riffeln, während der Rücklauf hub beim Hobeln 140 bis 150 Umläufe

erheischt.

Das Schleifrad von 300 bis 350mm Durchmesser bei 40

bis 50mm Breite erhält 1470 bis 1500 minutliche

Umdrehungen, was einer Arbeitsgeschwindigkeit von 23 bis 27m in der Secunde entspricht, während beim

Riffelhobeln Arbeitsgeschwindigkeiten von 10 bis 15mm/Sec. eingehalten werden.

Schleif- und Riffelmaschine

von „Vulkan“ in Chemnitz (Fig. 1 bis 6

Taf. 28).

Die in stellbaren Lagern eingelegte Riffelwalze kann nur um ihre Achse schwingen

bezieh. kreisen, während der Werkzeugschlitten b

auf der parallel liegenden Wange a mittels einer

Schraubenspindel c dadurch in Hubbewegung versetzt

wird, daſs die Betriebsriemen abwechselnd auf die mittlere Triebscheibe d verlegt werden. Die Umkehrung der

Schlittenbewegung wird vermöge des Stellzeuges in der Weise durchgeführt, daſs

ein Anschlag e am Schlittenfuſse an die Klötzchen

f der Hebelstange g am Hubende trifft, wodurch mittels der übersetzenden Hebelverbindung

h, i und eines am Ausschlaggewichte

befindlichen Zahnkranzsegmentes die Riemengabelschiene k verschoben wird.

Auf der Schlittenplatte b ist ein Bock l (Fig. 1 und 2)

aufgeschraubt, an dessen lothrechter Wange ein kleiner Kreuzsupport m stellbar ist, welcher das Stichelgehäuse

enthält.

Von der Bewegungsspindel c wird mittels Versatzräder

n ein doppeltes Schneckentriebwerk o, p bethätigt,

wodurch ein mit dem Gabellager r verschraubtes

Radsegment q in schwingende Drehung versetzt wird.

Auf das freie Wellenende der Walze ist das Theilrad s gekeilt,

während sich auf dem Nabenrande desselben das Gabellager r frei dreht.

Die Kuppelung zwischen r und s wird durch die Schnecke t vermittelt,

auf dessen äuſserem Spindelende das entsprechend ausgewählte Schaltrad u sitzt, welches durch die Anschlagstange v und den Sperrhakenhebel w geschaltet wird, wodurch nach jedem Doppelhube die der

Riffeltheilung zukommende Relativverdrehung der Walze gegen das Gabellager r bewirkt wird.

Zum Betriebe des Riffelwerkes dient die am Deckenvorgelege (Fig. 5 und 6)

befindliche groſse Scheibe x für den Rücklauf des

Schlittens, während die kleinere y für den

Arbeitsgang bestimmt ist.

Weil während des Schleifvorganges dem Schlitten gleiche Geschwindigkeit im Vor-

und Rücklaufe ertheilt wird, so müssen beide Scheiben (x, y) auf deren Welle nach links verschoben und ein Riemen verkürzt

werden. Mit der Riemenscheibe z wird ferner das

zweite Vorgelege getrieben, dessen breite Trommel zur Bethätigung des

Schleifrades dient.

Das Schleifwerk (Fig. 3 und 4) ist aus einem

Winkelschlitten A und einem Lagerschlitten B für das Schleifrad C

zusammengesetzt, welches an Stelle des Riffelsupportes auf die Schlittenplatte

b geschraubt wird, während an das Ende der

Walzenwelle eine Riemenscheibe D gekeilt ist,

welche von der Scheibe E (Fig. 6) betrieben

wird.

Da dem Riffeln das Randschleifen vorangeht, so wird nach beendeter Schleifarbeit

die Scheibe D abgenommen und dafür die

Theilvorrichtung (Fig. 1)

aufgesetzt.

Nur bei feingeriffelten Walzen müssen die alten Riffeln vollständig glatt

weggeschliffen werden, während bei grober Theilung ein Abschleifen der oberen

Riffelschneiden genügt.

Schleif- und Riffelmaschine

von Ganz und Co. in Buda-Pest.

Die für Hartguſswalzen bis 300mm Durchmesser

und 650mm Länge bemessene Maschine ist in Fig. 7 bis

11

Taf. 28 dargestellt.

An die Wange a ist ein Tischwinkel c angegossen, auf welchem ein kleiner Schlitten d stellbar gleitet. Auf diesem wird entweder der

Supportarm f (Fig. 7) mit dem

Stahlhalterschlitten r, s oder das Schleifwerk l1, i1 (Fig. 9)

aufgeschraubt.

Während des Riffelhobelns wird auf dem Walzenzapfen eine der vorbeschriebenen

ähnliche Theilvorrichtung h, l, v aufgesteckt,

während die Schwingung dieser Vorrichtung dadurch hervorgerufen wird, daſs ein

am Gabellager h vorgesehener Arm eine Kugel i trägt, welche in die schräg gestellte

Parallelschiene m einsetzt.

Da nun die Walze W mit der eben erwähnten

Theilvorrichtung sich mit dem Tischschlitten b

gegen das feststehende Werkzeug sowohl, als auch gegen die schräge Linealführung

verschiebt, so wird in Folge der gleichzeitig erfolgenden Drehung der Walze

eine gewundene Riffelfurche entstehen.

Der beschleunigte Rücklauf des Tischschlittens ist nur durch Verlegung der

Riemenscheibe D (Fig. 11) in die Lage

C zu ermöglichen, während das Schleifrad i1 vom ersten

Vorgelege durch F betrieben wird, so daſs die am

Nebenvorgelege befindliche Trommel G nur die

Kreisung der rund zu schleifenden Walze besorgt, wozu der langsam laufende

Riemen auf die Bordscheibe h1 (Fig. 10) gelegt wird.

Die Umkehrung der Schlittenbewegung wird nach bekannter Art mittels Knaggen g und Hebel werke, welche die Riemengabelschiene

und dadurch die Betriebsriemen p, q (Fig. 8)

verlegen, bewirkt.

Schleif- und Riffelmaschine

der Maschinenfabrik Oerlikon bei Zürich (Fig. 12

bis 15

Taf. 28).

Um den Wechsel der Schlittengeschwindigkeit ohne die umständliche Verlegung der

Riemenscheiben am Deckenvorgelege zu erhalten, ist bei der obgenannten Maschine

eine Ausschaltung im Wendegetriebwerke vorgesehen.

Nach Industries, 1889 Bd. 7 * S. 341, liegt das

Schleifwerk auf der einen und das Riffelwerk auf der anderen Seite des

Schlittenbettes auf kurzen Querwangen verschiebbar angeordnet, so daſs dadurch

das Gesammtbett im Grundriſs eine Kreuzform erhält. Auf dem die Führungswange

weit überragenden langen Schlittentische C (Fig. 12

und 13)

ist die Riffelwalze A mit den Lagern B und der Theil- und Drehvorrichtung aufgesetzt,

während das Leitlineal F an einem seitlichen

Ansätze E des Bettes D

mittels Kreisschlitzschrauben angestellt wird. In F

greift mittels eines Gleitbockes die lothrecht geführte Zahnstange G ein, welche bei eintretender Hubbewegung des

Schlittentisches C die Walze A vermöge eines Zahnbogens abwechselnd in Rechts-

und Linksdrehung nach Maſsgabe der jeweiligen Schräglage des Leitlineals

bringt.

Durch diese Verdrehung des Zahnbogens wird auch das auf derselben Hülse, jedoch

an der Auſsenseite des Stützlagers gekeilte Gabellager in Schwingung versetzt,

wodurch das an dem Sperrhaken des stellbaren Böckchens H treffende Sperrrad verdreht und hiermit vermöge Winkelräder die

Schnecke und das auf der inneren Hülse gekeilte Theilrad gesteuert wird. Am

Innenbord dieser inneren Hülse befindet sich die Einspannvorrichtung für den

Walzenzapfen, sowie zur Erleichterung der Riffeleintheilung der Maschine ein

zweites Theilrad beigegeben ist.

Der auf der erhöhten Querwange K verschiebbare

Schlitten trägt das Schneidstahlgehäuse, welches eine Schiebereinrichtung

besitzt, mit welcher das Zurückstellen des Schneidstahles während des

Rücklaufhubes selbsthätig ermöglicht wird, wozu das am Schlittentische

angebrachte Böckchen mit der stellbaren Anschlagleiste, sowie eine ebensolche am

Stützlager der Theilvorrichtung dienen.

In dem Bettgehäuse, auf welchem das Schleifradlager gleitet, ist das in Fig. 14

und 15

dargestellte Triebwerk für die im Schlittenbett befindliche Treibspindel U angeordnet.

Beim Rundschleifen wird der Betriebsriemen auf die Scheibe N (Fig. 12 und 14)

gelegt, welcher vermöge eines Schneckentriebwerkes O,

P das mit dem Schneckrade P verbundene

Winkelrad Q, welches lose auf der durchgehenden

Welle läuft, treibt. Durch das Zwischenrad B wird

das Winkelrad S, und durch Eingriff der

Verschiebungsmuffe W das Winkelrad T im Rechts- oder Linksgange bethätigt. Die

Verstellung der mittels Federkeiles mit der Triebwelle T verbundenen Zahnkuppelungsmuffe W

erfolgt durch Anschlagknaggen des Tischschlittens, welche auf den Winkelhebel

(Fig.

13) wirken.

Indem die an der Theilvorrichtung vorgesehenen Einspannschrauben für die

Walzenwelle gelöst bleiben, wird am entgegengesetzten Wellenende die von der

Deckentrommel bethätigte Riemenscheibe für das Rundlaufen der Walze aufgekeilt

oder aufgeschraubt.

Hingegen wird während des Riffelhobelns derselbe Betriebsriemen, der die Scheibe

N trieb, auf die Scheibe X (Fig. 15) gelegt, das

Schneckenrad P von dem Hülsenrade Q abgeschoben und das Winkelrad S zurückgestellt. Dieses Rad S ist mit dem gröſseren Rade S1 verbunden, beide

aber auf die Zahnhülse gekeilt, welche auf der Trieb welle T lose geht.

Der Betrieb wird nun in der Weise durchgeführt, daſs im Arbeitsgange des

Schlittens die Kuppelungsmuffe W nach rechts an

diese Zahnhülse gestellt wird, so daſs der Riemen X

durch Vermittelung der ins Langsame übersetzenden Räderwerke Y, Z und V, S1 die Radwelle T in

langsamer Gangart bethätigt, während im Rücklaufe des Schlittentisches diese

Bewegung durch den Eingriff der Räder R, Q bei

linksseitig eingerückter Muffe unmittelbar von der Riemenscheibe X bewerkstelligt wird.

Hoerde's Schleif- und

Riffelmaschine (Fig. 16).

An jeder Seite der geraden Wange ist je ein Winkelsupport angeschraubt, auf

welchem der Riffelstahlträger bezieh. das Schleifradlager verschiebbar ruhen,

während der Tischschlitten mit den Walzenlagern von einer Schraubenspindel

getrieben wird, die in der Längsachse der Wange durchgelegt ist.

Das an der Stirnseite der Wange befindliche Triebwerk derselben besteht aus zwei

parallelen Querwellen, die in einem gewissen Abstande von einander abliegen, und

an ihren einseitigen Verlängerungen je eine feste Doppelscheibe tragen, deren

Durchmesser derart bemessen sind, daſs sie die Scheiben am Deckenvorgelege

ergänzen und dadurch gleiche Riemenspannung gewähren.

Da ferner je eine Scheibe dieser beiden Triebwellen sich gleichen, so folgt daraus die

Leichtigkeit, mit welcher eine gleich groſse Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit

beim Rundschleifen mittels einfacher Riemenverlegung erhalten werden kann,

während ohne Weiteres der gewünschte Unterschied in der Schlittengeschwindigkeit

beim Riffeln durch entsprechende Wahl der Scheibendurchmesser zu erzielen

ist.

Fig. 16., Bd. 276, S. 535

Jede Querwelle treibt ein gesondertes Schnecken trieb werk, deren lose umlaufende

Schneckenräder vermöge einer zwischen denselben eingelegten Zahnkuppelungsmuffe

abwechselnd die Bewegungsspindel bethätigen.

Am anderen freien Ende der Bewegungsspindel wird ein Stirnrad aufgesteckt,

welches durch Hilfe von Versatzrädern eine zweite Schraubenspindel an der

Wangenlängsseite treibt, welcher die Rolle einer langen Schnecke zufällt und die

frei durch eine Aussparung des Supportwinkels geführt ist.

Da diese Spindel die Drehvorrichtung des wandernden Tischschlittens mittels eines

doppelten Schneckentriebwerkes in Thätigkeit setzt, so ist an derselben nur so

viel Gewinde angeschnitten, als es durch den Tischhub bedingt ist.

Die Schaltung zur Erzielung der Riffeltheilung wird durch ein auf der

Schneckenspindel sitzendes Theilrad besorgt, welches an das erste Schneckenrad

durch einen in dessen Randbord eingelegten Zahn gekuppelt wird.

Wird dieser durch einen Anschlag ausgelöst, der Schlitten aber weiterbewegt, so

wird bei dieser Weiterbewegung eine Relativverdrehung zwischen Schneckenrad und

Schaltrad eintreten, die sich nach der Theilung des letzteren richtet.

Schleif- und Riffelmaschine

von Escher, Wyſs und Co. (Fig. 17).

Um gleichzeitig eine Walze schleifen und eine riffeln zu können, ist diese die

Modellnummer 13 führende Maschine bestimmt. Während die Walzen sich in

festgelegten Lagern drehen oder schwingen können, bewegen sich beide

Supportwinkel gleichzeitig durch den Betrieb einer gemeinschaftlichen

Leitspindel an Seitenleisten der Wange. Wie aus dem Schaubilde Fig. 17 leicht ersichtlich, liegt zwischen den

zwei ungleich groſsen und gegensätzlich umlaufenden Betriebsriemenscheiben, die

lose auf der Spindelverlängerung kreisen, die gezähnte Kuppelungsmuffe, welche

durch eine längsseitsliegende Anschlagstange verschoben wird.

Fig. 17., Bd. 276, S. 536

Werden beide Walzenwellen durch ein Zwischenglied fest verkuppelt und das

Schleifwerk durch einen Riffelsupport ersetzt, so können auf einer solchen

Maschine ganz wohl zwei Walzen gleichzeitig geriffelt werden.

Die Dreh- und Schaltvorrichtung dürfte aus dem Vorhergehenden als bereits erklärt

anzusehen sein.

Riedinger's Riffelmaschine

(Fig. 18).

Fig. 18., Bd. 276, S. 536

Die Bahn für den Werkzeugschlitten liegt auf der Wangenoberseite, und während der

Lagerwinkel mit der Theil- und Drehvorrichtung auf die Hinterseite der Wange

fest verlegt ist, kann auf derselben Seite das zweite Stützlager der

jeweiligen Walzenlänge angepaſst werden. Der Betrieb des Schlittens erfolgt nach

Hobelmaschinenart mit Schraubenspindel, an deren Ende Winkelräder die Bewegung

auf die Drehvorrichtung abzweigen.

Turner's

Riffelmaschine.

Bemerkenswerth ist diese Maschine (Englisches Patent Nr. 7983 vom Jahre 1884) nur

insofern, daſs für jede Walze drei Riffelstähle vorgesehen sind, die an einem

festen Brückenbogen angeordnet gleichzeitig zur Wirkung gelangen, während die am

Schlitten tische gelagerte Walze sich drehend gegen die Schneidstähle

bewegt.

Philippot, Schneider und Jaquet in Straſsburg haben

die Zahl der gleichzeitig wirkenden Riffelstähle in ihren Maschinen beträchtlich

vergröſsert (D. R. P. Nr. 26230).

Riedinger's

Walzenschleifmaschine (Fig. 19).

Bei dieser Schleifmaschine ist eine Trommel am Decken Vorgelege dadurch

überflüssig gemacht, daſs die Walzendrehung vermöge eines Räderwerkes

hervorgebracht wird, welches mit dem Schlittentische wandert und von einer

langen Keilnuthwelle betrieben ist, über welche sich das Getriebe desselben

schiebt.

Fig. 19., Bd. 276, S. 537

Von dieser Welle aus wird aber auch durch ein als Wendegetriebe wirkendes

Räderwerk die an der Tischunterseite lagernde Spindel bethätigt, welche in einer

am Bette feststehenden Mutter einsetzt.

Das auf einer Querwange und in einem Lagerschlitten laufende Schleifrad wird

selbstverständlich unmittelbar vom Deckenvorgelege betrieben.Ueber Walzenriffelmaschinen vgl. Oerlikon, 1881 240 * 93. v. Hößle, 1882 243 * 374. Oerlikon 455. E. Pfaff, 1882 244 * 22. Sondermann

und Stier, 1884 253 * 19 und Philippot u.s.w., 1884 253 * 20.

Pr.

Tafeln