| Titel: | Schnelllaufende Motoren mit Dampfbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 538 |

| Download: | XML |

Schnelllaufende Motoren mit

Dampfbetrieb.

(Fortsetzung des Berichtes S. 337 d.

Bd.)

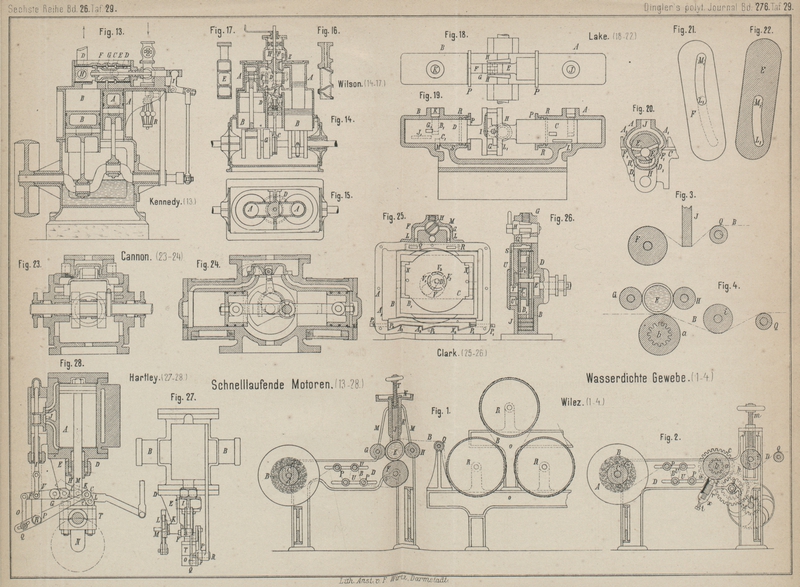

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

Schnelllaufende Motoren mit Dampfbetrieb.

Eine viercylindrige schnelllaufende Dampfmaschine von W.

Wilson in Lowestoft, bei welcher die zwei, aus je einem Hoch- und darunter

liegendem Niederdruckcylinder gebildeten Cylinderseiten abwechselnd arbeiten,

beschreibt Industries 1890 * S. 238.

Die in Fig. 14

bis 17 Taf.

29 dargestellte Maschine besteht aus zwei in der Mitte zusammengeschraubten gleichen

Guſsstücken, welche die beiden Hochdruckcylinder A,

zwei Niederdruckcylinder B und den zwischen gelegenen

kreisförmigen Schieberkasten D in sich einschlieſsen.

In dem letzteren bewegt sich der mit einer Führung und zwei umlaufenden vorstehenden

Gleitflächen von Y-Form versehene Schieber E, deren eine, obere Fläche den Ein- und Austritt des

Hochdruckdampfes, die untere die Dampfvertheilung in den Niederdruckcylindern

regelt.

Der Schieber erhält seine Bewegung von dem auf der Kurbelwelle frei drehenden

Excenter C, welches von einem Regulator G nach Hartnell und

Guthrie's Patent (1873 207 * S. 447) beeinfluſst

wird; die Verbindung mit der Excenterstange ist derart, daſs der Schieber durch

einen auf seiner durchgehenden Stange befestigten, auſsen liegenden Hebel leicht

gedreht werden kann, wenn die Maschine umgesteuert werden soll, und zwar genügt

hierzu eine halbe Umdrehung des Schiebers, so daſs seine breiteren Gleitflächen mit

den Schieberflächen der gegenüberliegenden Cylinderseite in Berührung kommen.

Der Dampf gelangt durch das Einströmrohr F in eine

Erweiterung H des Schieberkastens und dann je nach der

Lage des Schiebers auf die obere Fläche eines der beiden Hochdruckkolben;

gleichzeitig tritt auch der beim Aufgange des anderen Hochdruckkolbens durch die

Schieberaushöhlung in den Zwischenraum J entweichende

Dampf über den mit dem ersteren Hochdruckkolben zusammengegossenen

Niederdruckkolben, so daſs nun beide Kolbenflächen der einen Cylinderseite von oben

Arbeitsdampf erhalten.

Nach vollbrachter Arbeit im Niederdruckcylinder geht der Dampf beim darauffolgenden

Auf hübe der genannten Kolben durch das Rohr D in die

Atmosphäre.

Bei der mit groſser Geschwindigkeit laufenden Dampfmaschine von H. Lake in London regelt der Kolben gleichzeitig auch

die Dampfvertheilung.

Nach den, Industries 1889 S. 47 entnommenen Abbildungen

Fig. 18

bis 20 Taf.

29 besteht diese Maschine aus zwei, mit ihren offenen Enden einander

gegenüberliegenden Cylindern A und B, deren Kolben in ihrer Längsdimension etwas gröſser

gehalten sind, als der Hub beträgt, und welche durch die beiden Parallelführungen

E und F mit einander

verbunden sind. Zwischen

diesen Führungen gleitet das den Kurbelzapfen I

umfassende Lager G auf und nieder, so daſs die Kurbel

E in eine rotirende Bewegung kommt.

Die Dampfeinströmöffnungen J bezieh. K sind von den geschlossenen Enden beider Cylinder um

einen etwas gröſseren Betrag als der Kolbenhub entfernt und theilen sich, wie Fig. 20 Taf.

29 zeigt, in je zwei in die Cylinder mündende Kanäle A1 bezieh. B1, während

die Ausströmung des Dampfes durch die im unteren Theile der Cylinder liegenden

Kanäle D1 bezieh. C1 erfolgt.

Die Kolben sind der Länge nach mit einer an ihren hinteren Enden offenen Bohrung

versehen, von welcher seitlich bezieh. unten die mit den Ein- und Ausströmkanälen

A1 bezieh. D1 in Verbindung

tretenden Kanäle F1

bezieh. G1 und E1 bezieh. J1 ausmünden.

Die zum Zwecke der Dampfvertheilung nöthige Drehbewegung des Kolbens wird diesem

durch einen besonderen, den groſsen Geschwindigkeiten angepaſsten Mechanismus

mitgetheilt, indem die Führungen E und F mit entsprechend geformten Aussparungen (Fig. 21 und

22 Taf.

29) versehen sind, in welche am Kurbellager angebrachte Daumen L1

M1 auf und nieder

gleiten.

Befindet sich die Kurbel in der höchsten Stellung, so liegt der untere Daumen L1 in seiner Mittellage

(Fig.

21), während der obere Daumen M1 seine höchste Stellung erreicht hat und die

Führung nun in ihrer äuſsersten Linkslage steht; geht die Kurbel in die eine

Todtepunktlage, so bewegen sich beide Daumen in den bezüglichen Aussparungen nach

unten, bis beim Erreichen derselben die Führungen senkrecht stehen, und setzt die

Kurbel ihre Bewegung fort, so gleiten die Daumen noch weiter nach abwärts, bis bei

der tiefsten Kurbelstellung der Daumen M1 (Fig. 22) in die mittlere,

der Daumen L1 in seine

tiefste Stellung und die Führung in ihre äuſserste Rechtslage gekommen ist.

Eine schnelllaufende Dampfmaschine von Cannon mit

ebenfalls zwei gegenüberliegenden einfach wirkenden Cylindern, welche von der Carlton Maschinenbaugesellschaft in London gebaut wird,

beschreibt Industries 1888 * S. 324.

Wie die der genannten Zeitschrift entnommenen Abbildungen Fig. 23 und 24 Taf. 29

erkennen lassen, bethätigen kurze, mit den auf einer Seite offenen Kolben direkt

verbundene Stangen die inmitten der beiden Cylinder liegende gekröpfte Welle, deren

Kurbelarme mit ihren rückwärtigen Verlängerungen als Gegengewichte dienen.

Die Dampfvertheilung regelt ein gewöhnlicher Muschelschieber, der durch einen, um

zwei Zapfen schwingenden Hebel mitgenommen wird, indem dessen oberes Ende in der

Schieberaushöhlung mittels Bolzen befestigt ist, während das untere Ende eine Gabel

bildet, welche über das zwischen Kurbel und dem einen Lager sitzende Excenter

greift.

Der Dampf tritt, wie nebenstehende Abbildung erkennen läſst, durch ein auf dem

Schieberkastendeckel sitzendes und mit dem darüber stehenden Kugelregulator direkt

verbundenes Drosselventil in die Cylinder und entweicht nach vollbrachter Arbeit im

unteren Theile der Maschine.

Eine Oelpumpe drückt continuirlich das erforderliche Schmieröl in das

Dampfeingangsrohr, wo es vom Dampfe mitgerissen und nach den Cylindern bezieh. den

arbeitenden Theilen gebracht wird.

Textabbildung Bd. 276, S. 540

Bei der Dampfmaschine von A. M. Clark in London arbeiten

zwei in einander liegende viereckige Kolben auf den Zapfen einer Kurbel und es

zeigen die Industries 1889 S. 434 entnommenen

Abbildungen Fig.

25 und 26 Taf. 29 eine vordere Ansicht mit abgenommenem Deckel, sowie einen

mittleren Querschnitt dieser Maschine.

Der in dem rechteckigen Gehäuse A eingeschlossene

äuſsere Kolben B macht eine hin und her gehende, der

innerhalb desselben liegende, mit dem Kurbelzapfen D

verbundene Kolben C dagegen eine auf und nieder gehende

Bewegung.

In dem Hahngehäuse G läſst sich je nach der Stellung des

Hahnes H eine Verbindung zwischen Kanal F und dem Einströmrohr, oder zwischen Kanal M und dem Ausgangsrohr I'

herstellen.

Der Kanal F steht mit Q und

S und die kleine runde Oeffnung T mit einer der vier Seiten des Gehäuses A, sowie abwechselnd mit einer der vier im Kolben C angebrachten ringförmigen Oeffnungen V, V1, V2, V3, sowie durch U und R noch mit dem

Ausströmkanal M in Verbindung. Der in den Kanal F tretende Dampf geht durch Q,

S und T in den Deckel und durch den inneren

Kolben C an das eine Ende A1 des Gehäuses, schiebt dabei den Kolben

B nach rechts, wobei der innere Kolben C nach oben gleitet und der vorher wirksam gewesene

Dampf durch eine der verschiedenen Oeffnungen im Kolben C nach V1 und

von da in den Ausgangskanal M entweicht; gleichzeitig

kann auch wieder frischer Dampf in den vorderen Theil des Gehäuses gelangen.

Behufs Umsteuerung der Maschine hat man nur nöthig, den Hahn H so zu drehen, daſs der frische Dampf in den Ausgangskanal M eintritt und damit der Kolben B in seinem Gehäuse dampfdicht arbeitet, sind auſser dem eingelegten

Stücke P noch Metallbänder am Kolben angebracht, welche

durch den hinter ihnen drückenden Dampf fest gegen die Wandungen des Gehäuses

gepreſst werden.

Zu den schnellgehenden Motoren gehört auch die Industries 1887 * S. 285 beschriebene oscillirende Dampfmaschine von J. W. Hartley in Stoke-on-Trent, deren Steuerung

veränderliche Expansionen, sowie Umsteuerung der Maschine ohne Anordnung der

gewöhnlich benützten Ex-Genter gestattet.

In Fig. 27 und

28 Taf.

29 stellt A den um die Zapfen B schwingenden Cylinder dieser Maschine dar, auf dessen unterem Deckel D ein Arm E befestigt ist,

welcher einem Hebel F als Stütz- und Drehpunkt dient,

der bei V mit einer den Schieber J bewegenden Stange I

verbunden ist.

An F ist ferner ein Zapfen G angebracht, um den sich ein zweiarmiger Hebel H dreht, dessen eines Ende einen Schuh K

trägt, der auf einem gebogenen und verstellbaren Coulissenstück L bei dem Schwingen des Cylinders gleitet.

Statt des Schuhes K und des Coulissenstückes kann man

auch wie gewöhnlich einen Stein mit Coulisse anwenden.

Das Coulissenstück ist um einen Zapfen M drehbar, der in

zweckmäſsiger Weise mit dem feststehenden Theile der Maschine verbunden ist und in

der Mittellinie zwischen dem Drehzapfen B und der

Kurbelwelle N liegt.

Wenn L sich in der mittleren Stellung befindet, so liegt

der Krümmungsmittelpunkt desselben in der Drehungsachse von B und in Folge dessen wird bei den Schwingungen des Cylinders auf den

Schuh K und den Schieber J

keine Bewegung übertragen; dreht man dagegen das Coulissenstück L um seinen Mittelpunkt M,

der beabsichtigten Bewegungsrichtung der Maschine entsprechend, so wird durch den

Hebel H bei den Schwingungen des Cylinders der Schieber

J in Bewegung versetzt, was wiederum eine Drehung

der Maschine in dem beabsichtigten Sinne bewirkt.

Soll die Maschine in entgegengesetzter Richtung laufen, so muſs man L in die entgegengesetzte Lage bringen.

Bei dieser beschriebenen Anordnung wird jedoch auf den Schuh K und damit auf den Schieber J keine Bewegung

übertragen, wenn die Kurbelwelle durch die todten Punkte geht; es kann deshalb auch

keine Ueberlappung und Voreilung des Schiebers verwendet werden – die so

construirten Maschinen können nicht mit Expansion arbeiten.

Um dieses dennoch zu ermöglichen, ist das äuſserste Ende des Hebels F mit einer Stange O

verbunden, deren anderes Ende durch einen Zapfen Q mit

dem zweiarmigen Hebel P in Verbindung steht; dieser

schwingt um einen fest mit dem Schieberkasten oder dem Cylinder verbundenen Zapfen

R und ist mit seinem anderen Ende

zweckentsprechend, etwa durch ein kurzes Glied C an der

Kolbenstange oder dem Kreuzkopf T befestigt.

Der Hebel P schwingt der Bewegung des Kreuzkopfes

entgegen- gesetzt hin

und her und wirkt durch seine Verbindungen derartig auf den Hebel H, daſs sich derselbe um den Schuh K dreht und diese Bewegung auf den Schieber

überträgt.

Die Verhältnisse der Hebel sind so gewählt, daſs P den

Schieber bei jedem Hube um ein bestimmtes Stück bewegt, welches gleich ist der Summe

der Ueberlappung und Voreilung desselben; dieser Betrag ist constant und unabhängig

von der Stellung des Coulissenstückes L.

Durch Drehung von L kann man den Expansionsgrad der

Maschine regeln, indem durch diese Drehung der Schieber J den Dampf früher oder später abschlieſst.

In dem mit der Stange O verbundenen Ende des Hebels P ist ein länglicher Schlitz angebracht, in welchem der

Zapfen Q festgeschraubt ist; entfernt man denselben

mehr von dem Zapfen R, so vergröſsert man dadurch die

Wirkung des Hebels P. Der Zweck des Schlitzes ist, die

Wirkung des etwa durch Abschleiſsung eintretenden todten Ganges durch Verstellung

des Zapfens Q aufzuheben.

Statt des Hebels P läſst sich auch eine Gegenkurbel

anwenden.

Tafeln