| Titel: | Wasserdichtmachen von Geweben. |

| Fundstelle: | Band 276, Jahrgang 1890, S. 556 |

| Download: | XML |

Wasserdichtmachen von Geweben.

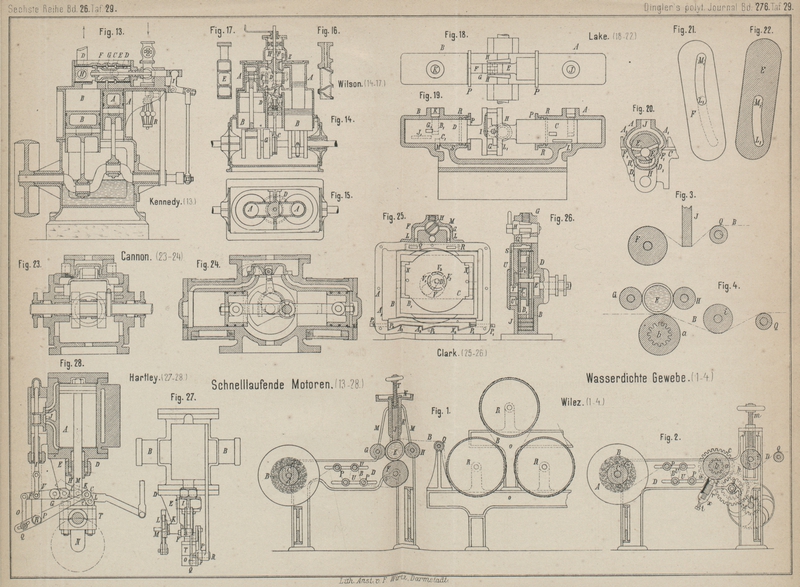

Mit Abbildungen auf Tafel

29.

Wasserdichtmachen von Geweben.

Die Appreturmittel, welche die Gewebe wasserdicht oder wasserabstoſsend machen

sollen, kommen nicht, wie gewöhnlich, in aufgelöstem Zustande in Anwendung, sondern

in fester Form und werden dadurch auf den Stoff aufgetragen, daſs dieser an einem

aus dem in Frage kommenden Appreturmittel gebildeten Körper (Platte, Cylinder

u.s.w.) vorbeigeführt und hierauf einer Temperatur ausgesetzt wird, welche höher ist

als der Schmelzpunkt des Appreturmittels. Es können somit zu diesem Verfahren alle

wasserabstoſsenden Stoffe, die in fester und geeigneter Form hergestellt werden

können, Anwendung finden, wie z.B. Stearin, Wallrath, Erdwachs, Paraffin, Wachs,

Japanwachs u.s.w., dieselben müssen jedoch gleichzeitig auch bei einer Temperatur

schmelzen, welche dem Gewebe keinen Schaden thut, und sie können entweder einzeln

oder in Verbindung mit einander zur Anwendung kommen.

Zur Ausführung dieses von Thomas Ferneley Wiley in

Ramdon bei Leeds (England) angegebenen und durch das D. R. P. Kl. 8 Nr. 47889

geschützten Verfahrens dient die in der Fig. 1 Taf. 29

dargestellte Maschine, von der die Fig. 2 bis 4 Modifikationen

zeigen.

Das zu appretirende Gewebe kommt von der in Lagern C des

Seitengestelles D montirten Walze A und geht durch die in Schlitzlagern U untergebrachten Spannwalzen P nach dem hohlen mit Wasser gefüllten, vorzugsweise ohne Welle

hergestellten Gummicylinder E, welcher zwischen den

Führungsrollen F, G, H gehalten wird (Fig. 1). Ueber dem

Gummicylinder E wird das in Plattenform hergestellte

wasserdichte Material in dem Halter K derart gehalten,

daſs seine untere Kante auf dem Cylinder E, also dem

Gewebe B aufruht. Der Halter K ist auf beiden Seiten mit Vorsprüngen versehen, welche zur Führung in

Schlitzen des Rahmens D gleiten. Das Gewicht des

Halters drückt die Platte J gegen das Gewebe. Dieser

Druck kann erhöht werden, indem Gewichte auf die oben auf dem Halter K angebrachte Platte N

gelegt werden.

Die durch die Abnutzung der Appreturmasse sich erforderlich machende Nachstellung der Platte

J im Halter K wird

durch die Schraube T bewirkt. Die Platte J wird etwas länger als die Breite des Gewebes gemacht,

um kleine seitliche Abweichungen des letzteren zu erlauben und da die Enden der

Platte nicht derselben Reibung ausgesetzt sind, wie die Theile derselben, welche

fortwährend mit dem Gewebe in Berührung sind, werden die Enden abgeschrägt, so daſs

sie sich leichter abnutzen können.

Da der Cylinder E hohl und mit Wasser gefüllt ist, ist

derselbe auſserordentlich elastisch und in Folge dessen wohl geeignet, das Gewebe

gleichmäſsig gegen die vielleicht unregelmäſsig abgenutzte Platte J zu drücken. Derselbe ist auch sehr geeignet, Falten

glatt zu legen und das Gewebe gerade zu führen.

Nachdem das Gewebe, dessen Ende an einem endlosen Tuch befestigt ist, das

Appreturmittel erhalten hat, kommt es in die Cylindertrockenmaschine O, woselbst das Appreturmittel flüssig gemacht wird und

in den Stoff eindringt.

In der in Fig.

3 dargestellten Ausführungsform ist der Cylinder E weggelassen und die Platte J ruht auf einem

geeigneten Punkte zwischen den Cylindern F und Q auf dem Gewebe. In diesem Falle wird die Menge des

abzusetzenden Materials durch das Gewicht der Platte J

und die Spannung des Gewebes bedingt.

In Fig. 2 ist

ein aus wasserabstoſsendem Material hergestellter Cylinder a anstatt der Platte J angewendet. Dieser

Cylinder ist um einen gerippten oder anderweit geformten Kern b so herumgegossen, daſs derselbe sich mit letzterem

dreht. Der Cylinder wird durch das auf dem Kern b

befestigte Zahnrad c gedreht, welch letzteres durch das

Doppelrad g h mit dem auf der Triebwelle sitzenden

Zahnrad d verbunden ist. Die Räder g h sind auswechselbar, so daſs durch die Gröſse

derselben die Umdrehungsgeschwindigkeit des Cylinders a

regulirt werden kann. Der Cylinder i ist mittels der

Schrauben m stellbar, welch letztere mit den in

Coulissen j des Gestells D

geführten Achslagern k verbunden ist.

Auch in diesem Falle ist eine Cylindertrockenmaschine angewendet, um die

Appreturmasse in den Grundstoff einzutreiben. Der letztere läuft also von der Rolle

A über und unter die Stangen P, über den Cylinder a,

unter die Rolle i, und über die Rolle Q nach der Trockenmaschine. Die Spannung des Gewebes

und die Umdrehungsgeschwindigkeit des Cylinders a im

Verhältniſs zur Bewegung des Gewebes bedingen die Reibung des letzteren gegen das

wasserabstoſsende Material und somit die Menge des abzustoſsenden

Appreturmittels.

Der Cylinder a ist vorzugsweise länger als die Breite

des Gewebes, und um die Enden gleichmäſsig mit den übrigen Theilen des Cylinders

abzunutzen, wird eine Schabeklinge angebracht, welche gegen den Cylinder anliegt und

alle hervorstehenden Theile abschabt. Die Klinge uist an der Stange r befestigt, welch letztere mittels der Sehrauben t in den an dem Gestell angebrachten Führungen x verstellbar ist.

Die in Fig. 4

wiedergegebene Ausführungsform ist ähnlich der eben beschriebenen, nur erhöht hier

noch der hohle, mit Wasser gefüllte Cylinder E zwischen

den seitlichen Rollen G H die Reibung.

Tafeln