| Titel: | Neue Erdöl-Maschinen. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 97 |

| Download: | XML |

Neue Erdöl-Maschinen.

(Patentklasse 46. Fortsetzung des Berichtes S. 49

d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

5 und 10.

Neue Erdöl-Maschinen.

Ad.

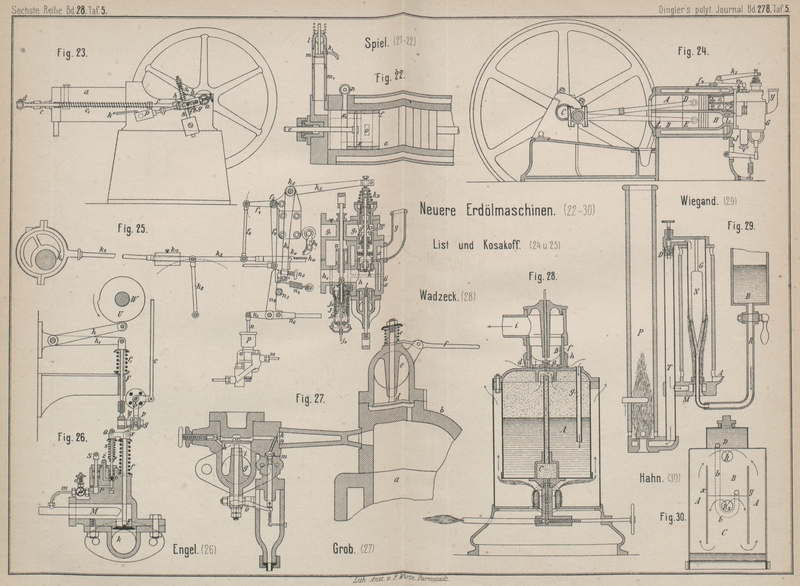

Spiel in Berlin (* D. R. P. Nr. 46703 vom 21. April

1888) Fig. 22 und 23.

Die Steuerung der im Viertakt arbeitenden Maschine wird bewirkt durch einen im

Cylinder selbst geführten Ringschieber f, d. i. ein der

Länge nach aufgeschnittener, vorher auf einen etwas gröſseren Durchmesser, als wie

ihn der Cylinder besitzt, abgedrehter Ring aus Stahl oder sonst geeignetem Material,

welcher vermöge der so erlangten Federung gut dichtend an der Cylinderwand anliegt.

Selbstredend kann diese Abdichtung auch durch federnde Liderungsringe eines übrigens

unaufgeschnittenen, dagegen mit Nuthen zur Aufnahme jener versehenen Ringes f bewirkt werden. Dieser Ringschieber empfängt seine

dem Zwecke entsprechende Bewegung hin und her durch eine Stange e, welche, bei der Ausführung nach Fig. 22 durch Stopfbüchse

gedichtet, nach auſsen führt und mittels Hebels d (Fig. 23) an

die Steuerstange c angeschlossen ist. Dieselbe

überfaſst mit einem Schlitz die Steuerwelle b und trägt

ein Röllchen h, gegen welches ein auf b sitzender Hebedaumen g

wirkt. Für den erforderlichen Andruck des Röllchens h

an den Daumen g sorgt eine die Stange c umgebende Feder c1. Die Bewegung der Steuerwelle b erfolgt von der Kurbelwelle a aus mittels Zahnräderwerkes a1b1.

Ein excentrischer Zapfen i an der Stirn der Steuerwelle

mag noch zum Betriebe der Oelpumpe p dienen. In diesem

Falle ist deren Cylinder drehbar am Maschinengestell gelagert und derselbe vollführt

während des Hin- und Herganges des Kolbens eine schwingende Bewegung. Es könnte

indessen auch eine Pumpe mit festgelagertem Cylinder und dem entsprechenden

Kurbelmechanismus Anwendung finden. Das von der Pumpe angesaugte Erdöl wird von ihr

in ein Rohr k ein- und dadurch dem Lufteinströmungsrohr

l zugedrückt, in welches es bei k1, vor dem

Lufteinlaſsventil m, eintritt bezieh. eingespritzt

wird. An das Rohr l schlieſst sich in Richtung auf den

Betriebscylinder a zu ein Rohr m1 an, welches vor der Ingangsetzung der

Maschine anzuwärmen ist, beispielsweise durch einen Gasbrenner. Die dadurch

erhitzten Theilchen von Luft und Erdöldunst im Innern des Rohres m1 gehen in Folge

dessen eine innige Vermischung mit einander ein und bilden ein gleichmäſsiges

Explosionsgemenge, welches eine schnelle und zuverlässig erfolgende Zündung und ein

leichtes Angehen der Maschine gewährleistet, sowie eine weitestgehende Verbrennung

aller festen Theilchen des Gemisches Schert. Die Entzündung des Explosionsgemenges

erfolgt durch eine geeignete, bei n vorgesehene

Zündvorrichtung.

Zur Austreibung der Verbrennungsgase dient ein verhältniſsmäſsig groſser, im Cylinder

angeordneter Schlitz o, dessen rechtzeitige Eröffnung

und Wiederschlieſsung durch den Schieberring f bewirkt

wird.

Bei Beginn der Saugperiode nimmt der Schieberring die aus Fig. 22 ersichtliche (mit

vollen Linien gezeichnete) Stellung ein. Der Zündschlitz ist geöffnet, der

Auspuffschlitz o aber geschlossen. Der nach auswärts

schiebende Kolben saugt Explosionsgemisch aus m1 an; gleichzeitig aber auch die Gase aus dem

Zündschlitz und den damit verbundenen Räumen der Zündvorrichtung ab, diese

entlastend. Mit darauf beginnendem Einschube des Kolbens stellt sich der

Schieberring f in die Stellung x, wobei Auspuff o noch geschlossen bleibt,

der Zündschlitz aber abgesperrt wird, es erfolgt eine Zusammenpressung des

Explosionsgemisches im hinteren Cylinder und anschlieſsenden Rohrraum m1. Am Ende des

Einschubes und bei Beginn des Ausschubes des Kolbens geht der Schieber f wieder in die ersterwähnte Stellung über, so daſs bei

noch geschlossenem Auspuff o der Zündschlitz wieder

geöffnet wird. Sogleich erfolgt die Zündung und es empfängt der Kolben einen

nützlichen Antrieb durch den Gasdruck.

Bei Beginn des Wiedereinschubes wird der Schieberring in die Stellung x1 gestellt, so daſs

der Auspuffschlitz o geöffnet, der Zündschlitz jedoch

geschlossen ist. Der zurückkehrende Kolben schiebt die Verbrennungsrückstände unter

dem im Auspuff' herrschenden Druck aus dem Cylinder hinaus. Dadurch, daſs das Rohr

m1 dauernd mit dem

Cylinder A in Verbindung bleibt, also während des Zünd-

und während des Auspuffkolbenhubes mit heiſsen bezieh. warmen Gasen erfüllt ist,

erhitzt es sich bald so stark, daſs es keiner fernerweiten Anwärmung von auſsen mehr

zu dem Zwecke bedarf, um das jeweils angesaugte Gemisch von Erdöldunst und Luft vor

seinem Eintritt in den Cylinder in ein gleichmäſsiges Explosionsgemenge

umzuwandeln.

Die Regelung des Ganges der Maschine je nach der Geschwindigkeit kann in bekannter

Weise, z.B. durch Regelung der Erdölmenge, welche bei jeder Cylinderladung zur

Verwendung kommt, geschehen. In einem quer durch den Pumpenstangenkopf in

senkrechter Richtung gehenden Schlitz wird eine Gewichtsstange s geführt, die sich auf eine sie oberhalb umgebende

Feder s1 stützt. Diese

Stange ist schlank kegelförmig zulaufend oder mit einem Absatz versehen; sie nimmt

an der Bewegung des Pumpenstangenkopfes Antheil, wodurch das Gewicht an s zur Schwungmasse wird, welche mit zunehmender

Maschinengeschwindigkeit an Wirkung der Feder s1 gegenüber gewinnt, d.h. diese mehr oder weniger

zusammenpreſst. Da nun der seitens des Kurbelzapfens i

auf die Pumpenstange ausgeübte Druck sich auf diese mittels der jeweils im Schlitz

befindlichen Stangendicke von s überträgt, so erhellt,

daſs der Hub der Pumpenstange und damit des Pumpenkolbens um so kleiner ausfällt, je

weiter die Stange s, unter Ueberwindung des Druckes der

Feder s1, durch den

Schlitz im Pumpenstangenkopf hindurchgezogen ist, dagegen um so gröſser, je

weniger s1

zusammengepreſst ist; der erstere Fall tritt ein bei zu schnellem Gange der

Maschine, und es wird dann durch verminderten Pumpenhub eine kleinere Menge Erdöl

durch k übergepreſst; der zweite Fall tritt bei zu

langsamem Gange ein, und es folgt die Speisung der Ladung mit vermehrter

Erdölmenge.

Gebr. List

und J. Kosakoff in Moskau (* D. R. P. Nr. 51164 vom 29. Juni

1889), Fig. 24 und 25.

Die Erfindung betrifft einen Steuerungsmechanismus für Erdölgasmaschinen, durch

welchen die Erdölpumpe, das Ueberströmventil und die Zündvorrichtung bewegt werden,

und der in solcher Weise mit einem Regulator in Verbindung steht, daſs bei zu

raschem Gang der Maschine die Bewegung der besagten Theile unterbrochen und zugleich

das Druckventil der Luftpumpe offen gehalten wird, um die Einführung neuer

Luftmengen in den Arbeitscylinder zu verhindern. Der Motor besteht aus einer

Luftpumpe A und dem Arbeitscylinder B, welche über einander und parallel zu einander

stehen. Die Lenkstangen der beiden Kolben schlieſsen sich an eine und dieselbe

Kurbel der Arbeitswelle C an. Die Luft wird vom

Pumpenkolben D mittels der Saugventile a aus der Atmosphäre durch die am vorderen Ende des

Arbeitscylinders angebrachten Oeffnungen d1, den Mantelraum d

(welcher zugleich als Saugtopf dient), die Kanäle e und

die Ventilkammer c angesaugt. Diese Anordnung der

Saugkanäle hat den Zweck, die Luft aus dem vorderen Theil des Arbeitscylinders

abzusaugen, um den üblen Geruch der durch die Undichtigkeiten des Arbeitskolbens

etwa entweichenden Erdöldämpfe dadurch zu vermeiden, daſs dieselben zusammen mit der

Luft angesaugt werden. Die während des ganzen Vorwärtshubes des Pumpenkolbens

angesaugte Luft wird bis auf etwa die Hälfte ihres Volumens zusammengepreſst und

durch die Druckventile b1 der Ventilkammer c1 in den Mischraum g

getrieben. Dann erfolgt die Oeffnung des Ueberströmventils k (Fig.

25), um die verdichtete Luft nach dem Arbeitscylinder zu leiten. Während

dieses Ueberströmens imprägnirt sich die Luft mit dem von der Pumpe P durch Rohr m

eingespritzten und mittels eines geeigneten Apparates i

zerstäubten Erdöl. Die so gebildete Explosivmischung erwärmt sich an dem heiſsen

Ventil k, sowie an den ebenfalls heiſsen Wänden der

Kammer h und des Kanals h1 und gelangt in den Raum H des Arbeitscylinders zu den daselbst noch vorhandenen

Verbrennungsgasen. In Folge der gleichgerichteten Bewegung der beiden Kolben findet

alsdann eine weitere Verdichtung der ferner noch von A

aus überströmenden Luft, sowie der in H verbliebenen

Verbrennungsgase und des gebildeten Explosivgemisches statt, bis die Kolben am Ende

ihres Rückwärtsganges angelangt sind. Kurz darauf wird das Gemisch entzündet.

Der dargestellte Zünder besteht aus einem unten geschlossenen Zündröhrchen t und einem beweglichen, lose in das letztere

hineinziehenden Stab v, welcher mit einer Verstärkung

w versehen ist, die, wie ein Ventil wirkend, das Rohr

t oben schlieſst. Der Stab t ist an der vom Steuerungsmechanismus bewegten Stange u befestigt. Dieser Zünder wirkt in der Weise, daſs

beim Zurückziehen des Stabes v Gasmischung in das vor

dem Anlassen der Maschine mittels eines Brenners J zu

erhitzende Rohr t eindringt und sich an diesem bezieh.

später an dem Stab v entzündet und dadurch die

Entflammung des im Cylinder enthaltenen Gemisches herbeiführt. Die vom Brenner J erzeugten heiſsen Gase dienen während des Anlassens

des Motors dazu, die Kammer g von auſsen zu erwärmen,

indem sie dieselbe im Mantelraum x umspülen.

Das Ueberströmventil k steht mit der Welle C durch den in Fig. 25 im Aufriſs

dargestellten Mechanismus in Verbindung. Dieser besteht aus dem Excenter k1, der Excenterstange

k2, der mit

letzterer gelenkig verbundenen Stange k3, den beiden Hebelarmen k4k5, der Welle k6, auf welcher letztere befestigt sind, und der

Ventilstange k7. Die

Stangen k2k3 werden einerseits an

ihrer Verbindungsstelle durch eine Schwinge k8 getragen, während andererseits die Stange k3 an der mit dem

Regulator in Verbindung stehenden Schwinge f6 aufgehängt ist. k9 ist eine Feder, welche das Ventil k schlieſst. Die Stange k3 bildet eine Gabel, welche den Hebelarm

k4 lose umfaſst und

an ihrem Ende mit einer Platte k10 versehen ist. Durch das Anstoſsen der in der

Zeichnung linksseitigen Kante dieser Platte an das an dem Hebelarm k4 befestigte

Anschlagstück k11 wird

der Hebelarm bewegt, dadurch Arm k5 niedergedrückt und das Ventil k geöffnet. Die Verbindung zwischen der besagten

Schwinge f6 und dem

Regulator R wird durch das Gestänge ff1 und den Winkelhebel

f2f4 hergestellt, welcher

letztere auf der Achse f3 befestigt ist. Die genannten Theile sind nun so zu einander angeordnet,

daſs bei normalem Gang der Maschine die Platte k10 gegen das

Anschlagstück k11

stöſst und das Ueberströmventil öffnet, wogegen, wenn die Maschine zu rasch läuft,

der Regulator die Stange k3 und damit die Platte k10 hebt, so daſs diese alsdann über das

Anschlagstück k11

hinweggeht und das Ventil k geschlossen bleibt. Damit

die Stange k3 nicht

durch ihr Gewicht auf den Regulator einwirke, ist dieselbe rückwärts verlängert und

mit einem Gegengewicht k12 versehen.

Auſser der Eröffnung des Ventils k bewirkt der Hebelarm

k4 die

Niederbewegung des Kolbens der Erdölpumpe P. Zu diesem

Zwecke ist die Stange n des Kolbens an einen

Winkelhebel n1n2 angeschlossen, gegen

dessen Arm n2 der

Hebelarm k4 mittels der

Stellschraube n3

drückt. Mittels dieser Stellschraube wird die Menge des der Maschine zuzuführenden

Erdöls geregelt. Die Aufwärtsbewegung des Kolbens erfolgt durch die Feder n4 : n5 ist ein Anschlag zur

Begrenzung dieser Bewegung und n6 ein Arm mit Handgriff zur Bethätigung der Pumpe

während des Anlassens der Maschine. Der Kolben drückt das Erdöl zum Zerstäuber i während seines Niederganges, also zu derselben Zeit,

da das Ueberströmventil sich öffnet.

Das Auspuffventil l wird durch eine Curvenscheibe

bethätigt.

Der Mechanismus zur Bewegung des Zündstäbchens v umfaſst

eine zum gröſsten Theil kreisförmige und nur mit einer kurzen Vertiefung versehene

Curvenscheibe.

Bei zu raschem Gang der Maschine erfolgt weder eine Eröffnung des Ueberströmventils,

noch eine Zuführung von Erdöl, noch ein Heben des Zündstäbchens. Zugleich wird aber

auch die Pumpe A daran gehindert, atmosphärische Luft

anzusaugen, dadurch, daſs während der Saugperiode eines der Druckventile der Pumpe

offen gehalten wird. Zu diesem Zwecke erstreckt sich von der Ventilkammer c1 aus eine Achse,

welche an ihrem inneren Ende einen in die geschlitzte Stange des Ventils b1 eingreifenden Daumen

trägt und an ihrem äuſseren Ende einen Hebelarm b4, der so gestellt ist, daſs die Platte k10 der Stange k3 dagegen stöſst, wenn

dieselbe vom Regulator hoch genug gehoben ist, um nicht mehr auf den Anschlag k11 des Hebelarmes k4 zu wirken. Bei

dergestalt geöffnetem Druckventil tritt die verdichtete Luft wieder in die Luftpumpe

zurück und findet kein neues Ansaugen von Luft statt.

Steuerung des

Einlaſsventils.

O.

Engel in Berlin (* D. R. P. Nr. 46670 vom 1. Juli

1888), Fig. 26. Bezweckt wird durch die Steuerung die Kraftregelung der

Maschine.

k bedeutet den zum Verbrennungsraum führenden Kanal,

welcher durch das in bekannter Weise nach innen sich öffnende Einlaſsventil E geschlossen gehalten wird. Die Einlaſsventilstange

ist oben mit dem Querstück Q verbunden, gegen welches

die das Ventil schlieſsende Feder f drückt. Das

Querstück Q trägt an seinem anderen Ende die Stange des

die Arbeit der kleinen Erdölpumpe P regelnden Ventils

v, welches sich nach auſsen öffnet.

Ferner sind in der Darstellung angedeutet der Pumpenstempel S, das Druckventil d, die Druckleitung m und der Zerstäuber M.

Am Kopf der Zeichnung ist die Steuerwelle W mit der

Daumenscheibe U angedeutet, welche mittels der Hebel

hh1 und der

Gegendruckfeder f1 die

in einer Geradführung geführte Stange F steuert. Die

Stange F trägt am unteren Ende den Zapfen g, auf welchem ein Prisma p von dem Hebel b, welcher durch die Stange

C mit dem Regulator in Verbindung steht, verschoben

werden kann.

Die Regelung der Kraftleistung des Motors geschieht in folgender Weise.

Beim Stillstand des Motors steht das vom Regulator beeinfluſste Prisma p in seiner äuſsersten Stellung links, so daſs es etwa

mit der punktirten Linie x-y abschlieſst. Wird nun das

Schwungrad des Motors in Drehung versetzt, so drückt beim Beginn der Saugperiode die

Daumenscheibe U mittels der Hebel hh und der Stange F das

Prisma p gegen das Querstück Q und öffnet das Einlaſsventil E. Das vor

Eintritt dieser Bewegung

geöffnete Ventil v, welches in seinem unteren, fest mit

der Stange verbundenen Federhalter eine Spiralfeder s

trägt, ist nach derselben geschlossen und zwar mit einem Druck, welcher von der

Stärke der Feder s abhängt, da das Querstück Q die Feder s um die

Differenz der Ventilhube zusammengedrückt hat. Wenn also das Einlaſsventil E geöffnet, das Pumpenventil v mit Ueberdruck gegen seinen Sitz gedrückt worden ist, so wird der von

einem geeigneten Steuerungsorgan bewegte Pumpenstempel S nach unten bewegt und drückt ein dem gewählten Pumpenhub entsprechendes

Quantum Brennflüssigkeit durch die Rohrleitung m in den

Zerstäuber M, von wo dieselbe mit der durch das

Ventilgehäuse eintretenden Luft als explosibles Gemisch in den Cylinderraum gesaugt

wird. Nachdem die Daumenscheibe U die Rolle des Hebels

h passirt hat, wird die Stange F durch Federdruck zurückgeschnellt, in Folge dessen

schlieſst sich das Einlaſsventil und öffnet sich das Pumpenventil v, so daſs der von z zum

Pumpenstiefel führende Kanal, welcher mit einem Erdölbehälter in Verbindung steht,

ebenfalls geöffnet wird. Ist nun das vom Cylinderkolben angesaugte Gemisch im

Cylinder comprimirt und in bekannter Weise entzündet worden, so werden nach der

darauf folgenden Expansions- und Auspuffperiode sich die oben beschriebenen Vorgänge

wiederholen, nachdem in der Zwischenzeit der Pumpenstempel neue Flüssigkeit

angesaugt hat. Erreicht der Motor durch die aufeinander folgenden Explosionen eine

Geschwindigkeit, welche nicht überschritten werden soll, so ist der vom Regulator

beeinfluſste Winkelhebel b mit dem Prisma p so weit von links nach rechts gedrückt, daſs das

letztere bei einer Abwärtsbewegung von F das Querstück

Q nicht mehr trifft, sondern an demselben

vorbeistöſst. Das Einlaſsventil bleibt geschlossen, die Saugrohrleitung zur Pumpe

geöffnet, und da das Druckventil d durch Federdruck

stärker belastet ist, als das Gewicht der über z

stehenden Flüssigkeitssäule beträgt, so drückt der Pumpenstempel S die vorher angesaugte Flüssigkeit durch die

Saugrohrleitung zurück. Die Füllung und ihre Kraftwirkung fällt aus. Ist in Folge

einer oder mehrerer Aussetzungen die Geschwindigkeit des Motors wieder entsprechend

vermindert worden, so treten die vorher beschriebenen Vorgänge zur Füllung des

Cylinders mit explosivem Gemisch wieder in die Erscheinung.

Der Schwerpunkt der in Vorstehendem beschriebenen Neuerung liegt in dem Verfahren,

das Einlaſsventil eines Erdölmotors während der Regelung der Kraftleistung, also

beim Aussetzen der Füllungen, geschlossen zu halten, wodurch das Einsaugen von Luft

und die dadurch bedingte Abkühlung im Cylinderinneren vermieden wird.

J. M. Grob

und Co. in Eutritzsch-Leipzig (*

D. R. P. Nr. 52709 vom 11. December 1889), Fig. 27. Die

Maschine erhält zweimalige Luftzuführung, mit deren Hilfe die Oelzufuhr gesteuert

wird.

a ist der Cylinder, b der

Deckel desselben, e der Einlaſs für die Verbrennungsluft, welche durch

das Ventil d von dem Cylinder getrennt ist. Letzteres

wird durch die Feder e, welche mittels des Hebels f zusammengepreſst werden kann, geschlossen gehalten,

g ist der Einlaſs für die zum Zerstäuben des Oeles

dienende Luft, welche durch den Kanal h über das Ventil

i tritt und das Oel im Kanal k zerstäubt. Das Oel tritt durch das seitliche Rohr

ein, steigt durch das Ventil m und die Röhrchen n in den Kanal k, wo es

von der Luft getroffen wird. Hierbei wird das jedesmalige Quantum von dem Ventile

i aus regulirt, welches mit dem Ventil m durch den Hebel o in

direkter Verbindung steht. Der Oelzufluſs durch das Rohr ist nämlich constant, und

wird durch das Ventil m die für die Vergasung bestimmte

Oelmenge regulirt, während das übrige Oel in einen Behälter flieſst und daselbst zur

weiteren Verwendung gesammelt wird. Die Kraft der Feder des Ventils d ist so bemessen, daſs der Druck der durch c einströmenden Luft dieselbe gerade überwindet, was

bei der Gröſse des Ventils d zur Folge hat, daſs nur

Luft durch den Lufteinlaſs e in den Cylinder dringen

würde, während der Lufteinlaſs g auſser Thätigkeit

bliebe. Um dies zu vermeiden, ist der Hebel f

angeordnet, mit welchem beim Beginn der Maschine die Stärke der Feder vergröſsert

werden kann, so daſs nun während der Ansaugperiode auch Luft durch den Einlaſs g in den Cylinder gelangen muſs.

Vergaser.

H.

Wadzeck in Berlin (* D. R. P. Nr. 48637 vom 8. Januar

1889), Fig. 28.

Das erzeugte Gas soll nicht nur zum Betriebe der Maschine, sondern auch zur Speisung

der Heizflammen und Zündflamme dienen. In Folge einer eigenthümlichen

Ventilanordnung tritt beim Ansaugen der Maschine ein inniges Mischen des erzeugten

Gases mit atmosphärischer Luft in Folge von Gegenströmung ein und findet hierauf ein

gleichzeitiger Abschluſs des Gases und der Luft statt.

A ist ein Behälter, welchem das zu vergasende Benzin,

Naphta, Erdöl etc. mittels des Röhrchens g zugeführt

wird. Dieser Behälter A ist auſsen von einem Mantel

umgeben und oben durch einen Deckel abgeschlossen, dessen cylindrischer Aufsatz f mit Schlitzen b und am

Umfange mit Muttergewinde versehen ist, auf welchem eine Kapselmutter h behufs Regulirung des Luftzutrittes auf und nieder

geschraubt werden kann. In dem cylindrischen Aufsatze f

des Apparatdeckels ist das Ventil B angeordnet, dessen

Boden mit Durchlochungen a versehen ist. i bedeutet das nach der Maschine führende Rohr. Die

unter dem Behälter A angeordneten Heizflammen umspülen

denselben von auſsen und die Verbrennungsproducte gelangen durch Oeffnungen der

Ummantelung ins Freie.

Beim Eintritt der Saugperiode der Maschine wird das Ventil B gehoben und aus dem Behälter A Gas

angesaugt, welches durch die Oeffnung im Deckel und durch die Oeffnungen a im Ventilboden in Richtung der Pfeile

hindurchtritt. Gleichzeitig wird auch durch die Oeffnungen b des cylindrischen Aufsatzes f, und zwar,

wie die eingezeichneten Pfeile andeuten, in entgegengesetzter Richtung

atmosphärische Luft angesaugt, und durch diese Gegenströmung wird eine äuſsert

intensive Mischung beider herbeigeführt.

Ein Theil des in A erzeugten Gases tritt durch das

centrale Rohr abwärts in den Sammelraum C und gelangt

von hier aus zu den Heizflammen und der Zündflamme für die nach dem Cylinder der

Maschine gesaugten Gase.

C.

Wigand in Hannover (* D. R. P. Nr. 49102 vom 14. März

1889), Fig. 29.

Die Kohlenwasserstoffe werden zuerst verdampft, dann nach Art des Vorganges im

Bunsenbrenner mit Luft gemischt, um in diesem gemischten Zustande direkt zur

Verbrennung zu kommen. In Fig. 29 ist B ein Behälter für den Brennstoff, welcher durch das

Rohr R in den Verdampfungsapparat G flieſst. Das Wesen des letzteren besteht darin, daſs

das flüssige Brennmaterial in ihm eine dünne Schicht bildet, welche sich an die von

einer Flamme umspülte Hülse G anschmiegt. Die dünne

Schicht wird dadurch hergestellt, daſs der innere Raum der Hülle G von einem festen Kerne oder einem schwimmenden Kerne

so weit ausgefüllt wird, daſs ein freier Raum zwischen diesen Theilen und der

äuſseren Wandung in der Stärke der Schicht übrig bleibt. Das zu verdampfende

Material wird dadurch sofort bei seinem Eintritt in G

ganz der Wärme ausgesetzt, und seine Verdampfung bezieh. Vergasung bei genügend

groſser Wärme wird so zu sagen momentan stattfinden. Der so entstandene Dampf

bezieh. das Gas strömt oben durch die feine Oeffnung der Düse D in ein Rohr T, in

welchem, wie in einem Strahlgebläse, die Mischung mit der Luft vor sich geht. Von

diesem Rohre geht eine Abzweigung zu der die Verdampfung oder Vergasung bewirkenden

Flamme, welche die Hülle G umspült. Der andere Theil

des Gemisches speist diejenige Flamme, welche den Zweck des Brenners bildet.

Die eigenthümliche Construction desjenigen Theiles des Apparates, in dem die

Verdampfung stattfindet, sichert eine selbständige Regulirung der Flüssigkeitshöhe

darin. Wird zu viel Flüssigkeit verdampft, so steigt der Dampfdruck in dem Raume G und drückt die Flüssigkeit nach B zurück; dadurch wird die der Einwirkung der Flamme

ausgesetzte Oberfläche derselben reducirt, und in Folge dessen wird die Verdampfung

eine geringere werden. Es wird sich demgemäſs die Höhe der Flüssigkeit in G ganz dem Verbrauche entsprechend einstellen. Um die

Menge des nothwendigen brennbaren Dampfes zu verändern, kann in der Ausströmungsdüse

D desselben eine verstellbare Nadel angebracht

werden.

Wird ein Schwimmer benutzt, so trägt derselbe unten ein kleines Ventil, welches durch

den Auftrieb des Schwimmers zugehalten wird.

Durch diese Einrichtung wird bewirkt, daſs die Flüssigkeit trotz gröſserer Druckhöhe

nie zum Ueberflieſsen kommen kann. Auch hier wird der Druck der in G entwickelten Gase im Stande sein, die Flüssigkeit,

wenn es nothwendig ist, in den Behälter B

zurückzudrücken. Dadurch wird auch hier ein selbständiges Einstellen der Flüssigkeit

dem Verbrauche entsprechend stattfinden.

Zum Zwecke des Anlassens wird bei A etwas Spiritus oder

ein anderer flüssiger Kohlenwasserstoff in den Ringraum, welchen das äuſsere Gehäuse

des Verdampfungsapparates um den Hilfsbrenner bildet, hineingegossen und

angezündet.

Ed.

Hahn in Frankfurt a.

M. (* D. R. P. Nr. 48739 vom 9. März

1889), Fig.

30.

Um die Vertheilung der Flüssigkeit in den von Luft durchstrichenen Räumen ABC (Fig. 30) nicht nur auf

die Saugfähigkeit des eingelegten Stoffes zu beschränken, ist die Anordnung

getroffen, daſs die Flüssigkeit aus dem Behälter D,

welcher mit einer luftdicht verschlieſsenden Füllschraube versehen ist, durch ein

gekrümmtes Rohr b nach dem Behälter B flieſst, der saugende Stoff an zwei Draht- oder

durchbrochenen Gestellen angeheftet, die in den Räumen ABC so gelagert sind, daſs sie mit dem einen Ende auf dem Boden des

Behälters B aufsitzen, auf den beiden Seiten im Raume

A bis zum Boden herabhängen, im Raum C bis zum Boden von B

aufsteigen und diese Räume ausfüllen. Der so gelagerte Stoff wirkt nicht nur in dem

Maſse seiner Saugfähigkeit, sondern er vertheilt die Flüssigkeit durch seine

heberartige Wirkung nach dem Raum C, indem er aus dem

Raum B sich mit Flüssigkeit vollsaugt und am Boden des

Raumes A den Ueberschuſs ablagert, der sich alsdann

auch nach dem Hahnenrohr o, in welches das Rohr e eingesteckt ist, ergieſst. Das Rohr e mündet oben in den Behälter D ein.

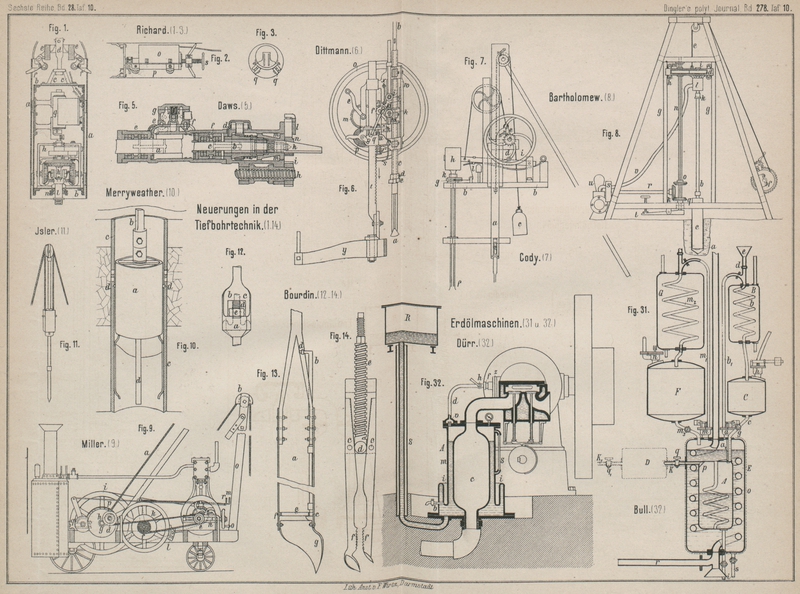

J. C.

Bull in Erith, England (* D. R. P. Nr. 51798 vom 1. September 1889), Fig. 31 Taf. 10 (folgt in

Heft 4).

Das zu verdampfende Erdöl wird durch Trichter e und

Schlange b in einen Behälter C eingeführt, aus welchem es durch ein Rohr c

in den inneren Behälter A abflieſst. Die Schlange b ist in einen mit Kühlwasser gefüllten Behälter B eingeschlossen und steht durch ein Rohr b1 mit dem

Sicherheitsventil a des Behälters A in Verbindung. Dieses Ventil a ist mit A durch ein Rohr a1 verbunden und ist

auſserhalb eines den Behälter A umgebenden zweiten

Behälters E angeordnet. Letzterer ist mit

Wärmeschutzmasse bekleidet. Unterhalb des Trichters e

befindet sich ein Absperrhahn d und in das Rohr c ist ein Hahn g

eingeschaltet. Auf dem Behälter C befindet sich

ebenfalls ein Sicherheitsventil h. Von dem Behälter A, der unten mit einem Abfluſsrohr i versehen ist, führt oben ein Rohr K, das mit Wärmeschutzmasse umgeben ist, zum Cylinder

der betreffenden Maschine. Der Behälter E ist mit

Wasser, Salzlösung oder einer anderen Flüssigkeit angefüllt, welche mit Hilfe einer

durch E hin durchgehenden Heizschlange o erhitzt wird. Der Druck dieser in E befindlichen Flüssigkeit wird durch ein

Sicherheitsventil m regulirt, durch welches, wenn die

höchste Spannung überschritten wird, der Dampf in ein Rohr m1 und eine im Behälter G befindliche Condensationsschlange m2 tritt, wo er

condensirt wird. Das Niederschlagswasser flieſst aus der Schlange m2 in einen Behälter

F, aus welchem es durch Hahn m3 wieder in den

Behälter E zurückgeführt werden kann. Zur gröſseren

Sicherheit ist auf dem Behälter F noch ein

Sicherheitsventil n angeordnet, durch welches die

hochgespannten Dämpfe ins Freie austreten können.

Um die Verdampfung des in A befindlichen Erdöls zu

erleichtern, kann der Behälter A vortheilhaft mit einer

Heizschlange versehen werden. Der Druck in A wird durch

das Sicherheitsventil a regulirt, welches sich bei

Ueberschreitung des höchsten beabsichtigten Druckes öffnet und Dampf durch das Rohr

b1 in die

Condensationsschlange b übertreten läſst, aus welcher

die condensirte Flüssigkeit nach C abflieſst. Aus C kann die Flüssigkeit durch Hahn g wieder nach A

zurückflieſsen. Sollte in C eine zu groſse Spannung

entstehen, so gestattet das Sicherheitsventil h den

Austritt der Dämpfe ins Freie.

Die in A entwickelten Dämpfe können durch Rohr K gefahrlos und ohne Verlust zur Maschine geleitet

werden, da die passende Spannung durch das Sicherheitsventil a regulirt wird und die Dämpfe von höherer Spannung in B condensirt werden. Vor der Mündung des Rohres K in den Behälter A ist in

letzterem ein Drahtsieb p angebracht, um jede

Zurückzündung unmöglich zu machen, obwohl dieselbe nicht zu befürchten ist, da die

Dämpfe mit Spannung zur Maschine gehen.

Wollte man aber ein ferneres Sicherheitsmittel anwenden, so kann man das Rohr K in einen Behälter D

ausmünden lassen, von dem aus das Rohr K1 zur Maschine führt. Vor und hinter dem Behälter

D sind dann Ventile q

und q1 angeordnet,

welche selbsthätig von der Maschine geöffnet und geschlossen werden, und zwar so,

daſs immer der eine offen, der andere geschlossen ist. Der Behälter E ist mit Ablaufrohr s und

die Condensatoren B und G

sind mit Zu- und Ableitungsrohren für das Kühlwasser versehen.

Um den Apparat in Gang zu setzen, wird die in E

befindliche Flüssigkeit durch Unterstellen einer Flamme unter den Schirm (bei i) erwärmt. Um die Verdampfung in A einzuleiten, kann man, nachdem das Erdöl in A durch Trichter c

eingefüllt ist, eine kleine Menge leichten Oels (Naphta) nachgieſsen, das auf der

Oberfläche schwimmt und schnell zur Verdampfung gelangt. Sobald in A Dämpfe von genügender Spannung entwickelt sind,

werden sie durch K bezieh. K1 zur Maschine geleitet, wo sie mit Luft

gemischt zur Explosion kommen. Die Verbrennungsproducte werden vom Cylinder der

Maschine durch das Rohr r zur Heizschlange o geleitet und sind mehr als genügend, um die weitere

Verdampfung zu unterhalten, da sie eine Temperatur von circa 400° C. besitzen und etwa dem

zehnfachen Gewicht des zu verdampfenden Erdöls entsprechen.

Wenn der Behälter E mit Kochsalzlösung gefüllt ist, so

ist zum Verdampfen des Erdöls ein Erhitzen der Kochsalzlösung bis auf den Siedepunkt

nicht nöthig, da letztere bei atmosphärischem Druck erst bei 180° C. siedet, während

der Siedepunkt des im Handel käuflichen Erdöls schon bei 150° C. liegt.

Obwohl es vortheilhaft ist, einen mäſsigen Druck im Behälter A zu halten, so kann es in einzelnen Fällen von Vortheil sein, den

Eintritt der Dämpfe und der Luft in den Cylinder so zu reguliren, daſs ein

partielles Vacuum in A entsteht, wodurch der Siedepunkt

der in A befindlichen Flüssigkeit erniedrigt wird und

Flüssigkeiten von hohem Siedepunkt (bei atmosphärischem Druck) zur Verdampfung

gebracht werden können.

Die Vorrichtung arbeitet auch ohne den Wasserbehälter E

und die zugehörige Condensationsvorrichtung GF. Der

Erdölbehälter A wird in diesem Falle direkt durch eine

untergestellte Heizvorrichtung erwärmt.

Auch kann der Apparat mit dem Wasserkessel E versehen

sein; letzterer braucht aber nicht mit der Condensationsvorrichtung GF ausgerüstet zu sein, da eventuell durch das

Sicherheitsventil m übertretender Wasserdampf direkt

ins Freie entweichen kann.

F.

Dürr in München (* D. R. P. Nr. 52583 vom 9. November

1889), Fig. 32.

Die Einrichtung besteht der Hauptsache nach aus dem Verdampfer A, dem gekühlten Standrohr S und dem Reservoir R. Ersterer gleicht in

seiner Anordnung einem Niederdruckdampfkessel und besteht aus dem Mantel m mit Verdampfungsrinne ii, Standglas s und Ablaſshahn b, dem Deckel mit Manometer und Dampfrohr d nebst Hähnchen h und

angegossenem Heizkörper c, und dem Bodenstück mit

Anschluſsstutzen für die Abgase.

In die ganz in das Erdöl reichende Verdampfungsrinne ii

wird Spiritus oder irgend eine leichte, brennbare Flüssigkeit geschüttet und

angezündet. Die Flamme heizt zunächst die inneren Wände dieser Rinne, sowie je nach

der Menge des eingeschütteten Spiritus auch einen gröſseren oder kleineren Theil der

Mantelfläche, wodurch das Erdöl zur Verdampfung gebracht wird. Der Apparat soll mit

einer Spannung von etwa 0,2 Atmosphären arbeiten, und ist dieser Druck am Manometer

ersichtlich. Die Entfernungen von der Oberfläche des Erdöls im Verdampfer A bis zum Erdölspiegel im Reservoir R entspricht beim Betriebe einer Erdölsäule, deren

Gewicht genanntem Druck gleichkommt.

Nachdem sich nun genügend Erdöldampf gebildet hat, wird der Motor wie gewöhnliche

Gasmotoren angelassen. Zwischen dem Verdampfungsapparat und dem Schieber z sitzt noch ein Hahn h,

ein selbstthätiges Sicherheitsventil v und eine kleine

Stopfbüchse f.

Das Auslöschen der Spiritusflamme erfolgt, wenn der Heizkörper c durch die abziehenden Gase so erhitzt ist, daſs diese

selbst bei jedem Hub die nöthige Menge Erdöl verdampfen können, welcher Zeitpunkt

durch Versuche an jedem Motor festgestellt wird.

Wird der Druck im Apparat zu groſs, so drückt er die Erdölsäule nach dem Reservoir,

bei welchem in Folge des bedeutend gröſseren Inhalts ein Ueberlaufen nicht zu

fürchten ist. Auſserdem kann das Steigrohr mit Rippen oder Doppelmantel mit Wasser

für Kühlung versehen werden. Bei gröſserem Druck nimmt somit auch die

Verdampfungsfläche ab, und da stets eine gleiche Menge Wärmeeinheiten zugefügt wird,

so können die Schwankungen in der Spannung, da die Heizfläche für jede Motorengröſse

auf empirischem Wege festgestellt werden muſs, nie so groſs sein, daſs aus diesem

Grunde Störungen im Betriebe eintreten können. Die Luft selbst tritt durch ein

gewöhnliches Saugventil V in den Motor.

Mg.