| Titel: | Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 109 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd.

276 S. 491.)Vgl. auch 1890 276 432. 277 * 73.* 74.

75. * 354. * 356. * 358.

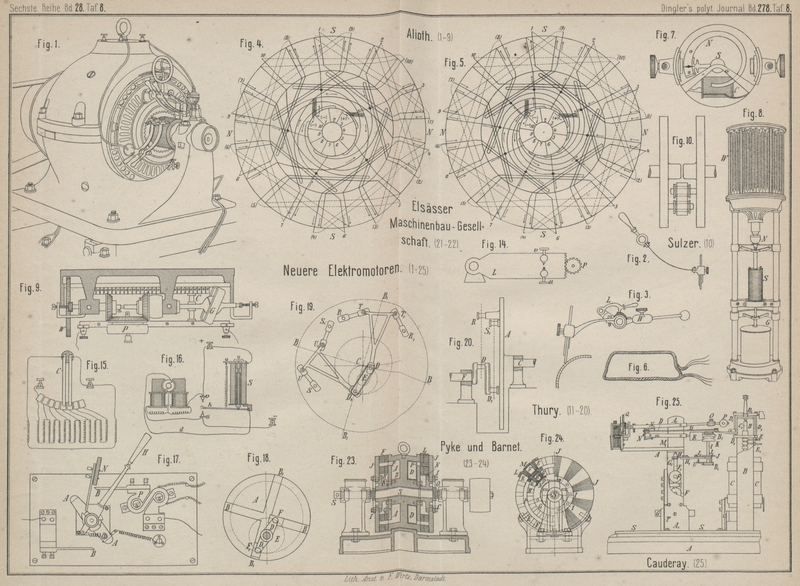

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 8 und 9.

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

1) Alioth und Co. zu Basel, deren Maschine bereits in

D. p. J. 1887 265 * 436

und 1889 273 * 291 erwähnt wurde, hatten (nach dem Engineer vom 12. Juli 1889 Bd. 68 * S. 22) auf der

Pariser Ausstellung von 1889 eine ziemliche Anzahl von Dynamo ausgestellt, die

sämmtlich vierpolig und so ausgeführt sind, daſs das guſseiserne Joch der Pole einen

äuſseren Mantel für die Maschine bildet, wodurch dieselbe ein kugelförmiges Ansehen

erhält, während die Pole selbst für sich gegossen und am inneren Umfange jenes

Mantels befestigt werden. Das guſseiserne Mantelstück oder das Joch des Feldes

erhält bei den Maschinen mit gemischter Wickelung eine andere Form, als bei denen

mit Reihen- oder Nebenschluſs-Wickelung.

Bei Maschinen mit gemischter Wickelung bildet der Mantel einen starken Ring, um

welchen die den Nebenstromkreis der Wickelungbildenden acht Spulen angebracht sind.

Jener Ring oder das Feld besteht aus vier einzelnen Theilen, von denen die beiden

unteren mit den Füſsen, durch welche die Maschine mit der Grundplatte verbolzt wird,

zusammen gegossen sind. Diese Theile sind durch schräg durch das Metall gehende

Bolzen verbunden, deren Köpfe unter einer, über jedem Pole befestigten Holzplatte

verborgen sind; ebenso verdecken diese Holzplatten die besondere Form des Feldes bei

jedem Pole. Das Feld bildet keinen vollkommenen Ring, sondern ist genau über jedem

Pole V-förmig ausgenuthet, wodurch die magnetischen Linien in die Polstücke

hineingeleitet werden

sollen, anstatt sich innerhalb des Metalles in entgegengesetztem Sinne zu treffen,

wie bei einem vollkommen ringförmigen Felde der Fall sein würde. Das eine Polpaar

liegt wagerecht, das andere genau aufrecht; auf ersterem ist die Reihenwickelung des

Feldes angebracht. Zu beiden Seiten der Maschine sind auf die Polstücke die Lager

der Ankerwelle angebolzt, welche gleichzeitig die Führungen für die Bürsten träger

bilden.

Die Bauart der Reihen- und Nebenschluſs-Maschine ist aus Fig. 1 ersichtlich, welche

eine Maschine in Hintereinanderschaltung darstellt. Die in derselben sichtbaren

Schraubenköpfe zeigen, daſs hier die Pole, unter 45° gegen die Wagerechte geneigt

sind. Die Wickelung befindet sich ausschlieſslich auf den Polstücken. Das Joch oder

der äuſsere Mantel besteht gewöhnlich (wie in Fig. 1) aus nur zwei

Guſsstücken, von denen das untere mit der Grundplatte und den Lagern der Ankerwelle

zusammengegossen ist. Bei gröſseren Maschinen aber bildet die Grundplatte mit den

Lagern zusammen ein Guſsstück, während der Mantel aus zwei besonderen Theilen

besteht. Die treibende Riemenscheibe jeder Maschine (auch diejenigen der gemischten

Maschinen) hat eine besondere, als Schwungrad wirkende Ansatzscheibe.

Die Bürsten werden ebenfalls in zwei verschiedenen Weisen gegen den Stromsammler

gedrückt. Bei den durch Fig. 1 dargestellten

Maschinen sind zwei Paar federnde Bürstenhalter von der in Fig. 2 skizzirten Form in

Verwendung, deren aus Kupfergaze bestehende Bürsten fast radial zum Stromsammler

gerichtet sind.

Die gröſseren Nebenschluſs-Maschinen, sowie die gemischten Dynamo hingegen haben

Bürstenhalter, bei welchen der Druck der Bürste durch einen am Ende belasteten Hebel

(Fig. 3)

mit dem verstellbaren Gewichte W geregelt werden kann.

Sollen die Bürsten vollständig vom Stromsammler abgehoben werden, so wird der

belastete Hebel so weit niedergedrückt, bis der kleine feststehende Hebel L in den Einschnitt einer mit dem Halter drehbaren

Scheibe einfällt und den Halter in dieser Stellung sichert.

Um den Strom der Maschine mit Reihenwickelung gleichmäſsig zu erhalten, sind die

getrennten Lagen der Wickelung nach einer Reihe von an der Maschine befestigten

Contactstücken geführt, welche mit einem selbsthätigen Regulator verbunden sind, der

in seiner äuſseren Form dem später beschriebenen Potentialregulator (Fig. 8) gleicht. Der

kreisförmige, den Bürstenhalter tragende Rahmen ist, wie in Fig. 1, mit einem

Zahnbogen versehen, in welchen ein auf der Welle eines Handrades sitzendes Trieb

eingreift, um die Verstellung der Bürsten auf dem Umfange des Stromsammlers leicht

bewerkstelligen zu können. Letzterer hat 80 Abtheilungen, die einander gegenüber

liegenden derselben sind innerlich verbunden, so daſs nur zwei um 90° versetzte

Bürsten nöthig sind.

Die Maschine Fig.

1 entwickelt 1700 Volt und 12 Ampère bei 600 Umdrehungen in der Minute,

ihr Gewicht ist etwa 2800k.

Der Ankerkern besteht aus 1mm,6 starken Scheiben

von weichem Eisenbleche, die unter sich isolirt und in Gruppen von je 6 Stück

vereinigt sind. Die 6 Scheiben jeder Gruppe sind zusammengenietet und so auf der

Welle befestigt, daſs zwischen je zwei benachbarten Gruppen ein Zwischenraum von

3mm,2 verbleibt. Die Wickelung des Ankers

erstreckt sich über die ganze Oberfläche des Trommelkernes, jedoch liegen die Spulen

nicht in diametraler Richtung, wie bei der Siemens-Wickelung, sondern erstrecken sich nur über einen kleinen Theil

der Trommeloberfläche. Zwischen den einzelnen Spulen sind Zwischenräume gelassen, so

daſs durch diese, in Verbindung mit denen zwischen den Kernscheiben, eine kräftige

Luftbewegung stattfinden kann. Die Wickelung vermag daher einen Strom bis zu 3200

Ampère auf 1 Quadratzoll (6qc,46)

Kupferquerschnitt aufzunehmen, ohne daſs eine gefährliche Erhitzung eintritt.

Für Maschinen mit hoher Spannung sind die Ankerspulen hinter einander geschaltet, wie

Fig. 4

zeigt, bei geringer Spannung dagegen paarweise parallel, wie in Fig. 5; in beiden Fällen

sind die einander im Durchmesser gegenüber liegenden Spulen von demselben Potential

mit einander verbunden, so daſs nur zwei Bürsten nothwendig sind. Zur gröſseren

Deutlichkeit ist in beiden Figuren der Trommelanker als abgestumpfter Kegel gedacht,

dessen Abstumpfungsfläche dem Beschauer zugekehrt ist.

Um für eine gegebene Gröſse der Maschine und für ein bestimmtes Potential die

geeignete Wickelung zu erhalten, kann jede getrennte Spule auf folgende drei

verschiedene Arten hergestellt werden: 1) Durch sechs vollständige Windungen

einfachen Drahtes; 2) durch zwei Drähte von gleichem Durchmesser in drei

vollständigen Windungen; 3) durch drei parallel geschaltete Drähte gleichen

Durchmessers in zwei vollständigen Windungen. Eine Spule der letzteren Art zeigt

Fig. 6. –

Würde z.B. eine Maschine mit den Spulen der ersteren Art bei einer bestimmten

Geschwindigkeit 600 Volt ergeben, so würden durch Anwendung der zweiten oder dritten

Art von Spulen 300 bezieh. 200 Volt zu erzielen sein. Die erstere Gattung von Spulen

wird überhaupt für hohe Spannungen angewendet und mit im Querschnitte rechteckigem

Drahte ausgeführt.

2) Das Ammeter von Alioth und

Co. ist in Fig. 7 nach dem Engineer vom 12. Juli 1889

Bd. 68 * S. 24 dargestellt, nach Fortnahme der Theilscheibe. Die Nadel N desselben ist aus dünnem Eisenbleche hergestellt und

Schnecken artig geformt; die in der Figur wiedergegebene Stellung entspricht der

Ruhelage, wenn kein Strom durch das Instrument geht. Das eine Ende der Nadel tritt

in den inneren Raum einer Spule C, am anderen Ende ist

der Zeiger angebracht. Eine im Mittelpunkte S des Instrumentes befestigte

lothrechte Spiralfeder wirkt als Gegenkraft auf die Nadel.

Die Voltmeter haben dieselbe Bauart, erhalten jedoch Spulen von hohem

Widerstände.

3) Der Potentialregulator von Alioth und Co. für Dynamo mit Nebenschluſs- und mit gemischter Wickelung

ist in Fig. 8

abgebildet und enthält (nach dem Engineer vom 12. Juli

1889 Bd. 68 * S. 24) ein aufrecht gestelltes Solenoid S, dessen Kern am oberen Ende

einen mit Quecksilber gefüllten Napf N trägt, in

welchen Contactstäbe von verschiedener Länge eintauchen. Jeder derselben ist mit

einem besonderen der im oberen Gestelltheile angebrachten Widerstände W verbunden, die, sobald sämmtliche Stäbe in das

Quecksilber eintauchen, einander parallel geschaltet werden, wobei der dem Felde der

Maschine hinzugesetzte Widerstand auf seinen kleinsten Betrag verringert wird. Wenn

nun das Potential zufolge einer Aenderung der Umlaufsgeschwindigkeit wachsen sollte,

so zieht das aus feinen Draht gewickelte Solenoid seinen Kern nach abwärts, wodurch

eine entsprechende Anzahl der Contactstäbe aus dem Quecksilber austreten, so daſs

weniger Widerstände parallel geschaltet bleiben, also der Widerstand der Maschine

zunimmt und das Potential wieder auf seine normale Gröſse verringert wird. Das

Gewicht des Solenoidkernes und Quecksilbers ist durch einen Schwimmer ausgeglichen,

der sich in einem unterhalb stehenden, mit geeigneter Flüssigkeit gefüllten Gefäſse

G befindet.

Zur Regulirung von Dynamo mit Reihenwickelung, welche Aenderungen der Belastung und

Geschwindigkeit ausgesetzt sind, wird derselbe Apparat angewendet, jedoch sind die

Contactstäbe auſser mit den erwähnten Widerständen auch noch mit besonderen Lagen

der Feldmagnetwickelung verbunden, und der Solenoidkern befindet sich bei normaler

Lage in seiner tiefsten, statt in seiner höchsten Stellung. Das Solenoid selbst ist

aus starkem Drahte hergestellt und nimmt den Hauptstrom auf. Nimmt die

Geschwindigkeit der Dynamo zu, oder werden Lampen ausgeschaltet, so wird der Kern

aufwärts gezogen und einige Lagen des Feldes werden auſser Thätigkeit gesetzt,

wogegen ein entsprechender Widerstand an ihre Stelle tritt, so daſs die

Geschwindigkeit der Maschine verringert wird. (Vgl. 11.)

4) Auf der Pariser Ausstellung befand sich noch der in Fig. 9 dargestellte Regulator für einen Motor. Letzterer hatte 2

und wurde von einem Lichtstromkreise aus bethätigt, welchem von der gröſsten Dynamo

der Strom geliefert wurde. Damit der Motor verschieden stark belastet werden konnte,

lieſs man ihn eine einer Dynamo ähnliche Maschine treiben.

Der Regulator wird mittels der Riemenscheibe P vom Motor

aus betrieben, deren Welle durch ein Kegelrad zwei gleiche Räder in beständige

entgegengesetzt gerichtete Umdrehung versetzt. Diese beiden Kegelräder sitzen auf

kegelförmig ausgebohrten Buchsen, in welche zwei auf der Welle befestigte Kegel

eingreifen können, und je nach der Stellung der Welle das eine oder das andere

Kegelrad mit der Welle kuppeln. Bei geringer Geschwindigkeit wird diese Welle durch

eine Feder nach rechts gedrückt, so daſs der rechts sitzende Kegel mit seinem

Kegelrade in Eingriff kommt, wodurch die Welle in einer bestimmten Richtung gedreht

wird. Uebersteigt die Geschwindigkeit ein bestimmtes Maſs, so wird der auf einer auf

der Welle sitzenden Kugel drehbar befestigte Regulatorring G, welcher bisher sich in schräger Lage befand, durch die Centrifugalkraft

eine mehr winkelrechte Stellung einnehmen und hierbei die Welle nach links

verschieben, so daſs das andere Rad mitgenommen und die Welle in entgegengesetzter

Richtung umgedreht wird. Die Umdrehung der Welle wird, durch ein Rädervorgelege

verringert, auf eine Schraubenspindel übertragen, welche ihre Mutter in dem

verschiebbaren federnden Contacte C findet, der sich je

nach der Drehungsrichtung der Spindel nach rechts oder links verschiebt und dabei

auf Contactstücken gleitet, die mit (in der Zeichnung fortgelassenen) Widerständen

verbunden sind. – Der Apparat wird so eingestellt, daſs, wenn die normale

Geschwindigkeit des Motors erreicht ist, der Regulatorring so weit winkelrecht

steht, um dem Drucke der Feder widerstehen zu können, so daſs beide Kegel jetzt

auſser Eingriff mit ihren Rädern stehen.

5) Cuénod, Sautter und Co. zu Genf (vgl. 1886 262 * 61) bauen ihre Dynamo sammt Regulator und Lampen

nach den Patenten von Thury und hatten verschiedene

Formen dieser Maschine 1889 in Paris ausgestellt.

Eine groſse Dynamo, welche 150 elektrische Pferdestärke entwickelt und 750 Ampère mit

150 Volt bei 380 Umdrehungen liefert, für 2000 16kerzige Lampen genügt, ein Gewicht

von 6t einschlieſslich der äuſseren Lager besitzt,

soll einen commerciellen Wirkungsgrad von 93,8 Proc. ergeben, d.h. es soll die im

äuſseren Stromkreise nutzbar gemachte elektrische Kraft 93,8 Proc. der an der

Riemenscheibe ausgeübten mechanischen Leistung betragen, wobei die Temperatur in der

Maschine nur 44° C. erreicht haben soll.

Eine zweite, ähnliche Maschine war mit einer stehenden Verbundmaschine von Gebrüder Sulzer in Winterthur unmittelbar gekuppelt,

welche 250 Umdrehungen in der Minute machte. Die Kuppelung zwischen Ankerwelle und

Kurbelwelle ist keine starre, sondern es ist Raffard's

elastische Kuppelung, welche in Fig. 10 (Engineer vom 19. Juli Bd. 70 * S. 46) skizzirt ist,

angewendet (vgl. 1888 269 * 57). In jeder der beiden, auf

den genannten Wellen sitzenden Scheiben von etwa 650mm Durchmesser sind acht Zapfen von je 13mm Durchmesser eingesetzt. Je ein Zapfen der einen Scheibe ist mit dem in

50mm Abstand stehenden Zapfen der anderen

Scheibe durch eine Schleife von Gummi, 13mm stark,

101mmbreit, verbunden. Diese Dynamo gibt 550 Ampère bei 65

Volt, kann jedoch, wenn die Geschwindigkeit auf 425 Umdrehungen in der Minute erhöht

wird, 110 Volt liefern.

In Fig. 11 ist eine solche Thury-Dynamo dargestellt; sie besitzen alle sechs Pole, und es erhalten

die Maschinen bis zu 45 Kilo-Watt zwei Bürsten, darüber hinaus vier, auch sechs. Bei

mehr als zwei Bürsten können sämmtliche mit Hilfe eines Handrades durch Schnecke und

Schneckenrad verstellt werden, während auſserdem noch drei Bürstenhalter einzeln

verstellbar sind, um eine möglichst genaue Einstellung derselben gegen die neutrale

Linie zu erhalten.

Fig. 11., Bd. 278, S. 113 Der Trommelankerkern ist aus ganz dünnen, gegen einander isolirten und mit

einander verbolzten Eisenblechscheiben hergestellt. Es ist bei der Wickelung auf

möglichste Vermeidung unwirksamen Drahtes Bedacht genommen, die auf einander

folgenden Spulen überdecken zum Theil die vorhergehenden; jede derselben ist mit dem

Stromsammler verbunden, der aus 121 Kupferstreifen besteht.

Fig. 12., Bd. 278, S. 113 Die Feldmagnetkerne, sowie die Polstücke sind aus Schmiedeeisen

angefertigt; erstere haben rechteckigen Querschnitt und sind in der aus Fig. 11 ersichtlichen Art mit den Polstücken

verschraubt. Durch den Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Polstücken sollen die

magnetischen Linien gezwungen werden, nur in die Polstücke überzutreten, Um einen

möglichst kleinen Zwischenraum zwischen der Ankerwickelung und den Polstücken zu

erhalten, sind die Lager auf concentrisch zur Bohrung der Polstücke ausgedrehte

Lagerblöcke der Grundplatte aufgeschraubt.

Für kleine Kräfte, bis zu 20 Kilo-Watt oder 26, erhalten die Thury-Maschinen zwei Pole und die in Fig. 12 abgebildete Form; sie haben dann Gramme-Wickelung.

Um endlich eine billigere Maschine herzustellen, ist die Form Fig. 13 gewählt, bei welcher die Magnetkerne und

Polstücke aus Guſseisen bestehen, auch sind letztere auf der äuſseren Seite hohl gegossen,

wie die Abbildung erkennen läſst.

Fig. 13., Bd. 278, S. 114 6) Der selbsthätige Ausschalter von Thury,

Fig. 17 (nach

dem Engineer vom 19. Juli 1889 Bd. 68 * S. 48) dient

zur Sicherung einer mit anderen Maschinen parallel geschalteten Dynamo für den Fall,

daſs dieselbe plötzlich, z.B. durch Reiſsen des Riemens zum Stillstande kommt.

Um die Maschine in den Stromkreis einzuschalten, wird der Handhebel nach rechts

gedreht, wobei die kupfernen Enden A desselben gegen

die Kupferbürsten B gedrückt und der Stromkreis

geschlossen wird. Gleichzeitig dreht sich der den Magnet N tragende Arm so weit, daſs der letztere den Polstücken P, welche vom Hauptstrome in einer bestimmten Richtung

magnetisirt werden, gegenüber zu liegen kommt und von diesen kräftig angezogen wird.

Sollte nun der Strom beispielsweise durch den oben erwähnten Umstand umgekehrt

werden, so wird auch der Magnetismus der Polstücke umgekehrt und der Magnet N abgestoſsen werden. Diese abstoſsende Wirkung wird

verstärkt durch zwei aus feinem Drahte gewickelte, mit der Hauptleitung verbundene

Spulen; die durch dieselben erzeugte Polarität wechselt also nicht, es wird

plötzlich eine kräftige Wirkung auf den Arm A ausgeübt

und dadurch der Stromkreis unterbrochen.

7) Thury's unmittelbare

Kuppelung zwischen Dampfmaschine und Dynamo ertheilt der Ankerwelle der

letzteren die doppelte Umdrehungszahl der ersteren und beruht auf dem in Fig. 18

schematisch dargestellten Grundgedanken. – Die mit zwei rechtwinklig sich kreuzenden

Schlitzen B und B1 versehene Scheibe A

ertheilt mit Hilfe des Doppelhebels DD1, dessen Endzapfen die

in den Schlitzen der Scheibe A sich bewegenden

Gleitstücke F, F1

tragen, der Welle E das Doppelte ihrer eigenen

Umdrehungszahl. Die in Paris ausgestellte zweckmäſsige Ausführung einer solchen

Kuppelung, von Weibel, Briquet und Co. in Genf,

erläutern Fig.

19 und 20.

Die Zapfen S, S1 und R, R1 sind an der

Scheibe A befestigt und durch kurze Lenkstangen und die

Y-förmigen Kurbeln U, U1, D1 und T, T1, D mit den Zapfen D und D1 des auf der

anzutreibenden Welle E sitzenden Doppelhebels

verbunden. Das ganze Getriebe ist so eingekapselt, daſs sämmtliche Theile stets in

Oel gehen.

8) Zur Regulirung des Potentials bedient sich Thury nach dem Engineer vom 19. Juli 1889

Bd. 68 * S. 47 entweder eines mechanisch, oder eines elektrisch betriebenen

Regulators; ersterer wird in beständiger Bewegung erhalten, entweder unmittelbar von

der Ankerwelle, oder von einer der Transmissionswellen aus; letzterer dagegen tritt

nur dann in Thätigkeit, wenn es gerade erforderlich ist, und wird durch einen

Elektromotor in Thätigkeit gesetzt, der seinen Strom von der Hauptleitung an

derjenigen Stelle entnimmt, wo das Potential regulirt werden soll. Letzteres wird

sich daher auch mehr für ausgedehnte Beleuchtungsanlagen empfehlen, weil die

erzeugende Dynamo von jedem Punkte, an welchem ein gleichmäſsiges Potential zu

erhalten ist, controlirt werden kann.

Der mechanisch betriebene Regulator besitzt (ähnlich wie in Fig. 9) eine wagerechte,

mittels Lederschnur angetriebene Welle, welche auf der rechten Seite zwei

Reibungskegel, auf der linken Seite aber eine Scheibe von weichem Eisen trägt, die

als Anker zwischen zwei liegenden Hufeisen-Elektromagneten sich befindet.

Unter den beiden Reibungskegeln befindet sich ein gröſserer entsprechender Kegel auf

einer stehenden Welle, welche mittels Schnecke ein Schneckenrad antreibt, dessen

wagerechte Achse über der Mitte einer Anzahl stehender Widerstände liegt und einen

Schleifcontact trägt, der auf einem, aus verschiedenen, mit den Widerstandspiralen

verbundenen Contactstücken gebildeten Bogen schleift. Die Welle des Schneckenrades

trägt noch ein kleines Getriebe p (Fig. 14), welches in die

Verzahnung einer um einen wagerechten Bolzen drehbaren Platte L greift, die zwei Contactschrauben v und u trägt. Zwischen

denselben spielt ein leichter wagerechter Hebel, dessen Lage durch die Stellung des

Kernes eines Solenoids bestimmt wird; die Spule des Solenoids steht mit denjenigen

Punkten in Verbindung, zwischen denen das Potential unveränderlich sein soll.

Die Wirkungsweise des Apparates ist folgende: Wenn das Potential steigt, so stellt

der Solenoidkern den oberen Contact bei v her, wodurch

der zu diesem gehörige Elektromagnet in Nebenschluſs zum Hauptstromkreise gebracht

wird. Dieser Magnet zieht nun die auf der wagerechten Antriebswelle befindliche

Ankerscheibe an sich und bringt durch die hiermit verbundene Verschiebung der Welle

einen ihrer beiden Reibungskegel mit dem mittleren wagerechten Kegel in Berührung,

so daſs nun durch die erwähnte Schnecken Verbindung der Schleifcontact so bewegt

wird, daſs der Widerstand im Felde der Maschine vergröſsert wird. Gleichzeitig wird

aber dem Hebel L durch das Getriebe p eine langsame Abwärtsbewegung ertheilt, so daſs der

in Thätigkeit getretene Elektromagnet selbsthätig und allmählich wieder

ausgeschaltet wird. Geschieht dies schon etwas früher, als das Potential seine

normale Höhe deicht hat, so folgt der Contacthebel und macht nochmals Contact; zu viel Widerstand kann aber dabei nicht eingeschaltet

werden. Die umgekehrten

Bewegungen treten ein, wenn das Potential unter das Normale fällt.

Die vortheilhafteste Geschwindigkeit, mit welcher dieser Regulator laufen muſs, wird

von Thury in jedem besonderen Falle bestimmt; ihre

Grenzen sind 40 bis 350 Umdrehungen in der Minute. Die empfindlichste Regulirung

wird erlangt, wenn der Apparat die Veränderung des Widerstandes in dem Maſse

bewirkt, daſs die sich ergebenden Aenderungen der Stromstärke im Felde der Maschine

in dem gleichen Maſse erfolgen, wie das Eisen des Feldes fähig ist, seinen

Magnetismus zu ändern.

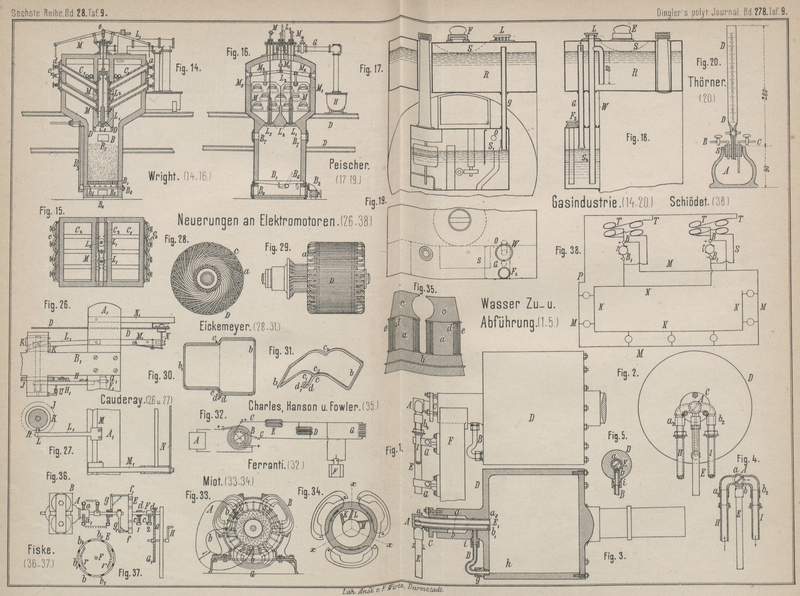

Wie der Schleifcontact die Veränderung des Widerstandes veranlaſst, ist aus Fig. 15 näher

ersichtlich. Der Widerstand ist zwischen den beiden angedeuteten, mit dem Felde der

Maschine verbundenen Polklemmen veränderlich. Die beiden isolirten, den

Schleifcontact C bildenden Arme bringen bei der in Fig. 15

gezeichneten Stellung die eben zwischen ihnen liegenden Widerstände in

Parallelschaltung mit den äuſsersten Spulen; sie schlieſsen dagegen, wenn beide

gleichzeitig denselben Contact berühren, die letzteren im Kurzschluſs. So ist es

möglich, die Widerstände in feineren Unterschieden zu wechseln, ohne ihnen selbst

genau die entsprechende Gröſse zu geben.

Der elektrisch betriebene Regulator wird in ähnlicher Weise durch einen leichten, mit

dem Kerne des Solenoids S verbundenen Hebel h geregelt; die elektrischen Verbindungen sind so

angeordnet, daſs der Motor sich nach rechts oder nach links dreht, je nachdem der

Hebel h entweder oben an v, oder unten an u Contact macht; nach Fig. 16 geht

nämlich der Strom entweder in der einen oder in der anderen Richtung durch den Draht

d und den Anker, während die Stromrichtung in den

beiden Spulen des Feldmagnetes dieselbe bleibt. Je nach der Umdrehungsrichtung des

Ankers ist die eine oder die andere Feldmagnetspule parallel mit demselben, die

zweite aber stets dahinter geschaltet. Die als Nebenschlüsse angedeuteten

Widerstände zu den Feldspulen dienen zur Regelung der Geschwindigkeit des Motors. –

Bevor der Schleifcontactarm jedes Ende seines Weges auf dem

Widerstandscontactquadranten erreicht, öffnet er eine Contactfeder, welche den Strom

vom Motor abschneidet; dadurch wird verhindert, daſs der Contactarm sämmtliche

Widerstände verläſst. Die Bewegung des Motors wird durch Rädervorgelege verringert

auf den Contactarm übertragen, während für die allmähliche Aenderung des

Widerstandes dieselbe Anordnung getroffen ist, wie beim mechanisch bewegten

Regulator.

9) Die Elsässer Maschinenbau-Gesellschaft betreibt bloſs

in ihren Werkstätten zu Belfort den Bau von Dynamomaschinen nebst Zubehör. Sie hatte

auf der Pariser Ausstellung 1889 unter anderen die in Fig.

21 nach dem Engineer vom 9. August 1889 Bd.

68 * S. 109 abgebildete, unmittelbar mit der Dampfmaschine gekuppelte Dynamo

vorgeführt, deren wesentliche Eigenthümlichkeit darin besteht, daſs sie ein sechspoliges

feststehendes magnetisches Feld besitzt, um welches sich der ringförmige Anker

dreht, dessen äuſsere Mantelfläche gleichzeitig den Stromsammler bildet.

Der Feldmagnet besteht aus Guſseisen, hat sechs radiale, mit der Nabe

zusammengegossene Arme und ist mittels eines geeigneten Ansatzes unmittelbar an die

Grundplatte der Betriebsmaschine geschraubt, so daſs dieser Ansatz gleichzeitig das

eine Lager der Ankerwelle bildet. – Die Maschine hat Nebenschluſswickelung, die

einzelnen Feldspulen sind hinter einander geschaltet. Die magnetische Anordnung ist

hier vortheilhafter, als wenn die Feldmagnetkerne von einem äuſseren Mantel sich

nach dem im Inneren liegenden Anker erstrecken.

Fig. 21., Bd. 278, S. 117 Der Anker bildet einen flachen, die Polstücke umgebenden Ring, dessen Kern

aus schwachen zusammengeschraubten Scheiben von Eisenblech besteht und von 18

parallel zur Welle laufenden und gleich weit von einander abstehenden Messingarmen

getragen wird; diese Arme sitzen an einem 18 armigen Sterne, dessen Nabe auf die

Welle aufgekeilt ist. Dieser Ring hat Gramme-Wickelung;

jede Spule ist unmittelbar mit dem zugehörenden Streifen des Stromsammlers

verbunden. Letzterer ist auf der Auſsenfläche des Ankerringes angebracht, besteht

aus 714 Abtheilungen von etwa 25mm radialer Tiefe

und etwa 305mm Breite. Diese Anordnung bedingt

ebenso viel Bürsten, als Pole vorhanden sind. Daher hat die vorliegende Maschine

sechs Bürsten; jede derselben sitzt auf einer Messingspindel, und diese werden

sämmtlich von einem sechsarmigen guſseisernen Rahmen, von dem sie sorgfältig isolirt

sind, getragen. Die Bürsten sind durch Drähte zu einander parallel geschaltet; die abwechselnden

Bürsten sind nämlich durch Leiter verbunden und jede der beiden Gruppen mit einer

der Hauptpolklemmen. Um die Bürsten gleichzeitig vom Stromsammler abheben (wie in

Fig. 21), bezieh. anstellen zu können, ist ein

kleinerer sechsarmiger Stern seitwärts des Bürstenhalterrahmens angebracht und gegen

diesen mittels des Hebels D drehbar. Dieser Hebel ist

drehbar an dem letzt erwähnten Sterne befestigt und mit einem Zahnbogen versehen,

welcher in eine entsprechende Verzahnung auf der Nabe des Bürstenrahmens eingreift.

Wird Hebel D gedreht, so wird auch der kleinere Stern

in Drehung versetzt, wobei die an seine Arme angekuppelten, am anderen Ende mit den

Spindeln der Bürsten in geeigneter Weise verbundenen, gut isolirten Stangen eine

entsprechende Drehung der Bürstenspindeln veranlassen. Jede Spindel trägt vier

Bürsten, die jede für sich durch eine Druckschraube gegen den Umfang des

Stromsammlers mehr oder weniger angedrückt werden können. Auſserdem können

sämmtliche Bürsten mit Hilfe des Hebels A gleichzeitig

gegen den Stromsammler verstellt werden. Dazu sind die beiden vorher erwähnten

Bürstenrahmen auf eine mit dem Zahnrade R versehene

Hülse aufgekeilt; in R greift ein Getriebe ein, auf

dessen Achse zunächst ein Handrad fest aufgesetzt und auſserdem der Handhebel A lose aufgeschoben ist. Mit Hilfe eines Stiftes, mit

welchem sich der Hebel A in das Handrad einlegen kann,

läſst sich das Rad und demnach auch die Bürstenrahmen beliebig weit drehen. Um ihn

in der gewünschten Stellung zu erhalten, braucht man nur durch den Handgriff E eine auf die Welle des Getriebes einwirkende Bremse

fest anzuziehen.

Der groſse Stromsammler und seine zahlreichen Abtheilungen sichern eine groſse

Gleichmäſsigkeit des Stromes, während die möglichste Vermeidung des Funkengebens bei

schwerer Belastung dadurch erreicht wird, daſs die Bürsten auf einer bedeutenden

Strecke zu beiden Seiten der neutralen Linie verstellt werden können. Dagegen ist

dieser Stromsammler der verhältniſsmäſsig theuerste Theil der Maschine.

Die ausgestellte Maschine war für eine Leistung von 125000 Watt, und zwar mit 1000

Ampère bei 125 Volt bestimmt, doch kann der Strom ohne Gefahr auf 1500 Ampère mit

200 Volt verstärkt werden. Da jeder Satz von vier Bürsten ein Drittel des Stromes

abführt, so boten die Bürsten zu wenig Contactfläche und sollten durch fast über die

ganze Breite des Stromsammlers reichende ersetzt werden, welche zugleich eine

erheblich geringere Abnutzung des Stromsammlers verursachten.

Das Gewicht der ganzen Maschine beträgt etwa 7t;

dieselbe macht 150 Umdrehungen in der Minute.

Die mit dieser Dynamo unmittelbar gekuppelte Dampfmaschine ist nach der Bauart von

Armington und Sims mit zwei Cylindern ausgeführt;

sie leistet 150 bei 200 Umdrehungen und ist mit einem, im Schwungrade angebrachten

Centrifugalregulator versehen, welcher auf das selbsthätige Dampfeinlaſsventil

wirkt.

Die Hauptleitungen sind von der Dynamo zunächst nach zwei auf einem aufrechten

Ständer angebrachten Messingklemmen geführt; dieser Ständer besitzt an jedem Pole

einen Sicherheitspfropfen und enthält auſserdem eine, während des Ganges der

Maschine brennende Glühlampe. Die Leitungen sind dann erst nach dem Schaltbrette

geführt.

Fig. 22., Bd. 278, S. 119 10) Die Elsässer Maschinenbau-Gesellschaft

hatte auſser der vorher beschriebenen Dynamo in Paris noch zwei zweipolige Dynamo ausgestellt, von denen Fig. 22 eine Abbildung gibt. Diese beiden Maschinen

wurden in der Ausstellung von den beiden Schwungrädern einer 125pferdigen Armington und Sims-Dampfmaschine, welche 250

Umdrehungen in der Minute macht, durch Riemen mit 350 Umdrehungen in der Minute

angetrieben. Jede derselben war für 500 Ampère bei 120 Volt, also 80 elektrische

Pferdekräfte, berechnet. Die Grundplatte und die Lagerständer dieser Dynamo sind in

einem Stücke gegossen, die letzteren bieten dem eigentlichen Lager eine

halbkreisförmige Auflagerfläche, behufs genauer Centrirung derselben. Jeder Schenkel

des Feldmagnetes ist mit dem Polstücke aus dem Ganzen, aber hohl gegossen und

enthält in seinem cylindrischen Hohlraume einen schmiedeeisernen, von dem unteren

Ende des Schenkels bis in das Polstück sich erstreckenden Kern. Bei dieser

besonderen Anordnung soll, nach den angestellten Versuchen, das magnetische Feld in einer

wagerechten, beide Polstücke halbirenden Linie in und aus dem Anker treten und daher

die Anziehung des Feldes symmetrisch auf die Mitte des Ankers einwirken, so daſs

dieser nach keiner Richtung hin aus dem mechanischen Gleichgewichte kommt, wodurch

anderenfalls die Lager der Ankerwelle ungleich belastet werden. Man hat nämlich

durch Versuche gefunden, daſs bei voll gegossenen Magnetschenkeln und Polstücken

derselben Form die magnetische Strömung leichter durch die unteren Ecken der

Polstücke und durch den Weicheisenkern des Ankers geht, als durch die in den

Polstücken selbst dargebotene Masse. Durch diese ungleiche Vertheilung des

Magnetismus wird aber die untere Lagerschale so stark belastet, daſs sie stets warm

läuft, was bei der neuen Anordnung nicht mehr vorkommt.

Der Stromsammler dieser Maschine besteht aus Abtheilungen oder Stangen aus Eisen,

welche an die messingenen Verbindungsstücke, woran sich die Ankerdrähte

anschlieſsen, verschraubt sind. Diese Anordnung bietet einmal den Vortheil, daſs

sich zwischen den einzelnen Sammlerstäben eine isolirende Luftschicht befindet, und

gestattet zweitens eine leichte Erneuerung dieser Theile.

Arbeiten mehrere Dynamo einzeln oder zusammen in Parallelschaltung, so erhält das

Schaltbrett in der Mitte zwei wagerechte Kupferschienen, denen einerseits der Strom

von den Dynamo zugeführt wird, während sie ihn andererseits den Leitungen

überliefern. Die eine Polklemme der Dynamo ist zunächst mit einem selbsthätigen

Ausschalter verbunden, der mit der Hand geschlossen wird, aber den Stromkreis

selbsthätig sofort unterbricht, sobald durch irgend welchen Zufall eine Umkehrung

des Stromes eintritt. Von diesem Ausschalter geht der Strom durch ein Ammeter nach

einer der Kupferschienen; die Rückleitung von der anderen Schiene geht durch einen

Handumschalter nach der Dynamo; dieser Handumschalter bewirkt die Stromunterbrechung

mit Hilfe sehr kräftiger Federn unabhängig von der Geschwindigkeit, mit welcher der

Handhebel gedreht wird.

11) Der Potentialregulator derselben Gesellschaft

besteht aus einem Solenoid, dessen Kern auf den einen Arm eines wagerechten, am

anderen Arme einen Quecksilbercontact tragenden Hebels wirkt. In das Quecksilber

tauchen Drähte von verschiedener Länge, von denen je nach der Stellung des

Quecksilbergefäſses mehr oder weniger eintauchen und dadurch mehr oder weniger von

den Widerständen in den Stromkreis des im Nebenschlusse liegenden Feldes

einschalten. Fällt das Potential der Maschine, so geht der Kern nieder und das

Gefäſs empor, es werden mehr Drähte in das Quecksilber eingetaucht und die zu ihnen

gehörigen Widerstände kurz geschlossen. (Vgl. 3.)

(Fortsetzung folgt.)