| Titel: | Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 156 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes * S.

108 d. Bd.)

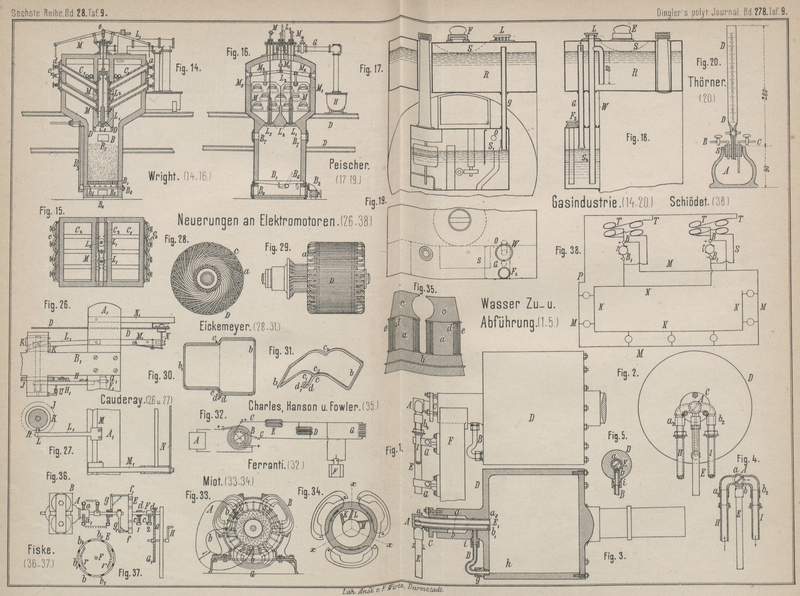

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

12) L. S. M. Pyke und H. T. Barnett in London geben in

ihrem Englischen Patent Nr. 11503 vom 9. August 1888 eine Dynamomaschine an, deren

inducirende und inducirte Spulen beide feststehen, während mehrere magnetische

Inductoren an den inducirten Spulen sich vorüber bewegen. Der Hauptkern B des Feldmagnetes (Fig. 23) ist auf der

Grundplatte befestigt und mit Aussparungen A, D zur

Aufnahme der erregenden Spule versehen. Zwei Reihen polförmiger Hervorragungen E, F und G, H (Fig. 23 und

24) sind

am äuſseren Rande des Hauptkernes B angebracht und mit

den Spulen L, M, N, O für den zu erzeugenden Strom

bewickelt. Die Inductoren werden durch kreisausschnittförmige Eisenplatten J gebildet, welche radial von der auf die umlaufende

Welle S aufgekeilten Phosphor-Bronze-Nabe C ausgehen; diese Platten J sowohl, als auch die polförmigen Hervorragungen am Hauptkerne sind aus

schwachen, gegen einander isolirten weichen Eisenblechscheiben zusammengesetzt; die

Scheiben der Pole sind als concentrische Kreise angeordnet, die der Inductoren

dagegen liegen in der Richtung der Halbmesser. Die Spulen auf den Polstücken können

parallel oder hinter einander oder in Gruppen geschaltet sein. Während der Umdrehung

der Inductoren werden die Pole E, G gleichzeitig

magnetisirt, während die Pole F, H gleichzeitig

entmagnetisirt werden und umgekehrt. Wie Fig. 24 erkennen läſst,

ist die Breite der Inductoren J etwa gleich der des

Luftzwischenraumes zwischen ihnen und gleich der Entfernung zweier benachbarter

Polstücke. Das Neue dieser Maschine liegt in der paarweisen Anordnung der Polstücke,

durch welche die abwechselnde Herstellung eines Weges für den vom erregenden Strome

erzeugten Magnetismus beschafft wird.

13) J. D. Gibbs und E. Fesquet in London geben ihrer

durch das Englische Patent Nr. 238 vom 5. Januar 1889 geschützten

Wechselstrom-Dynamo einen feststehenden Anker, welchen die umlaufenden Feldmagnete als Ring umgeben.

Die Feldmagnete bestehen aus einer um einen weichen Eisenkörper gewickelten Spule;

dieser Kern hat an jeder Seite einen Flansch mit Polstücken, welcher parallel zur

Welle liegt und sich über die Spule erstreckt. Die Polstücke des einen Flansches

stehen den Zwischenräumen zwischen den Polstücken des anderen Flansches gegenüber.

Der Zwischenraum zwischen den Polstücken ist mit einer isolirenden Masse so

ausgefüllt, daſs das Ganze eine zusammenhängende Auſsenfläche besitzt. Der Anker

besteht aus Scheiben von weichem Eisenbleche, die gegen einander isolirt sind; die

Spulen sind auf innere Hervorragungen gewickelt, die in derselben Anzahl vorhanden

sind, wie die Polstücke der Feldmagnete.

14) I. Cauderay in Paris hat einen neuen

Elektricitätsmesser (Englisches Patent Nr. 4654 vom 16. März 1889) entworfen,

welcher in Fig.

25 in der Ansicht dargestellt ist, während Fig. 26 und 27 einzelne

Theile desselben geben. – Die Rollen C des Ampère- oder

Wattmeters schlieſsen eine Spule ein, welche auf der aufrechten Spindel C1 befestigt ist. Diese

trägt die Zeigernadel und ist in dem, mittels der Spiralfeder E aufgehängten Rahmen D1 gelagert. Durch die Elektromagnetspulen F wird die Achse F1 eines Uhrwerkes in Drehung versetzt, dessen

Schwungrad G dicht am unteren Ende der Welle F1 über einer

regulirenden Spiralfeder angebracht ist. Der Strom verursacht ein Schwingen der

Welle F1, welches durch

den Nuthenring G1 auf

ein Blatt H von getempertem Stahle übertragen wird; H ist auf dem Ende eines Hebels H1 befestigt, der frei auf der Achse I schwingt. Dieser Hebel H1 trägt einen Sperrkegel I1, welcher auf das,

auf der Achse I befestigte Sperrrad J wirkt. Die unter dem Hebel H1 angebrachte Feder hat das Bestreben,

denselben stets in seine normale Lage senkrecht zu F1 zurück zu bringen.

Die Welle I trägt oben eine Scheibe üf, in deren

gekrümmter Nuth die Rolle R (Fig. 26 und 27) eingreift,

so daſs bei Drehung der Welle I der Achse M des Hebels L1 und dem beweglichen ausgeglichenen Rahmen M1 eine schwingende

Bewegung ertheilt wird. Mit letzterem ist der keilförmige Rahmen N verbunden, und seine Stellung bestimmt die lothrechte

Bewegung der Nadel D und des mit Eintheilung

versehenen, durch Gegengewichte O und P ausgeglichenen Rahmens N1. Durch die Bewegung von N1 wird das Sperrrad

Q getrieben. (Die übrigen Theile des Apparates

entsprechen den in den Patenten Nr. 1756 von 1883; Nr. 7515 von 1884; Nr. 13704 von

1885; Nr. 6369 von 1886 und Nr. 12332 von 1888.)

Durch den Einfluſs der Magnete F und den des

Federregulators F1

macht das Schwungrad G eine Schwingung in der Secunde;

der Hebel H1 bewegt das

Rad J in derselben Zeit um einen Zahn, so daſs es eine

Umdrehung in der Minute macht; ebenso macht der Rahmen M1 mit Neine Schwingung in der

Minute. Die Nadel D bewegt sich unter dem Einflüsse des

Stromes über die Theilplatte und der schräge Rahmen N

trifft sie in dieser Bewegung. Die hierdurch veranlaſste Ablenkung der Nadel erzeugt

eine der Stromstärke proportionale Fortbewegung des Rades Q.

15) F. V. Andersen in London beabsichtigt nach seinem

Englischen Patente Nr. 12832 vom 5. September 1888 bei groſsen Dynamomaschinen die

Erwärmung der Leiter möglichst zu verringern und die Bildung von Nebenströmen zu

verhüten. Zu diesem Zwecke wird derjenige Theil des Leiters, durch welchen die

magnetischen Linien beim Ein- und Austritte in den Ankerkern durchlaufen, aus einer

groſsen Anzahl von Kupferstreifen hergestellt, welche nur an ihren Enden

zusammengelöthet sind. In dem Leiter wird nahe an jedem Ende eine längliche Oeffnung

gelassen, welche zur Aufnahme der von der Ankerwickelung kommenden Verbindungsdrähte

dient. Diese Oeffnungen werden dadurch erhalten, daſs man einen Metallpfropfen

zwischen die Streifen bringt, wenn sie zusammengelegt werden, und dann die Streifen

an dieser Stelle wegfeilt. Die Streifen werden an ihren Enden allmählich

abgeschwächt, so daſs der Leiter an dieser Stelle nicht dicker wird. Alle Streifen

werden gefirniſst und dadurch gegen einander isolirt; auch wird zuweilen ein

isolirendes Band zwischen die Streifen gelegt. Beim Wickeln des Ankers werden die

hier beschriebenen Leiter an der Auſsenseite des Kernes angebracht, während zu den

übrigen Theilen gewöhnlich einfache oder zusammengedrehte Leiter verwendet

werden.

16) R. Eickemeyer in Yonkers, New York (vgl. 1889 273 * 291) strebt (Englisches Patent Nr. 2246 vom 14.

Februar 1888), in der Ankerwickelung die Kreuzung der Drähte jeder Spule an den

Enden des Ankers möglichst zu vermindern, sowie eine nahe Berührung zu vermeiden, wo

irgend ein Draht sich mit irgend einem anderen Drahte derselben oder einer anderen

Spule kreuzt. Fig.

28 und 29 geben die beiden Ansichten eines zweipoligen Ankers mit dieser

Wickelung. Seitwärts von den Enden des Ankerkernes steht aus der Trommel C eine Reihe lösbarer ringförmig angeordneter Stutzen

oder Stifte a vor, die aus isolirendem Material

bestehen oder mit solchem überzogen sind. Der Anker hat hier 36 übereinstimmende

Drahtspulen D; jede Spule auf einer Seite der in Fig. 30 durch

eine punktirte Linie angedeuteten Mittellinie hat auſsen geringere Abmessungen als

der entgegengesetzte Theil in seinem Inneren; dagegen gleichen sich die beiden

Theile genau in ihrer Umfangsform. Diese besondere Eigenthümlichkeit wird stets

beibehalten ohne Rücksicht auf die Zahl der Windungen in der Spule und auf eine

Veränderung der Ankerform. In Fig. 30 und 31 bezeichnen

b und b1 die beiden Seiten, c

und c1 die beiden Enden

der Spule, c2 und c3 sind die Windungen,

d und d1 die mit dem Stromsammler elektrisch leitend

verbundenen Enden. Die Seite b ist länger als b1, so daſs, wenn die

verschiedenen Spulen

auf dem Kerne befestigt sind, die Seite b1 einer jeden in oder durch die Seite b anderer Spulen geht; die schmalen kurzen Seiten

wechseln mit den vorstehenden langen Seiten, und die Stifte a bieten eine Sicherung gegen Verschiebung in der Richtung des

Kernumfanges. Alle Drahttheile in jeder Windung sind parallel mit den entsprechenden

Theilen der anderen Windung derselben Spule; alle Spulen können nach dem Einstecken

der Stifte a leicht lose auf den Kern gelegt und in die

richtige Lage gegen den Kern gebracht werden.

17) S. Z. de Ferranti in Hampstead (vgl. 276 * 433) gibt im Englischen Patente Nr. 2313 A vom 15. Februar 1888 nachfolgende Einrichtung an, um

den Strom einer Dynamo mittels einer Selbstinductionsrolle oder eines Condensators

gleichmäſsig zu erhalten. In Fig. 32 bezeichnet A die Wechselstromdynamo, B deren Stromwender und C die von ihm

ausgehenden Hauptleitungen, D ist eine beide

Hauptleitungen verbindende Selbstinductionsrolle und E

eine Inductionsspule, in Hintereinanderschaltung mit den Hauptleitern, und endlich

F der Elektromotor. G

bezeichnet eine Speicherbatterie, welche durch den Gleichstrom geladen werden kann.

Die Spule E wird bei jeder Zunahme des Stromes einen

Widerstand bieten und so den Gesammtbetrag der Zunahme vermindern. Die Spule D wird den Strom in demselben Verhältnisse aufnehmen,

als er zunimmt, und gibt Strom ab in demselben Verhältnisse seiner Abnahme. Auf

diese Weise wird die Stromstärke mehr gleichmäſsig und der Strom geeigneter zum

Betriebe eines Elektromotors, der Ladung von Speicherbatterien u. dgl. gemacht. Die

Spule E kann auch weggelassen werden. An Stelle der

Spule D läſst sich auch ein Condensator setzen.

18) G. Miot in Paris (Englisches Patent Nr. 3235 vom 2.

März 1888) wendet nur halb so viele magnetische Felder an, als Pole vorhanden sind.

In Fig. 33

ist eine sechspolige Dynamo skizzirt, welche mit den drei von einander unabhängigen

Feldmagneten A, B, G versehen ist; auch ist aus der

Figur die Anordnung jedes der magnetischen Felder zu ersehen, wobei die ausgezogenen

Pfeile den Stromlauf im Anker bezeichnen. Die vollen und punktirten Linien

bezeichnen die elementaren Windungen, sowie die Platten des Stromsammlers und die

Art der Verbindung. Die kleinen punktirten Pfeile bezeichnen den Lauf des vor jedem

der Pole inducirten Stromes in den in ausgezogenen Linien gezeichneten Windungen der

Spulen. Die in den sechs Theilen des Ankers inducirten Ströme werden durch zwei Paar

Bürsten gesammelt, welche so befestigt sind, daſs das eine Paar an oder über einem

Pole von dem einen Vorzeichen, das andere Paar aber an oder über einem anderen Pole

von entgegengesetztem Vorzeichen liegt.

Fig. 34 ist

ein Schema der verbesserten Maschine; die drei flachen oder gekrümmten, von einander

unabhängigen Feldmagnete sind so angeordnet, daſs ungleichnamige Pole neben einander

stehen. Der Umfang wird durch die drei Halbmesser OX,

zu denen die ungleichnamigen Pole symmetrisch liegen, in drei Theile zerlegt. Die

inducirten Ströme werden durch drei Bürsten K, L, M

gesammelt, von denen die beiden äuſseren K und M parallel geschaltet sind und einen der Pole bilden,

während der andere durch die mittlere Bürste L gebildet

wird. Die äuſseren Bürsten haben einen gröſsten Abstand von 120° von einander. – In

gewissen Fällen verwendet der Erfinder vier Bürsten, wie in Fig. 33 angedeutet, die

paarweise, und zwar parallel verbunden sind. Die ersteren liegen an einem

magnetischen Nordpole, die beiden anderen an einem Südpole.

19) P. I. Charles, L. Hanson in Halifax und R. H. Fowler in Leeds verwenden nach dem Englischen

Patente Nr. 4425 vom 22. März 1888 statt der Drahtwickelung von geringem Widerstände

eine solche d (Fig. 35) von

Kupferblechstreifen, welche in Form einer Rolle die Eisenkerne a auf ihrer ganzen Länge bedecken. Die Kerne a sind magnetisch durch das Grundstück b verbunden: die Polstücke c sind zur Aufnahme des Ankers ausgebohrt. Die einzelnen Lagen der

Wickelung d sind durch mit Paraffin getränktes Papier

oder Baumwollgewebe, vulkanisirter Faser, oder sonst in geeigneter Art gegen

einander isolirt. Die Rolle ist durch Umbiegen der Kanten und Auflöthen oder

Aufnieten eines flachen Kupferstreifens von genügendem Querschnitte vereinigt, und

zwischen eine der Sammelbürsten und eine der Polklemmen geschaltet. Auf (oder auch

unter) der Wickelung d befindet sich noch die wie

gewöhnlich aus isolirtem Drahte hergestellte Nebenschluſswickelung e e mit gröſserem Widerstände.

20) B. A. Fiske auf dem Schiffe „Atalanta“ der

Vereinigten Staaten regulirt die Bewegung von Elektromotoren oder die durch solche

betriebenen Maschinen nach dem Englischen Patente Nr. 4270 vom 20. März 1888 auf

folgende Weise:

In Fig. 36

bezeichnet A den Anker, B

die Feldmagnete, a und a1 die auf dem Stromwender liegenden

Bürsten des elektrodynamischen Motors. Auf einer in genauer Verlängerung der

Ankerachse liegenden Welle F ist eine Trommelscheibe

E befestigt: auf ihrem Umfange ist sie mit gegen

einander isolirten Contactstücken b, b1,

b2 (Fig. 37) versehen, welche

mit den Regulirungswiderständen r in Verbindung sind.

Die Welle F wird unter Vermittelung der

Räderübersetzung G, G1

von der Kurbel H aus in Umdrehung versetzt. Die den

treibenden Strom zuführenden Drähte 1 und 2 sind mit den Bürsten c

und c1 verbunden,

welche auf den gegen die Welle F isolirten Ringen d und d1 schleifen. Von dem Ringe d ist ein Draht nach dem Inneren der Trommel E geführt. Die Ankerwelle trägt noch die beiden federnden Arme g und g1, an deren vorderem Arme die auf dem Umfange der

Trommel ruhenden Contactrollen f und f1 angebracht sind.

Wenn der Maschinenwärter mit Hilfe der Kurbel H die

Welle F in derselben Richtung und mit derselben

Geschwindigkeit bewegt, wie die Ankerwelle, so bleiben die Rollen f und f1 in

der ihnen ursprünglich gegebenen Stellung zu den Contactplatten auf dem Umfange der

Trommel E. Wenn sie z.B. auf b und b4

liegen, so wird der Motor mit der höchsten Geschwindigkeit laufen, weil dann kein

Widerstand im Ankerstromkreise liegt. Soll dagegen die Geschwindigkeit verkleinert

werden, so wird die Kurbel etwas langsamer gedreht und die Rollen f und f1 werden durch die voreilende Ankerwelle auf ein

anderes Plattenpaar, etwa b1 und b3,

gelegt; hierdurch wird aber ein Theil des Widerstandes in den Stromkreis gebracht,

so daſs die Geschwindigkeit des Motors alsbald abnehmen wird. Um den Motor

anzuhalten, wird die Kurbel still gehalten, der Anker läuft noch eine kurze Zeit

weiter, bis die Rollen die Platten b3 und b7 berühren, hier wird der Stromkreis unterbrochen,

der Motor steht still. Behufs Umkehrung der Drehungsrichtung des Motors wird die

Kurbel H entgegengesetzt gedreht, worauf die Trommel

E zugleich umgestellt wird, so daſs die Rollen f und f1 in die entgegengesetzte Stellung auf der Trommel

gebracht werden und die Richtung des Stromes im Anker umkehren.

21) Um zwei (oder mehrere) Dynamo in Parallelschaltung in demselben Lichtstromkreise

arbeiten lassen zu können, ohne befürchten zu müssen, daſs die eine den Magnetismus

der anderen umkehre, hat F. V. Schioedet, Elektriker

bei Koefoed und Hauberg in Kopenhagen, nach dem Telegraphic Journal, 1890 Bd. 26 * S. 457, die

gemischte Wickelung für die Dynamo so abgeändert, daſs er nicht den Hauptstrom in

einem dicken Drahte um die Feldmagnete führt, sondern an den Hauptstrom einen

Nebenschluſs legt, welcher zwei Punkte des positiven oder des negativen Hauptleiters

mit einander verbindet. Durch diesen Nebenschluſs geht ein Strom, dessen Stärke von

dem Potentialverluste zwischen diesen beiden Punkten abhängt. Auf diese Weise ist

die Potentialzunahme bloſs abhängig von dem Gesammtstrome in dem Hauptleiter, da der

Strom in dem Hauptnebenschlusse durch den einen stärkeren Potentialverlust

verursachenden stärkeren Strom in dem Hauptleiter verstärkt wird. Groſse und kleine

Dynamo können so mit einander verbunden werden, da ihr Potential gleichzeitig im

Verhältnisse zu dem Potentialverluste zwischen den beiden Enden des erwähnten

Hauptnebenschlusses vergröſsert wird. In der zugehörigen Abbildung (Fig. 38) sind die beiden

positiven Bürsten mit B, die negativen mit B1 bezeichnet, die von

ihnen ausgehenden Hauptleiter, in denen mit einem gewissen Potential Verluste

gearbeitet wird, mit M und N. Von der Bewickelung eines jeden Schenkels der beiden

Hufeisenfeldmagnete ist von jedem Nebenschlusse nur eine Windung angegeben. Zunächst

sind die zwei Bürsten derselben Maschine durch einen Nebenschluſs S in gewöhnlicher Weise unmittelbar verbunden. Der

Hauptnebenschluſs T hingegen führt in Fig. 38 von jeder

positiven Bürste B nach dem entferntesten Ende P des positiven Hauptleiters M; bei genauer Berechnung des Potentialverlustes zwischen B und P und bei Anbringung einer

entsprechenden Anzahl von Windungen auf dem Feldmagnete im Hauptnebenschlusse T wird dieser Strom das Potential zwischen den Bürsten

gerade dem Potentialverluste entsprechend vergröſsern. In S und T geht der Strom in derselben Richtung,

daher kann die eine Dynamo die Pole der anderen nicht umkehren, selbst wenn sie

ihren Strom durch den Anker der anderen sendet. Vgl. auch 1890 276 * 437.

Tafeln