| Titel: | Deckert und Homolka's Telephon-Einschaltvorrichtung für Eisenbahn-Wächterhäuser. |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 346 |

| Download: | XML |

Deckert und Homolka's

Telephon-Einschaltvorrichtung für Eisenbahn-Wächterhäuser.

Mit Abbildungen auf Tafel

20.

Telephon-Einschaltvorrichtung für

Eisenbahn-Wächterhäuser.

Mittels der unterm 8. März 1890 für Deckert und Homolka

in Wien in Kl. 21 für Oesterreich-Ungarn patentirten Einschaltvorrichtung läſst sich

in einfacher und bequemer Weise ein von dem Zugführer eines Eisenbahnzuges

mitgebrachtes Telephon und Mikrophon, behufs Verständigung von einem Wächterhause

aus nach den benachbarten Bahnstationen, oder von einem Wächterhause aus zu irgend

einem anderen, in eine Läutewerksleitung einschalten.

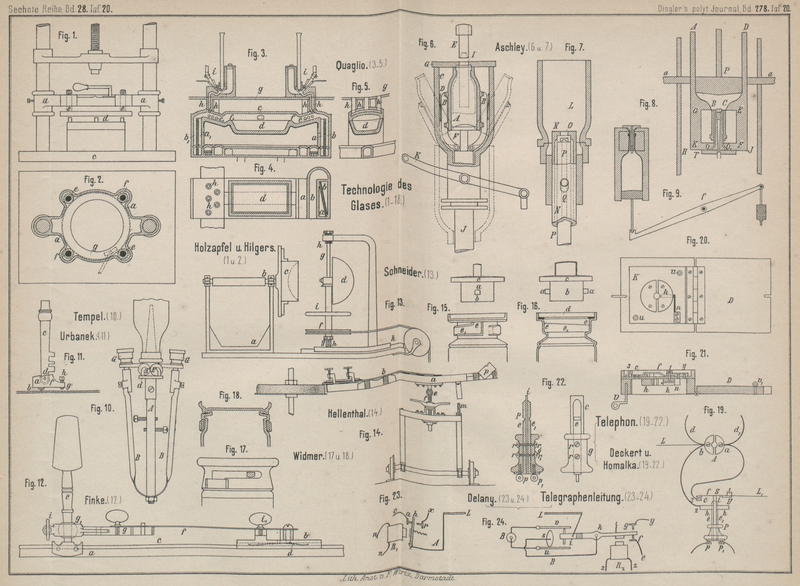

Fig. 19 zeigt

die schematische Verbindung des Einschalters S. Der

Strom der Signalleitung kommt bei L an, geht über die

Klemme b des Läutewerksausschalters A durch die Windungen des in den Draht d, d1 eingeschalteten

Elektromagnetes des Läutewerks und dann nach der Klemme a des Ausschalters, von hier nach dem Contactpunkt c3 und im normalen Zustande über die Feder f,

die gewöhnlich auf c aufliegt, nach der Klemme y1 in die Leitung L1 weiter.

Soll jedoch das Telephon und Mikrophon eingeschaltet und gesprochen werden, so wird

der Doppelstöpsel P bis zum Anschlag in das Loch des

Einschalters S gesteckt. In diesem Falle ist, wie in

Fig. 19,

die Contactfeder f von c

abgehoben und der Strom nimmt folgenden Lauf:

Von der Leitung L1 über

die Platte b des Ausschalters A nach der Platte h von S, über die Stöpselhälfte e des Stöpsels P und von p aus nach der Platte und dem Kohlenklotze des

Mikrophons, durch die zwischen p und p1 eingeschaltete primäre Wickelung des Inductors in

die Stöpselhälfte e1,

über die Platte k und das Stück y1 weiter nach L1.

In diesem Falle sind die Elektromagnetwindungen des Läutewerks ausgeschaltet und der

Strom der beiden benachbarten Stationsbatterien erregt die primäre Spirale des

Mikrophoninductors, dessen secundäre Spirale ihre inducirten Ströme durch die

Elektromagnet Wickelung des Telephons sendet.

Fig. 20 zeigt

den Einschalter in einem festen eichenen Kästchen K mit

Plombenverschluſs v, v1: D ist der Deckel des offenen Kästchens,

welches mittels zweier durch die Löcher u, u gesteckter

Holzschrauben an den Läutewerkskasten angeschraubt wird; h und k sind zwei mit einem Loche versehene

halbkreisförmige Metallplatten, welche mit Holzschrauben am Boden des Kästchens

befestigt werden. Die zweite k trägt einen

Ansatzkörner, der mit seiner kegelförmigen Spitze in das runde Loch der Platten

hineinragt, wie es der Durchschnitt (Fig. 21) sehen läſst.

Dieser Körner wird durch die Feder n stets nach dem

Loche hingedrückt, er hat in eine Vertiefung des Doppelstöpsels P einzuschnappen und diesen so vor dem Hinausdrängen

aus dem Loche der Platten k, h durch die Feder f zu schützen. Die Platte y trägt die Contactfeder f und die

Verbindungsschraube 1, die zugleich mit k in leitender Verbindung ist; die Contactplatte c trägt einen Platincontact, welcher der Feder f gegenübersteht, und eine Verbindungsschraube 3. Ferner besitzt die Platte h die Verbindungsschraube 2, deren Zweck aus

Fig. 19

ersichtlich wird.

Fig. 22 zeigt

den Doppelstöpsel im Längenschnitt und in der Längsansicht.

In einem Hefte g von isolirender Masse sind die beiden

durch ein isolirendes Stück i von einander getrennten

Metallplatten e und e1 mittels der Schrauben rr1 befestigt. Das Stück i ragt sowohl nach oben als auch seitlich vor den

Platten e und e1 hervor. Der oben hervorragende Theil hebt beim

Hineinstecken des Stöpsels in das Loch die Feder f vom

Contact c ab, während die seitlichen Vorsprünge das

Einstecken des Stöpsels nur in zwei Lagen gestatten. Die Oesen p und p1 dienen zur Aufnahme einer doppelten, zum Mikrophon

und Inductor führenden leonischen Schnur.

Die Handhabung des Einschalters erfolgt so: falls ein Zug auf der Strecke liegen

bleibt, so nimmt der Zugführer das in einem Kästchen befindliche Mikrophon sammt dem

an der Doppelschnur hängenden Stöpsel P zum nächsten

Wächterhause mit, dort gibt er am Läutewerk mit dem Läutetaster das Zeichen: „Zug

liegt auf der Strecke“, dann befreit er das dort befindliche Kästchen K von der Plombe und öffnet es, worauf er den Stöpsel

P in das Loch der Platten k und h bis zum Ansatz steckt.

Da obiges Streckenzeichen für den Stationsbeamten die Aufforderung enthält, auch sein Mikrophon

einzuschalten, so kann das Sprechen nach dem gewohnten Anruf erfolgen.

Es können mittels solcher Einschalter und zweier Apparatsätze ganz bequem auch zwei

Wächterhäuser zum Sprechen mit einander verbunden werden.

Tafeln