| Titel: | Neuere Verfahren und Apparate für Zuckerfabriken. |

| Autor: | Stammer |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 366 |

| Download: | XML |

Neuere Verfahren und Apparate für

Zuckerfabriken.

(Fortsetzung des Berichtes S. 323 d.

Bd.)

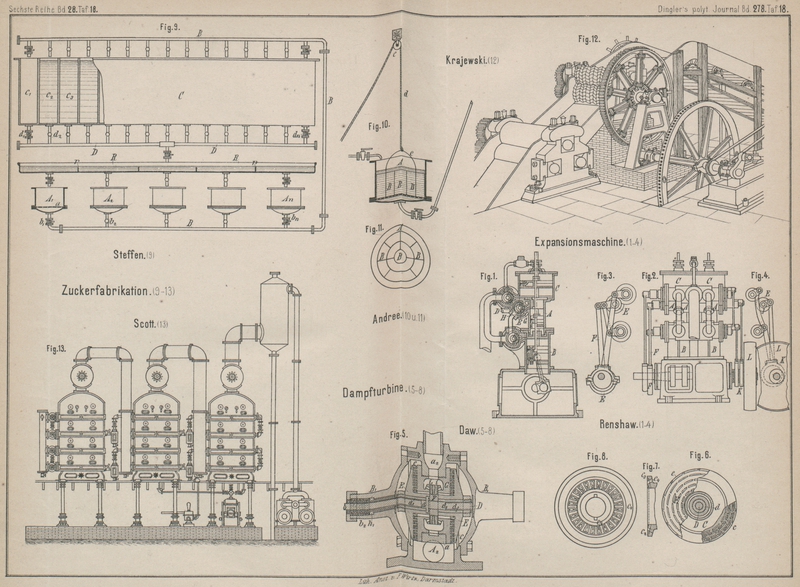

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Neuere Verfahren und Apparate für Zuckerfabriken.

Eine Auslaugebatterie für Zucker und Zuckerfüllmasse

lieſs sich C. Steffen (Wien) als Zusatz zu seinem

Patente Nr. 43484 (1888 269 377) patentiren. (Fig. 9 Taf. 18

– bereits in Heft 7.)

Die Erfindung betrifft eine Neuerung an der im Hauptpatente behandelten

Auslaugebatterie für Zucker oder Zuckerfüllmasse mit dem Zweck, eine Vereinfachung

der Batterie und gröſsere Gleichartigkeit des Arbeitsverfahrens herbeizuführen.

Diese Vereinfachung besteht darin, daſs ein einziges Zellengefäſs als

Centralzellengefäſs zur Anwendung kommt, welches in Verbindung mit einer gröſseren

Anzahl von Waschgefäſsen gebracht wird, deren Construction in Folge der verhältniſsmäſsig geringen

Abmessungen sich leicht und einfach ausführen läſst.

Der Inhalt dieses Centralzellengefäſses soll mindestens die 2,5fache Menge der

Waschflüssigkeit enthalten können, welche von den mit Rohzucker oder Füllmasse zu

füllenden Waschgefäſsen aufzunehmen ist; die Waschflüssigkeit wird auf mehr als

zwölf Zellen des Centralzellengefäſses in gegebener Reihenfolge vertheilt. Der

Inhalt jeder einzelnen Zelle kommt gleichzeitig für alle Waschgefäſse der Batterie

in der Weise zur Verwendung, daſs man den ganzen Inhalt der betreffenden Einzelzelle

in ebenso viele gleiche Portionen abtheilt, als Waschgefäſse in der Batterie

vorhanden sind, und die Einrichtung ist eine derartige, daſs jedes einzelne

Waschgefäſs aus dem Centralzellengefäſs dieselbe Quantität Waschflüssigkeit in

derselben Weise erhalten kann, als ob für jedes einzelne Waschgefäſs ein eigener

Zellenapparat vorhanden wäre. Die Arbeit vollzieht sich chargenmäſsig in der Weise,

daſs der Gesammtinhalt einer Einzelzelle gleichmäſsig auf alle Waschgefäſse

vertheilt wird. Dies geschieht entweder durch Vermittelung eines Waschgefäſses,

welches den Inhalt für jedes einzelne Waschgefäſs aus jeder Einzelzelle abmiſst,

oder durch eine Marke, welche in dem Waschgefäſs das in dasselbe einzubringende

Flüssigkeitsquantum markirt, oder endlich durch eine Vertheilungsvorrichtung, welche

das Gesammtquantum einer Zelle aufnimmt und in ebenso viele gleiche

Unterabtheilungen theilt, als Waschgefäſse vorhanden sind; aus dieser

Vertheilungsvorrichtung werden alsdann die einzelnen Waschgefäſse mit dem bestimmten

Quantum Waschflüssigkeit beschickt.

Bei dem durch die Zeichnung veranschaulichten Apparat dient als

Vertheilungsvorrichtung eine Rinne R, welche durch

Scheidewände r das Abtheilen der Portionen

Waschflüssigkeit ermöglicht und deren Gesammtinhalt dem Inhalt einer Zelle des

Centralzellengefäſses entspricht. Die Arbeit des Auslaugens mit Hilfe des

dargestellten Apparates vollzieht sich in der Weise, daſs die Waschgefäſse A1, A2... An, welche über den Siebböden mit Rohzucker oder

Füllmasse angefüllt sind, mit dem Inhalte der ersten Zelle c1 des Centralzellengefäſses C, welche die concentrirteste Waschflüssigkeit enthält,

beschickt werden; dies geschieht in der Weise, daſs der Inhalt der Zelle c in gleich groſsen Portionen auf jedes der

Waschgefäſse A1, A2... An mit Siebböden a

vertheilt wird. So werden nach und nach in entsprechender Reihenfolge sämmtliche

Zellen c1, c2... cn des Centralzellengefäſses C auf die Waschgefäſse A1, A2... An entleert,

worauf die aus letzteren austretende, über den Rohzucker gegangene Waschflüssigkeit,

nachdem vorher das dem Rohzuckerquantum entsprechende Melassequantum entfernt ist,

wieder in das Zellengefäſs C in der alten Reihenfolge

zurückbefördert wird, um zu einer neuen Waschoperation verwendet zu werden. Es

enthalten danach die alten Zellen immer dieselbe Waschflüssigkeit, und es wird auch bei diesem

Apparat der letzte Rest der Waschflüssigkeit, der an den Zuckerkrystallen haftet,

durch nachdrängende frische Zuckerlösung verdrängt und in die letzte Zelle des

Zellengefäſses C befördert, indem wiederum für jedes

einzelne Waschgefäſs auch die frische Zuckerlösung in ebensolchen gleichen Portionen

zur Anwendung gelangt.

Die absperrbaren Abflüsse b1, b2... bn der sämmtlichen Waschgefäſse A1, A2... An vereinigen sich

in eine gemeinsame Zufluſsleitung B für das

Centralzellengefäſs C, während die gleichfalls

absperrbaren Abfluſsleitungen d1, d2... dn der einzelnen

Zellen c1, c2... cn des Centralzellenapparates C in die Leitung D für die oben erwähnte

Vertheilungsvorrichtung oder in die Abmeſsgefäſse für die einzelnen Waschgefäſse

münden.

Patentansprüche.

1) Als Abänderung der im Anspruch 1 des Hauptpatentes angegebenen Auslagebatterie die

Verbindung eines Centralzellengefäſses mit mehreren Nutsch- oder Waschgefäſsen in

der Weise, daſs der Inhalt einer Zelle des Centralzellenapparates auf alle

Nutschgefäſse zum Entleeren gelangt und der Auslauf sämmtlicher Nutschgefäſse

gemeinschaftlich zur Speisung der Zellen in den Zellenapparat zurückgeführt

wird.

2) Bei dem unter 1 bezeichneten Apparat die Vorrichtung zur Vertheilung des Inhalts

jeder Einzelzelle des Zellengefäſses C gleichmäſsig auf

alle Waschgefäſse, bestehend aus der durch Scheidewände r getheilten Rinne R.

Einen Einsatz für die Nutschgefäſse der durch dasselbe Patent

Nr. 45484 geschützten Auslaugebatterie für Zucker und Zuckerfüllmassen

lieſsen sich Ad. Mehrle (Friedrichsaue) und H. Andree (Nauen) patentiren (D. R. P. Kl. 89 Nr. 49942

vom 24. April 1889).

In Fig. 11 und

12 Taf.

18 ist A ein Nutschgefäſs mit Siebboden für Zucker und

Zuckerfüllmasse, wie es in der Patentschrift Nr. 43484 (vgl. 1888 269 377) beschrieben ist.

In dieses Gefäſs wird ein Einsatz B so eingestellt, daſs

der Raum des Gefäſses in zwei oder mehrere Abtheilungen zerlegt wird.

Der Einsatz B hat nur die Höhe von etwa ⅔ der Höhe des

Gefäſses A über dem Siebboden und hat den Zweck, ein

gleichmäſsigeres Durchflieſsen der Waschflüssigkeit zu erzwingen, sowie eine lockere

Lagerung des im Gefäſs A befindlichen Zuckers

herbeizuführen.

Die Waschflüssigkeit wird immer das Bestreben haben, den Zucker im Gefäſs A an seinen am lockersten gelagerten Stellen zu

durchdringen und fester gelagerte Stellen mehr oder weniger zu umgehen; bei

Eintheilung des Gefäſses in zwei oder mehrere Abtheilungen ist diese Neigung bis auf

ein bestimmtes Maſs eingeschränkt.

Damit beim Zusammensinken des Zuckers während des Wasch-Prozesses die Wände des

Einsatzes nicht über den Zucker hinausragen, ist die Höhe des ersteren nur auf etwa ~3 der Höhe des Gefäſses bemessen.

Ist der Waschprozeſs beendet und soll das Nutschgefäſs entleert werden, so wird der

Einsatz herausgezogen. Zu dem Zwecke ist derselbe mit einem Bügel c versehen; an diesem ist ein Seil oder eine Kette d befestigt, welche über eine Holle e läuft und zum Herausziehen des Einsatzes angezogen

wird.

Patentanspruch.

An der durch Patent Nr. 43484 geschützten Auslaugebatterie für Zucker und

Zuckerfüllmasse ein Einsatz B für die Nutschgefäſse A, bestehend aus mehreren mit einander verbundenen

senkrechten Wänden, welche den Rauminhalt der Gefäſse in mehrere Abtheilungen

zerlegen.

Maschine zum Zerschneiden und Pressen des Zuckerrohres

von T. F. Krajewski (Brooklyn), Iron, 30. Mai 1890 S. 465.

Die in Fig. 12

Taf. 18 dargestellte Rohrmühle scheint einen bemerkenswerthen Fortschritt gegen die

bisherigen ähnlichen Maschinen darzustellen, da sie das Zerschneiden und Pressen des

Rohres zugleich ausführt. Die Schneidewalzen liegen, wie man sieht, dicht vor den

Preſswalzen und auf einer Bahn, welche das Rohr unmittelbar von den Zufuhrwagen

empfängt. Zum Schneiden dienen einfach gezahnte Walzen, welche auſserdem etwa die

Hälfte des Saftes auspressen, der durch ein Rohr in einen Behälter flieſst, während

das zerschnittene Rohr ("Megasse") durch eine Rinne weiter zu den Preſswalzen

rutscht, wo die Arbeit vollendet wird. Die Schneidewalzen zerschneiden das Rohr

nicht klein, so daſs es noch als Brennstoff benutzt werden kann. Sie haben 26 Zoll

Durchmesser und zwischen 4 und 7 Fuſs Länge und bestehen aus starken

schmiedeeisernen Wellen von 19½ Zoll Durchmesser, umgeben von guſsstählernen

gezahnten Ringen, welche die Schneidearbeit leisten. Die Einrichtung für den Betrieb

u.s.w. ist aus der Figur ersichtlich.

Die Zweckmäſsigkeit dieser Maschine ergibt sich daraus, daſs sie in verhältniſsmäſsig

kurzer Zeit in Cuba bereits in 20 Zuckerfabriken mit gutem Erfolge eingeführt ist.

Es wird mitgetheilt, daſs sie in der Stunde 50 bis 55l Zuckerrohr gegen 28 bei einfachen Preſswalzen und zwar vollständiger

auspreſst. Man hat 78 Proc. Saft, also mehr als sonst überhaupt, erhalten.

Gebaut wird diese Maschine von Krajewski und Pesant in

Brooklyn und in New York, 35 Broadway.

In der Maschinenfabrik Fort Scott Foundry and Machine Works

Company in Fort Scott (Kansas, Nordamerika) werden die Mehrkörper-Verdampfapparate in einer von den sonst

gebräuchlichen ganz abweichenden Einrichtung gebaut, welche in Louisiana schon

vielen Beifall gefunden

hat und in Fig.

13 Taf. 18 nach Engineering and Mining

Journal, 5. Juli 1890 S. 7, dargestellt ist.

Bei den gewöhnlichen Verdampfapparaten gleicht der Heizkörper einem lothrechten

Röhrenkessel, wobei sich die zu verdampfende Flüssigkeit in Inneren der Röhren

befindet. Dies bedingt eine Flüssigkeitshöhe von 4 bis 8 Fuſs, während zugleich das

Entweichen der Dampfblasen in den engen Röhren sehr behindert ist. Auch wird die

Verdampfung durch den sich aus den Zuckersäften abscheidenden Kalk nach und nach

verlangsamt. Bei dem in Fig. 13 dargestellten

Apparat ist dies umgekehrt. Die Röhren sind wagerecht und die verdampfende

Flüssigkeit befindet sich auſserhalb der Röhren, so daſs die Verdampffläche leicht

gereinigt werden kann. Von den ähnlich eingerichteten bekannten wagerechten

Verdampfapparaten unterscheidet sich der hier dargestellte dadurch, daſs die

Heizröhren in einzelnen Fächern über einander angeordnet sind, so daſs sie nicht

allein sehr leicht aus einander zu nehmen und herauszuziehen sind, sondern auch ihre

Zahl beliebig vermehrt und so die Arbeitsleistung des Verdampfkörpers erhöht werden

kann, ohne daſs irgend etwas an dem Aufbau geändert zu werden braucht. Es werden

einfach neue Fächer mit Heizröhren hinzugefügt.

Die verdampfende Flüssigkeit steht nur 4 Zoll hoch und wird automatisch so erhalten,

daſs die Röhren nur eben bedeckt sind. Dies und die Eintheilung in Fächer begünstigt

die Verdampfung so, daſs die auf den Quadratfuſs Oberfläche verdampfte Wassermenge

fast 4mal so groſs ist als bei lothrechten Rohrkörpern. Der Saft flieſst

ununterbrochen durch den Apparat, der nicht allein für Zuckersäfte, sondern auch für

alle Arten anderer Lösungen angewandt worden ist. Es wird z. Z. ein

Dreikörperapparat für die Central Sugar Refinery in

Franklin, La., gebaut, welcher der gröſste solcher Apparate in Nordamerika sein

dürfte. Derselbe wird eine Million Pfund Wasser täglich verdampfen und es wird die

Verdampfung von 3 Pfund Wasser auf jedes eingeführte Pfund Dampf gewährleistet.

Literarisches.

Geschichte des Zuckers, seiner Darstellung und

Verwendung, seit den ältesten Zeiten bis zum Beginne der Rübenzuckerfabrikation. Von

Dr. E. O. v. Lippmann. Mit einem Titelbilde und einer

Karte. Leipzig, Hesse. Preis 6 M.

In dem oben bezeichneten, 29 Bogen starken, hübsch ausgestatteten Buche liegt ein

Werk vor, wie ein solches wohl kein anderer Zweig der Technik aufzuweisen hat. Die

Urgeschichte eines Rohstoffes, dessen Benutzung und Verarbeitung wird in einer

solchen Vollständigkeit und mit solcher Gründlichkeit unter Benutzung der in den

verschiedensten Sprachen verfaſsten Quellenschriften auch wohl in Zukunft nicht so

leicht Jemand zu schreiben unternehmen, werden sich doch selten bei einem Fachmanne

die dazu erforderlichen Sprachenkenntnisse, der unermüdliche Sammel- und Forschungsgeist vereinigt

finden.

Was der Verfasser über die Zeitgrenze dieser Geschichte in der Vorrede sagt, kann man

nur billigen, und diese Vorrede möge überhaupt Jedem zu lesen empfohlen sein, der

sich über Zweck, Ziel und Bearbeitungsweise des Buches ein Bild machen will. Bei

Lesung dieser Vorrede werden dann auch die Schwierigkeiten verstanden werden, welche

sich der Erforschung der frühesten Geschichte gerade des Zuckers entgegenstellen,

und dem entsprechend auch der unglaubliche Fleiſs und die auſserordentliche Geduld,

mit welcher sich der Verfasser dieser zwar selbstgestellten, aber darum nicht minder

schwierigen Aufgabe unterzogen hat.

Wenn man sich einen Begriff von der Summe der in diesem Werke enthaltenen Arbeit

machen will, so braucht man nur irgend eine beliebige Stelle aufzuschlagen und die

angeführten Quellen und Belegstellen nicht nur anzusehen, sondern auf ihre

Eigenthümlichkeiten, in Bezug auf Sprache, Inhalt und Zugänglichkeit, wenn auch nur

oberflächlich, zu prüfen. Man wird allerwärts nur die ernste Veranlassung zum

Erstaunen und zur Hochschätzung eines solchen Sammelfleiſses finden.

Doch kann ich bei dieser Gelegenheit eine Bemerkung nicht unterdrücken, die sich eben

auf die Anführung dieser zahllosen und z. Th. höchst merkwürdigen Quellen bezieht,

und ich will damit den einzigen Punkt erwähnen, in welchem ich dem Verfasser nicht

ganz recht geben kann. Wohl ohne daſs es dieser recht wahrgenommen, haben sich diese

Anführungen in solcher Menge ergeben, daſs bei diesen vollständigen Angaben, die ja

wohl erforderlich sein mochten, der Druck ein Aussehen erhält, welches beim Lesen

stört und zwar in einem Grade, daſs man erst durch einige Gewöhnung dazu gelangt,

den Wortlaut der fortlaufenden Darstellung unter Ueberspringen der Quellenbelege

ununterbrochen lesen zu können. Es hätte sich gewiſs empfohlen und würde das Lesen

leichter und angenehmer gemacht haben, wenn diese unglaublich zahlreichen Citate

anders angeordnet worden wären, und zwar in der Weise, wie es auch in anderen Werken

üblich ist, so daſs sie als Anmerkung unter oder hinter dem Texte erscheinen. Man

kann ja hierüber verschiedener Ansicht sein, allein es wird nicht bestritten werden

können, daſs leichtes, glattes Lesen wesentlich zu ruhigem Genüsse des Werkes

beigetragen und auch dessen äuſserlichen Werth erhöht haben würde.

Der Stoff des Werkes ist in 17 Abschnitte getheilt.

In allen diesen Theilen, ohne Ausnahme, werden dem Leser freigebig die Früchte des

gröſsten Fleiſses, vielseitigen und gründlichen Studiums dargeboten.

Es folgen endlich als wesentliche und höchst wichtige Ergänzungen drei Nachträge und

drei vortreffliche Register. Unter ersteren sind Berichtigungen und Ergänzungen

begriffen, die nicht zum wenigsten die Gründlichkeit und den weitgehenden

Forschungseifer des Verfassers bezeugen, die letzteren enthalten die angeführten

Schriftsteller und Werke, die geographischen und Eigennamen, sowie endlich ein

eigentliches Sachregister.

Gewiſs wird Jeder, der diese Geschichte des Zuckers gelesen, mir beipflichten, wenn

ich sie als eine Zierde der unser Gewerbe betreffenden Literatur bezeichne.

Stammer.

Tafeln