| Titel: | Neuere Pflüge von H. Grundke in Berlin. |

| Autor: | H. Grundke |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 392 |

| Download: | XML |

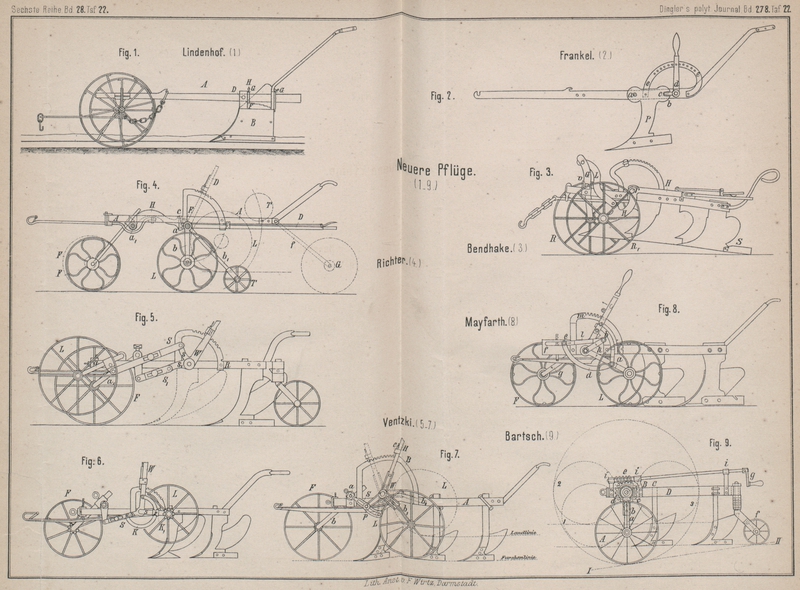

Neuere Pflüge von H. Grundke in

Berlin.

Mit Abbildungen auf Tafel

22.

Grundke, neuere Pflüge.

Im modernen Pflugbau wird vielseitig auf die Verbesserung der Stellvorrichtungen für

den Tiefgang hingearbeitet. Als wünschenswerth wird erstrebt, die Aenderung in der

Arbeitstiefe während des Pflügens herbeiführen zu können. Die Einrichtungen müssen

der Intelligenz der mit Bodengeräthen umgehenden Personen entsprechend möglichst

einfach sein, weshalb man die Bethätigung derselben nur mit einem Hebel zu bewirken

trachtet.

Hierbei sind zwei Constructionen zu erwähnen, bei welchen der Tiefgang dadurch zu

regeln gesucht wird, daſs die Neigung des Eintritts der Scharspitze in den Erdboden

geändert wird. Zu diesem Zwecke ist der ganze Pflugkörper am Pflugbaum drehbar

befestigt.

Bei dem Pfluge der gräflich Lippe'schen Verwaltung des

Lindenhofes in Martinwaldau (D. R. P. Nr. 49582 vom 24. April 1889) wird die

Stellung des um D drehbaren Pflugkörpers B (Fig. 1) durch den am

Pflugbaum A leicht verschiebbaren und stellbaren

Stufenkeil F in den verschiedenen Schrägstellungen

festgestellt. Dieser Stufenkeil ist an den den Pflugbaum umfassenden Oesen G aufgehängt und nach dem Verschieben durch die

Stellschraube H festgehalten. Das Pendeln des

Pflugkörpers, welches beim Ausheben zwar durch den Schlitz des Sterzenhalters am

Pflugbaum begrenzt wird, ist bei der Arbeit unangenehm, während der Arbeit findet

die Berührung mit dem Stufenkeil nur durch den Erddruck statt. Von einer

Stellbarkeit während der Arbeit ist Abstand genommen. Diese Möglichkeit ist bei dem

Gebr. Frankel'schen (in Groſs-Strelitz) Pfluge (D.

R. P. Nr. 50546 vom 2. Mai 1889) herbeigeführt, doch wird der auf der Schar und dem

Streichbrett lastende Erddruck bedingen, die Regulirung lieber am ausgehobenen

Pfluge zu bewirken. Hier wird der um a (Fig. 2) drehbare

Pflugkörper P durch den Arm c gedreht, welcher in einen Schlitz b des

Pflugkörpers eingreift und mit dem Stellhebel d einen

Winkelhebel bildet. Die Feststellung geschieht durch einen Vorsteckstift am

Stellbogen e.

Alle diese Constructionen leiden an einer mangelhaften Stabilität, da der seitlich wirkende Druck

die einseitige Befestigung durch den Drehbolzen bald lockert. Es sind daher

diejenigen Vorrichtungen, welche mittels der Tragräder der Pflüge den Tiefgang

bestimmen, vorzuziehen, wenn sie auch aus mehreren einzelnen Theilen zusammengesetzt

werden. Die Stellvorrichtung von G. Bendhake in Brüggen an

der Leine (D. R. P. Nr. 43920 vom 2. September

1887) zeigt eine vortheilhafte Construction für zweirädrige Pflüge. Die

Fig. 3

stellt einen solchen in der Transportstellung dar. Land- und Furchenrad stehen nahe

an einander und die am letzten Pflugkörper befestigte Schleife S unterstützt hierbei den hinteren Pflug. Das

Furchenrad R sitzt auf dem gekröpften Ende der Welle

v, während auf dem anderen Ende mittels Vierkantes

der Hebel G angeordnet ist. Das Landrad R1 ist um einen

besonderen Zapfen r drehbar und sitzt an dem Hebel H, der auf der anderen Seite des Drehpunktes als

Stellhebel ausgebildet ist. Die beiden Hebel G und H sind durch die Stange L

verbunden. Beim Anheben des Stellhebels bewegt sich das Rad R nach vorn, während das Rad R1 nach hinten sich dreht, sie entfernen sich also

von einander. Dadurch wird der Vortheil der besseren Unterstützung während der

Arbeit und ein ruhiger und sicherer Gang erzielt.

Zweirädrige Pflüge haben vor den dreirädrigen in der Arbeit den groſsen Vortheil

eines leichten Ganges, leichter Steuerfähigkeit und leichten Wendens, während sie

beim Transport diesen gegenüber im Nachtheil sind. Um nun die Annehmlichkeit beider

Systeme zu vereinigen, haben Friedrich Richter in

Rathenow, Christian Friedrich Richter in Brandenburg a.

d. Havel und Otto Richter in Bismark (Prov. Sachsen)

folgende Einrichtung (D. R. P. Nr. 50928 vom 1. Juni 1889) getroffen. Die in der

Fig. 4

dargestellte Transportstellung zeigt den Pflug als einen dreirädrigen: das

Furchenrad F sitzt auf der vorderen Achse a1, während um eine

weiter zurück liegende Achse a an dem Hebel b das Landrad und an dem Hebel b1 auf der gegenüber liegenden Seite ein

besonderes Transportrad T drehbar ist, welche bei den

letzteren durch den Stellhebel D wie üblich verstellt

werden. In dieser Lage befinden sich die unteren Laufstellen der drei Räder in einer

Ebene und der Pflugrahmen A, also auch die Pflugkörper

befinden sich in einem genügend weiten Abstande vom Fuſsboden, um vor Beschädigungen

gesichert zu sein. Die beiden Räder F und L sind nur in eine theilweise Abhängigkeit von einander

gebracht worden. Es ist zu beachten, daſs der Gang des Pfluges nur dann ein

richtiger und ruhiger sein wird, wenn das Furchenrad auf der durch die Pflugsohle

gezogenen wagerechten Ebene aufsteht. Es soll also bei einer guten Stellvorrichtung

dieses Rad nur bis auf diese Tiefe verstellt werden, während die weitere Bewegung

des Stellhebels nur die Lage des Landrades verändert. Dieses Ziel suchen denn auch

die neueren Pflugconstructionen zu erreichen. Bei dem Richter'schen Pflug geschieht dies wie folgt: Auf der Achse a sitzt eine Scheibe F mit

einem Zahn oder mit mehreren Zähnen, welche in ein auf der Achse a1 befestigtes

Zahnsegment c eingreifen. Soll nun der Pflug in

Thätigkeit treten, so wird der Stellhebel D angehoben

und beispielsweise in die punktirt gezeichnete Lage gebracht. Hierdurch werden das

Landrad L und das Transportrad T, nach hinten schwingend, angehoben, wobei das Transportrad in Folge

seines längeren Schenkels b1 und der Winkelstellung desselben zum Landradschenkel höher als das

Landrad gehoben wird, und da das Landrad auf dem Acker läuft, so schwebt das

Transportrad in der Luft. Da aber während des Beginns dieser Bewegung der Zahn der

Scheibe F im Eingriff mit dem Zahnsegment c steht, so drückt er den Hebel H so tief nieder, als es dieses Zusammenspiel gestattet, und dies muſs

eben der oben gewünschten Tiefe entsprechend geschehen. Nun ist der Eingriff beider

Verzahnungen aufgehoben und das weitere Verstellen, welches also die Furchentiefe

bestimmt, geschieht nur noch mit dem Land- und dem Transportrade. Die Lage des

Furchenrades wird durch eine auf der Achse a1 festsitzende hochkantige Feder gesichert, welche

sich unter einen Stift am Pflugrahmen legt. Hierin dürfte die Construction noch

verbesserungsfähig sein. Man hat also erreicht, daſs beim Ausheben der Pflugschar

das gleichzeitige Einrücken des Transportrades eintritt, so daſs der Pflug ohne

weiteres sofort auf drei Rädern, also für den Transport geeignet, sicher läuft. Der

mit G bezeichnete, am Hebel f sitzende Kreis bedeutet ein Markirrad zum gleichzeitigen Herstellen von

Pflanzlöchern zum Kartoffellegen.

Ventzki in Graudenz (Westpreuſsen) hat in neuerer Zeit

gerade in dieser Richtung mehrere Verbesserungen eingeführt. Ihm hat das Ziel, das

Furchenrad in der wagerechten Ebene der Pflugsohle zu halten, bei der Verstellung

des Landrades vorgeschwebt und hat er hierzu sehr zweckmäſsige Mittel benutzt. Die

erste Construction (D. R. P. Nr. 45411 vom 16. December 1887) ist folgende: Auf dem

Rahmengestell R (Fig. 5) sind zwei

gekröpfte Achsen aa1

gelagert, auf denen sich die beiden Räder, das Furchenrad F bezieh. das Landrad L, befinden. Diese

beiden Achsen werden derart von dem Winkelhebel W

bewegt, daſs die Achse a des Landrades beim Einrücken

des Pfluges eine gröſsere Winkelgeschwindigkeit annimmt, wodurch eine Voreilung des

Landrades L eintritt und auf diese Weise die

verschiedene Stellung der beiden Räder die Furchentiefe bestimmt. Die beiden

Schenkel s und s1 des Winkelhebels W,

welche mittels der verstellbaren Schubstangen S und S1 die beiden Achsen

bewegen, sind so gestellt, daſs der Schenkel S1, welcher das Furchenrad einrückt, auf dem todten

Punkte steht, sobald dieses Rad seine richtige Stellung, d.h. die Wagerechte der

Pflugsohle, erreicht hat. Da nun in dieser Stellung die Bewegung des Furchenrades in

der Nähe des todten Punktes eine ganz geringe, die Wirkung des Schenkels s auf das Landrad jedoch jetzt am gröſsten ist, so ist

ein richtiges Verstellen

der Furchen tiefe durch einfache Bewegung des Winkelhebels W möglich. Man kann auf diese Weise bei einem Pfluge, der z.B. auf 100 bis

250mm Tiefgang bestimmt ist, mittels des

Winkelhebels das Landrad um etwa 150mm heben und

senken, ohne daſs das Furchenrad mehr als 5mm über

bezieh. unter die Wagerechte der Pflugsohle tritt.

Die Achse a1 des

Furchenrades ist in ihren Lagerungen am Pflugrahmen seitlich verschiebbar und durch

Stellringe feststellbar. Durch diese Verschiebung läſst sich die Spur des

Furchenrades verändern, so daſs man den Pflug als einscharigen oder auch als

zweischarigen Pflug benutzen kann. Bei beiden geht das rechte Rad in der letzten

Furche, ohne mit dem Hebelmechanismus auſser Zusammenhang zu kommen. Die beiden

Schubstangen S und S1 sind etwa in der Mitte getheilt und mittels

Schrauben stellbar.

Dieselbe Wirkung hat Ventzki durch eine Abänderung (D.

R. P. Nr. 50393 vom 30. Mai 1889, Zusatz zu D. R. P. Nr. 45411) dieser Construction

dadurch erreicht, daſs er die Welle des Landrades als feste Drehachse des

Stellhebels und den einen Schenkel desselben als den gekröpften Theil der

Landradachse ausführt. Die gekröpfte Welle des Furchenrades F (Fig.

6) ist genau wie oben durch eine Schubstange S1 mit dem Stellhebelschenkel s1 verbunden. Die

beiden Schenkel s und s1 bilden hier aber nicht einen spitzen Winkel,

sondern sie liegen nahezu in einer geraden Linie oder überschreiten doch einen

rechten Winkel. Um beim Einstellen des Pfluges in die Transportstellung den Schenkel

s1 des Winkelhebels

aus der todten Punktlage herauszuheben und die richtige Bewegung des Furchenrades

einzuleiten, sowie die Drehung des Landrades zu erleichtern, vor allen Dingen aber,

um die Lage des Landrades und damit die Fundamentalstellung des letzteren zum

Furchenrad ändern zu können, sind die beiden Schenkel s

und s1 des Stellhebels

durch einen mit Stelllöchern versehenen Kreisbogen K,

der durch eine auf dem Schenkel s verschiebbare Klammer

K1 hindurchgeht,

mit einander verbunden. Durch Einstecken eines Stiftes in die Klammer K1 und in eines der

Löcher des Kreisbogens K wird dann der zwischen den

Schenkeln s und s1 liegende Winkel verändert.

Eine dritte Pflugconstruction von Ventzki (D. R. P. Nr.

46098 vom 18. Mai 1888) hat sich schnell viele Freunde bei den Landwirthen erworben.

Bei dieser stellt sich das Furchenrad genau zur Wagerechten der Pflugsohle ein,

während das Landrad behufs Bestimmung der Furchentiefe durch Bewegung des einen

Hebels beliebig gehoben bezieh. gesenkt werden kann, ohne daſs hierdurch das

eingestellte Furchenrad mitbewegt wird. Auf der dem Rade entgegengesetzten Seite der

Furchenrad welle a (Fig. 7) ist ein eigenartig

gebogener Schlitzhebel S starr befestigt. In diesem

Hebelschlitze gleitet der Zapfen p des Winkelhebels W, dessen anderer Schenkel die Achse b1 des Landrades L trägt. Während der Bewegung des Handhebels H aus seiner tiefsten, die Transportstellung des

Pfluges bedingenden Lage bis zur Verzahnung des Segmentes B dreht der Zapfen p den Hebel S, weil er in dem geraden Schlitztheil gleitet. Hierbei

schwingt das bis dahin mit dem Landrade L in einer

Linie liegende Furchenrad F nach vorn und befindet sich

nun genau in der Wagerechten der Pflugsohle. Ist dies geschehen, so wird das Landrad

L auf die gewünschte Furchentiefe eingestellt. Dies

geschieht durch die Weiterbewegung des Handhebels H auf

dem Segment B. Hierbei bleibt das Furchenrad F von der Bewegung unberührt, denn der Zapfen p gelangt jetzt aus dem geraden Theil des Schlitzes in

den gebogenen Theil desselben, und da diese Krümmung concentrisch zum Drehpunkte des

Winkelhebels W ist, so übt auch der Zapfen p bei seiner Weiterdrehung keinen Einfluſs auf den

Hebel S aus.

Selbstverständlich kann hier auch der Hebel H um die

Landradachse drehbar angeordnet werden und dann eine Stellbarkeit des Schenkels b1 mit Hilfe eines

Kreisbogens, ähnlich wie bei Fig. 6, eintreten.

Die Stellvorrichtung von Ph. Mayfarth und Co. in Frankfurt a. M. (D. R.

P. Nr. 52374 vom 12. Oktober 1889) erreicht denselben Zweck zwar auf

etwas umständlichere Weise, erzielt aber für das Furchenrad eine feste und

unterstützte Tief läge. Fig. 8 zeigt diesen Pflug

in der Mittelstellung der Räder F und L. Land- und Furchenradachse drehen sich im Pflugrahmen

um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt; um denselben Punkt dreht sich auch der

Stellhebel c. Letzterer ist mit dem Achsschenkel a des Landrades durch den Bügel b verbunden. Von demselben Verbindungsbolzen geht eine zweite gebogene

Stange d ab, dessen freies Ende sich mit einem Bolzen

e in einem Schlitz am Pflugrahmen führt. Die

Furchenradachse geht durch die hohle Landradachse und trägt an dem dem Rade

entgegengesetzten Ende in fester Verbindung den Hebel k. Dieser ist an seinem freien Ende mit dem Zapfen e durch die gerade Stange l verbunden.

Beim Bewegen des Handhebels h nach der Pfeilrichtung,

also beim Niederlassen des Pfluges, geht das Landrad L

nach rückwärts, ebenso der Zapfen e und der auf der

Furchenradachse sitzende Hebel k und in Folge dessen

der Furchenradschenkel g nach vorwärts. Die Länge des

Schlitzes für den Bolzen e ist jedoch so begrenzt, daſs

der Bolzen am Ende desselben fest ansteht, sobald der Pflug die in der Fig. 8

gezeichnete Stellung, in welcher das Furchenrad in der Wagerechten der Pflugsohle

steht, erreicht hat. Es ist mithin die oben erwähnte feste Stellung erreicht, was

dem Pfluge einen ruhigen und gleichmäſsigen Gang gibt, Wird die Bewegung des

Stellhebels c von dieser gezeichneten Stellung weiter

fortgeführt, so beschreibt der gemeinschaftliche Befestigungszapfen von d und b auf a einen Kreisbogen um die gemeinschaftliche Radachse,

der nur um ein Geringes abweicht von dem Kreisbogen, der von dem jetzt festliegenden

Zapfen e mit der Stange d

beschrieben wird. Diese beiden Bogen haben gleiche Länge und gleiche Endpunkte. Die

Differenz der beiden Bogenhöhen ist eine so geringe, daſs dieselbe durch die

Federkraft des gebogenen Hebels d ausgeglichen wird und

in Folge dessen das Feststehen des Bolzens e nicht

hindernd auf die weitere Bewegung des Landrades bei Einstellung auf die

verschiedenen Furchentiefen wirkt.

Bei den zuletzt beschriebenen Stellvorrichtungen findet die Bethätigung stets nur

durch einen Hebel statt, und ein Verstellen der Furchen tiefe während der Arbeit

erscheint wohl möglich, wenn auch beschwerlich. Die günstige Furchenradstellung ist

immer erreicht und die Verstellbarkeit des Landrades ist in praktischen Grenzen,

welche auch durch die Stärke des Pfluges bedingt ist, gewährleistet. Bei dem Pfluge

von Bartsch in Graudenz, Westpreuſsen

(D. R. P. Nr. 51119 vom 29. Juni 1889) ist jedoch

sowohl für das Furchenrad, als auch für das Landrad eine besondere Stellvorrichtung

vorgesehen. Für das erstere hätte diese Anordnung, wie wir gesehen haben, nur einen

Zweck, sobald die Pflugkörper in der Höhenlage verstellbar eingerichtet sind, und

für das Landrad ist eine Drehbarkeit in dem Maſse (um 360°) auch nicht von

besonderem Werth. Immerhin hat man in den erwünschten Grenzen eine ganz willkürliche

Verstellbarkeit, die besonders beim Pflügen auf geneigtem Terrain von Nutzen ist.

Das Landrad und das Furchenrad (beide decken sich in der Fig. 9) bezieh. ihre

Achsschenkel a drehen sich frei an den Enden der

gemeinschaftlichen Welle. Die Achsschenkel laufen dabei in Naben B aus. An jeder Nabe B

befindet sich ein Schneckenrad d und eine ringförmige

Scala c. In jedes Schneckenrad d greift eine Schnecke e ein, welche auf der

Welle C zwischen den Augenlagern i festgekeilt ist, die am hinteren Ende des Pfluges

eine Kurbel g trägt. Das Verstellen kann also

unabhängig auf jeder Seite, d.h. für jedes Rad geschehen. Der Kreis 3 deutet die Stellung an, in welche man das Landrad

beim Pflügen dreht, die Kreise 1 und 2 Stellungen des Furchenrades beim Pflügen bezieh. bei

dessen Beginn. Die Stellung, welche man durch Drehung der Kurbeln den Rädern gibt,

läſst sich mit Hilfe der Scalen c controliren. Die

gezeichnete Stellung zeigt die Transportstellung, wobei das Transportrad f in Thätigkeit tritt.

Tafeln