| Titel: | Neuerungen im Metallhüttenwesen. |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 456 |

| Download: | XML |

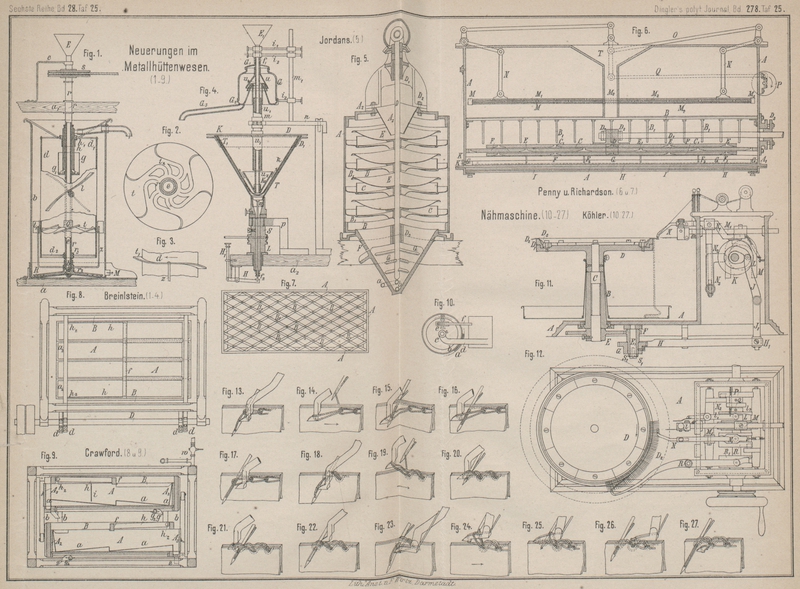

Neuerungen im Metallhüttenwesen.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 277 * S.

481.)

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Neuerungen im Metallhüttenwesen.

Jgnaz Curter

von Breielstein in Wien hat einen Apparat zur Gewinnung der metallhaltigen Theile aus

metallführendem Gestein oder Sand (D. R. P. Nr. 50929 vom 14.

August 1889) construirt, welcher besonders bei der Edelmetallgewinnung

verwendet werden soll.

Der Apparat besteht im Wesentlichen aus zwei Theilen, dem in Fig. 1 dargestellten

Quirlapparat und der in Fig. 4 veranschaulichten

Centrifuge.

Das todtgepochte Material wird, nachdem es durch ein feines Sieb (1600 Maschen auf

1qc) hindurchgegangen ist, um alle gröberen

nochmals zu mahlenden

Theile zurückzuhalten, zunächst mit Wasser in den Quirlapparat gebracht. Derselbe

zeigt folgende Einrichtung:

In einem Balkengestell aa ist ein cylindrisches Gefäſs

b fest aufgestellt. Die feste, hohle Achse e desselben ruht unten auf einem Zapfen b1 und wird oben durch

einen Bügel c gehalten. Der Einlaſstrichter E dient zur Aufnahme der erzführenden Trübe. Rohr e reicht bis nahe an den Boden des Gefäſses b. In letzterem ist ein oben und unten offenes

cylindrisches Gefäſs d befestigt.

Auf der hohlen Achse e sitzt lose eine Röhre r, welche im Gestell des Apparates bei r1 entsprechend

gelagert ist und eine Schnurscheibe S trägt, mittels

welcher sie in schnelle Rotation versetzt werden kann. Auf der Röhre r sind die rotirenden Theile des Apparates montirt; es

sind dies ein Rechen R, welcher zum Aufrühren des

Niederschlages dient; oberhalb dieses Rechens sind die aufgebogenen Arme Z am Rohr r befestigt;

dieselben tragen an den aufgebogenen Enden und an der Auſsenseite des inneren festen

Gefäſses schraubenförmig gekrümmte Flügel t1 (Fig. 3). Oberhalb dieser

Flügel sitzt lose auf dem Rohr r ein Ring r3, welcher durch Arme

d2 mit dem unteren

Rande des Gefäſses d verbunden ist und es unten

unterstützt.

Oberhalb dieses Ringes ist innerhalb des Gefäſses d am

Rohr r der Quirl t mittels

der Nabe Q befestigt. Fig. 2 ist eine Draufsicht

dieses Quirls, welcher die Gestalt eines Windrades zeigt und dessen einzelne Flügel

am inneren Ende, wie bei t2 (Fig.

2) gezeigt, ausgeschnitten sein können.

Beiläufig im obersten Drittel des Gefäſses d ist an dem

Rohr r ein kleines cylindrisches Gefäſs g befestigt, an dessen unterem Rande sich kleine Löcher

g1 befinden.

In dieses Gefäſs reicht das untere Ende eines Rohres h

von ringförmigem Querschnitt hinein, das lose auf dem Rohr r sitzt, mittels des Ringes h1 und der Bügel d3 am Gefäſs b befestigt

ist und mit dem Ausguſs N in Verbindung steht.

Die Wirkungsweise dieses Apparates ist die folgende:

Die erd- oder metallhaltige Trübe läuft vom Trichter E

aus längs des Rohres e herab und gelangt durch die

Löcher r2 am unteren

Ende dieses Rohres in das Gefäſs b. Vermöge der Drehung

des Quirls t und der Flügel t1 entsteht innerhalb des Gefäſses d eine Strömung der Trübe von unten nach oben und

innerhalb des Zwischenraumes zwischen den Gefäſsen d

und b eine solche von oben nach unten, welche letztere

Strömung noch durch die Rotation der Trübe und die festen schraubenförmigen Flügel

l an der Auſsenseite des Gefäſses d unterstützt wird. Die Krümmung der Flügel t1 und l, sowie der Flügel des Spieles t und die Drehungsrichtung des Apparates müssen natürlich zweckmäſsig

bestimmt werden, um diese Strömung zu erhalten.

In Folge dieser Circulation der Trübe in dem Gefäſs d

und dem Zwischenraum

zwischen dem letzteren und dem Gefäſs b und in Folge

der bei der Drehung der Flüssigkeit entwickelten Fliehkraft werden die specifisch

schweren Erz- und Metalltheilchen nach auſsen gedrängt, gelangen an die Auſsenseite

des Cylinders d, sinken dort rasch nieder und setzen

sich am Boden des Gefäſses b ab.

Der so gebildete Schlamm wird durch die Rechen R

aufgerührt und werden hierdurch noch taube Theilchen in die Strömung zurückgeführt

und der Schlamm noch reicher gemacht. Hierauf steigt die arme Trübe im Rohre h auf und läuft durch den Ausguſs N ab, um in der Centrifuge (Fig. 4) weiter behandelt

zu werden. Der reiche Schlamm wird von Zeit zu Zeit durch Oeffnen des Spundes M abgelassen.

Die Centrifuge hat folgende Einrichtung:

Das Gestell a2 trägt

einen Bügel p; in diesen beiden ist die hohle, mit

Schnurscheiben s versehene Welle S entsprechend gelagert. Diese Welle trägt eine

kegelförmige Centrifugaltrommel T, in welche ein unten

abgerundeter innerer Kegel K eingesetzt ist. Die

Trommel ist oben durch einen Reifen D1 verstärkt und durch einen genau passenden Deckel

D abgeschlossen. Zwischen dem äuſseren Kegel T und dem inneren ist ein kleiner Zwischenraum K1 frei gelassen.

Die zu behandelnde Trübe wird durch den Trichter E1 am oberen Ende des Einlaufrohres u2, das bis nahe an den Boden des Trichters K reicht, eingelassen.

Am unteren Ende des Rohres u2 ist ein nach oben sich öffnender Kegel K2 befestigt, welcher die Aufgabe hat, die

einlaufende Flüssigkeit sofort nach auſsen zu drängen. Das Rohr u2 von einem weiteren

Teleskoprohr u1

umgeben, dessen oberer Rand kegelförmig nach abwärts gebogen ist und das tief in den

Trichter K hinabreicht. Auf dem Rohr u2 ist oben ein nach

unten sich öffnender Kegel u befestigt, welcher sich

über dem umgebogenen Rand des Rohres u1 befindet. Diese Kegel sind von einem Gefäſs G mit nach aufwärts gebogenem unteren Rande umgeben,

welcher unter den umgebogenen oberen Rand des Rohres u1 greift; oben ist das Gefäſs G durch einen durchlöcherten Deckel G1 abgeschlossen,

welcher durch geeignete Mittel, etwa eine Feder f1, niedergedrückt wird. Das Gefäſs G hat unten einen Abfluſs G3 und wird von einem Ring G2 getragen, der durch

eine Stange i3 am

Ständer m1 stellbar

befestigt ist.

Die Arme i1i2 halten das Rohr u2 in seiner centralen

Lage im Rohr u1 fest

und das letztere wird durch das Lager m im Arm n festgehalten, der am Ständer o des Gestelles festgemacht ist.

Die Trommel T ist unten offen und mündet in das Innere

der hohlen Welle S. Das obere Ende dieser hohlen Welle

wird durch ein Ventil r, die Stange v1 desselben und die

Feder f2 abgeschlossen.

Die Oeffnung des Ventils erfolgt durch die Stange H1 und den Hebel H.

Die Wirkungsweise dieser Centrifuge ist folgende:

Die in den Trichter E eingeführte Trübe läuft durch das

Rohr u bis auf den Boden des Trichters K. Der Kegel K2 drängt die ausströmende Flüssigkeit nach auſsen,

die bei der Drehung des Trichters entwickelte Fliehkraft schleudert die specifisch

schweren Metalltheilchen nach auſsen an den oberen Rand des Trichters, wo sich ein

dichter Ring von abgeschiedenen Metalltheilchen bildet, welcher während der Drehung

des Trichters durch die Fliehkraft in dem Zwischenraum K1 zwischen dem Trichter K und dem Trichter T

schwebend erhalten wird.

In dem Maſse, als Trübe nachflieſst, vergröſsert sich die Menge des abgeschiedenen

Metalles oder Erzes, während die ihres Metall- oder Erzgehaltes beraubte Flüssigkeit

aus der Mitte des Trichters K durch den ringförmigen

Zwischenraum zwischen den Röhren u1u2 in das Gefäſs G

gepreſst wird und durch den Ausfluſs G3 abläuft.

Hat sich eine hinreichende Menge abgeschiedenen Metalles im Raum K1 angesammelt, so wird

die Rotation des Apparates unterbrochen; sobald der Apparat stillsteht, sinkt der

Schliech aus dem Raum K1 zwischen den Trichtern K und T herab und kann nach dem Oeffnen des Ventils v aus dem Apparat geschafft, werden.

Wird dieser Apparat zur Goldgewinnung benutzt, so empfiehlt es sich, in die

Centrifuge eine angemessene Menge Quecksilber einzuführen, da hierdurch die Leistung

des Apparates bedeutend erhöht wird.

Die aus dem Ausfluſs G3

ablaufende Trübe enthält bei rationellem Betrieb kaum Spuren von Metall oder Erz.

Wie man sieht, gestattet dieser Apparat ein vollständiges Ausbringen des Metall-

oder Erzgehaltes bei geringem Zeit-, Kraft- und Raumaufwand und einen fast

continuirlichen Betrieb.

In Fig. 5 ist

Jordan's Vorrichtung zur Extraction von

Edelmetallen aus ihren Erzen dargestellt (D. R. P. Nr. 52907 vom 15. Oktober 1889).

Dieselbe zeigt folgende Einrichtung:

In dem zweitheiligen cylindrischen Gehäuse A sind über

einander vier oder mehr amalgamirte Kupferplatten oder Tröge B befestigt, welche etwas nach abwärts gegen die Mitte geneigt sind. In

der Mitte des Gehäuses A ist eine senkrechte Welle D angeordnet, an welcher eine Reihe von gleichfalls

amalgamirten schüsselförmigen Kupferplatten E befestigt

ist, welche sich mit der genannten Welle drehen. Die Schüsseln sind derart

gestaltet, daſs die Oberfläche jeder Schüssel in der Nähe der Welle wagerecht und

gegen den Rand zu nach aufwärts geneigt ist oder allmählich steiler wird. Diese

Schüsseln sind von geringerem Halbmesser als das Gehäuse A und so an der Welle befestigt, daſs, wenn das Gehäuse um die Welle

geschlossen wird, die am Gehäuse A befestigten Platten

B und die an der Welle D befestigten, sich drehenden Schüsseln E mit

einander abwechseln. Ein Fülltrichter oder Rumpf A3 ist im Deckel A2 des Gehäuses angebracht, um den gold- oder

silberhaltigen Sand einführen zu können.

Am unteren Ende des Gehäuses A befindet sich ein

kegelförmiger Absetzraum F mit einer oder mehreren

Ablauföffnungen in verschiedener Höhe. Nahe am Boden des Absetzraumes befindet sich

ein Rohr a zur Einführung eines aufwärts gerichteten

Wasserstromes unter Druck. Die Welle D ist mit einer

Reihe von Armen G versehen, welche sich mit der Welle

drehen und ein beständiges Umrühren des Wassers und Sandes im Absetzraum

bewirken.

Um den oberen Theil jeder der Platten oder Tröge B und

nahe am Gehäuse A befindet sich ein Kanal B1. Wenn die Maschine

geschlossen ist, so bilden diese Kanäle ringförmige Vertiefungen von beliebiger

Weite und Tiefe, die zur Aufnahme von flüssigem Quecksilber dienen. Die Kupferwände

C trennen die Oberfläche des Quecksilbers in den

Kanälen, und diese Wände sind so angeordnet, daſs der Sand und das Wasser, wie sie

über die Platten B hinlaufen, unter den Wänden durch

das Quecksilber hindurchgehen müssen.

Die Welle D läuft in einem Lager D1 in einem Lagerständer D2, der am Deckel des

Gehäuses A befestigt ist, und ferner in einem Lager D3 am unteren Ende des

genannten Gehäuses. Die Arme G ragen radial aus der

Welle D heraus, welche bis nahe an den Boden des

Absetzraumes reicht.

Die Wirkungsweise der Maschine ist folgende:

Der senkrechten Welle D wird eine drehende Bewegung

ertheilt, entweder durch ein geeignetes Vorgelege oder durch einen Riemen, und der

gold- oder silberhaltige Sand wird mit einem Wasserzuschuſs durch den Rumpf A3 oder mittels einer

selbsthätigen Aufgabevorrichtung oberhalb der Mitte des Gehäuses aufgegeben. Das

Material fällt aus dem Rumpf auf die oberste Schüssel E, welche sich mit der Welle D hinreichend

rasch dreht, damit die Theilchen in Folge der Fliehkraft längs der schiefen oder

gekrümmten Fläche dieser Schüssel sich nach aufwärts bewegen.

Die Fliehkraft wird mit der Zunahme des Abstandes vom Mittelpunkt vergröſsert, und,

wie vorhin bemerkt, wird die Neigung der Oberfläche der Schüsseln gegen den äuſseren

Umfang hin gröſser. Es folgt hieraus, daſs die Theilchen sich an den amalgamirten

Flächen kräftig reiben und die Reibung in beiläufig demselben Maſse steigt wie die

Fliehkraft, welche den aus der wachsenden Steilheit der Schüsseloberfläche sich

ergebenden Widerstand überwindet.

Der Sand wird von der obersten umgehenden Schüssel weggeschleudert und gelangt auf

die nächst untere schiefe, feste Platte B. Zufolge der

Neigung dieser Platte geht der Sand und das Wasser vermöge der Schwere durch den

vorerwähnten Quecksilberkanal und über die Oberfläche der erwähnten Platte zum

mittleren Loch in derselben und fällt durch dieses Loch auf die zweite rotirende

Schüssel E. Dieselbe Wirkung wiederholt sich durch die

ganze Reihe von Platten in der Maschine.

Das Edelmetall wird als Amalgam auf den Schüsseln oder in den Quecksilberkanälen

zurückgehalten.

Der Sand fällt, nachdem er über die Kupferplatten hingegangen ist, in den Absetzraum

Farn unteren Ende der Maschine; die leichteren Theile gehen als Abfall mit dem

Wasser durch die eine oder die andere der Oeffnungen, und die schwereren

metallischen Theile und etwa krank gewordenes Quecksilber oder Amalgam werden im

Absetzraum zurückgehalten, von wo aus sie zu geeigneten Zeiten durch ein zu diesem

Zweck am Boden des Absetzraumes angebrachtes Rohr b

abgelassen werden können.

Penny und Richardson in Adelaide (Südaustralien) haben

eine Maschine erfunden, welche zur Zerkleinerung und Amalgamirung von Gold-, Silber-

und anderen Erzen dient (D. R. P. Nr. 52911 vom 19. December 1889).

Die in Fig. 6

im Längenschnitt dargestellte Einrichtung besitzt ein aus Eisenplatten

zusammengenietetes Gehäuse A mit Boden und

Einwurftrichter.

H ist ein offenes Rahmen- oder Gitterwerk, welches mit

den Kastenseiten in Verbindung steht. An dem Gitterwerk (Fig. 7) sind die Harken

B1 befestigt, die

sich nach dem unteren Theil des Kastens erstrecken. Ueber dem Gitterrahmen B liegt eine perforirte Platte. C ist die obere, aus Eisen und Stahl bestehende Zerkleinerungsplatte,

dieselbe ist von solcher Breite und Länge, daſs sie bei ihrer Bewegung nicht mit den

Wandungen des Kastens A in Berührung kommt. C1 sind flache

Einschnitte in der Platte C mit conischer Erweiterung

nach unten, so daſs die Erze im Durchfallen nicht gehindert sind. D ist ein Vorsprung oder Ständer, an dem die obere

Zerkleinerungsplatte C befestigt ist, und D1 eine Triebstange,

der durch irgend geeignete Mittel eine schnelle hin und her gehende Bewegung gegeben

wird, während D2 die

Muttern bezeichnen zur Befestigung der Triebstange an dem Vorsprung. D3 ist eine

Lagerscheibe für Triebstange D1, mit Stopfbüchse versehen, zur Verhinderung des

Austretens der Flüssigkeit aus dem Behälter. E ist eine

feste Zerkleinerungsplatte, mit geeigneten Oeffnungen E1 versehen: dieselbe hat solche

Abmessungen, daſs sie ohne Seitenbewegung frei und lose in dem Behälter sitzt. Fist

eine untere Zerkleinerungsplatte, welche ebenso wie die Platte E mit einem centralen Ausschnitt für Ständer D versehen ist, durch welchen der Platte dieselbe hin

und her gehende Bewegung mitgetheilt wird wie der Platte C, und ist ebenfalls mit flachen Oeffnungen F1 versehen. An dieser Platte sind die

Arme oder Harken F2

befestigt, G ist ein falscher Boden, der aus einer

Reihe von Platten besteht, die sich über die ganze Länge des Behälters A erstrecken. Die obere Fläche dieses Bodens bildet

eine Zerkleinerungsplatte, auf der die Platte F

aufliegt; letztere wird mittels des Ständers D und in

Verbindung mit dem Boden G hin und her bewegt.

Die den falschen Boden G bildenden Platten stehen in

solchen Zwischenräumen von einander ab, daſs die Arme oder Harken F2 sich frei zwischen

denselben bewegen können.

H ist der Behälter für das Quecksilber, auf dem

Kastenboden A1

aufliegend. I bezeichnet eine galvanische Batterie,

welche in direktem Contact mit der Bodenplatte A1 steht. K ist der

Auslaſs für das Quecksilber, K1 derjenige für das Metall und L der Auslaſs für den tauben Erzbrei. M ist ein Rahmen von solchen Gröſsenverhältnissen, daſs

er sich frei in dem Behälter auf und nieder bewegen kann. M1 sind die am Rahmen M befestigten Amalgamirplatten und M2 die Durchlöcherungen

in den Platten, durch welche der Erzbrei circulirt. M3 ist die centrale Oeffnung in den

Amalgamirplatten M1,

durch welche der Füllschacht nach der oberen Zerkleinerungsplatte C geht. N sind Hängearme

in gelenkiger Verbindung mit dem Rahmen M. O sind

Gelenkstangen, mittels welcher den Armen die auf und ab gehende Bewegung mitgetheilt

wird. P ist ein Excenter, das in geeigneten Lagern

läuft, die am Behälter A angebracht sind. Q ist eine Verbindungsstange, durch welche die Bewegung

vom Excenter P auf die Gelenkstangen O übertragen wird.

Die Wirkungsweise ist folgende:

Die gepochten Erze gelangen, entweder für sich oder mit Chemikalien vermengt,

gleichmäſsig in den Trichter T, von wo aus sie durch

den Gitterrahmen B auf die obere Fläche der

Zertheilungsplatte C fallen, welcher durch die

Verbindungs- oder Triebstange D1 vor- und rückläufige Bewegung gegeben wird,

während das Erz durch die Harken B1 in beständiger Bewegung erhalten wird, so daſs es

mittels seiner Schwere durch die Oeffnungen C1 auf die obere Fläche der festen Platte E fällt.

Durch das rasche Hin- und Hergehen der Zertheilungsplatte C wird das Erz schnell zu groſser Feinheit zerrieben und gelangt in diesem

Zustande durch die Schlitze E1 nach der oberen Fläche der unteren Zertheilungsplatte F, um zwischen dieser und der festen Platte E weiter zerrieben zu werden und durch die Schlitze F1 auf die Oberseite

des falschen Bodens G zu gelangen, woselbst eine

nochmalige Zerreibung zwischen G und F stattfindet.

Das Erz ist nunmehr in einen feinen Brei verwandelt und zum Ausziehen des Goldes

mittels Amalgamation oder auf andere Weise genügend vorbereitet. Die Masse läuft nun

durch die Längsöffnungen im falschen Boden in den Quecksilberbehälter H und wird dort zugleich mit dem Quecksilber durch die

Harken F2 in Bewegung

erhalten, bis die Amalgamirung vollzogen ist. Unterdessen wird dem

Quecksilberbehälter ununterbrochen durch die galvanische Batterie Strom zugeführt,

um hierdurch das Krank- oder Mehligwerden des Quecksilbers zu verhüten.

Während im oberen Theil der Maschine der Erzbrei in Berührung kommt mit den

Amalgamirungsplatten M1, und durch das Steigen und Fallen des Rahmens M

gezwungen ist, zwischen den Platten M1 zu circuliren und durch die Löcher in den

letzteren hindurchzutreten, wird die Amalgamirung der schwimmenden Goldblättchen

befördert.

Nach Beendigung des Prozesses wird das Amalgam durch den Auslaſs K ablaufen gelassen und das Gold in der bekannten Weise

abgetrieben.

Crawford in Liverpool benutzt zur Verarbeitung von

Alluvialsanden den in Fig. 8 und 9 dargestellten

Setzkasten. Derselbe besteht aus einem länglich viereckigen Kasten A, dessen Boden durch mehrere hinter einander liegende

schiefe Ebenen a gebildet wird. Der Kasten ist auf

beiden Seiten, sowie an beiden Enden A2A3 oder auch nur an einem Ende A2 geschlossen. In der

Regel werden mehrere Kasten in einen Rahmen B neben

einander eingesetzt. Dieser wird von Federn bb getragen

und durch Stangen, Riemen oder Ketten mit den Ringen von Excentern dd verbunden, deren Welle D von einem Motor oder von Hand in Drehung gesetzt wird, so daſs die

Kasten seitliche oder Hin- und Herbewegung erfahren. An dem Ende der Kasten, gegen

welches die schiefen Ebenen sich neigen, wird durch eine Vorrichtung W Wasser zugeleitet, für welches am entgegengesetzten

Ende des Kastens ein Ablauf a2 vorgesehen ist.

Wenn mehrere Etagen von Kasten über einander gebaut sind, so wird das Wasser von der

oberen Etage in die nächst untere geleitet und aus dieser durch den Abfluſs e entfernt.

Um die Neigung der Kasten verstellbar zu machen, sind deren Unterseite gegenüber an

dem Ende, wo die Wasserzuleitung stattfindet, auf Wellen g2 Hubdaumen g angeordnet, durch deren Drehung die Kasten mit dem betreffenden Ende

höher oder tiefer zu stellen sind.

Um diese Verstellung zuzulassen, sind die Stangen f an

Armen h befestigt und diese in h2 drehbar im Gestell gelagert.

Wenn die Kasten genügend beschickt sind, läſst man Wasser zulaufen und setzt

gleichzeitig die Welle D in Drehung, so daſs die Kasten

gleichmäſsig seitlich hin und her bewegt werden. In Folge der so in der Beschickung

erzeugten Wagerechtrüttelung und des gleichzeitigen Flusses des Wassers,

entgegengesetzt zur Neigung der schiefen Ebenen a,

sinken die schwereren metallischen Theilchen nach den schiefen Ebenen a, gleiten auf denselben hinunter und sammeln sich am

tiefsten Orte der von jenen gebildeten Taschen. Beim Rütteln schleudern die

Seitenwände der Kasten das Wasser gegen die Beschickung zurück und werden dadurch

etwa mitgerissene edle Theilchen zum Setzen gebracht.

Zum gleichen Zwecke kann man auch Querwände i (Fig. 9)

anordnen, welche nicht ganz bis an die schiefen Ebenen heranreichen.

Für manche Zwecke, wie zum Waschen von Alluvium, werden über den Kasten bezieh. der

obersten Kastenetage ein oder mehrere Siebe, in letzterem Falle von verschiedener Maschenweite,

angeordnet, um die groben Bestandtheile aufzuhalten, und werden zweckmäſsig in

solchem Falle noch Vorrichtungen getroffen, um das Gut von einem Siebe auf das

folgende überzuführen, sowie Vorrichtungen, um das durch die Siebe gegangene Gut in

die Kasten zu befördern (vgl. D. R. P. Nr. 52660 vom 29. Januar 1890).

Tafeln