| Titel: | Nähmaschine zum Zusammennähen von Wirkwaren mittels einer Kettelstich-, ein- oder zweifädigen überwendlichen Naht von Julius Köhler in Limbach (Sachsen). |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 464 |

| Download: | XML |

Nähmaschine zum Zusammennähen von Wirkwaren

mittels einer Kettelstich-, ein- oder zweifädigen überwendlichen Naht von Julius Köhler

in Limbach (Sachsen).

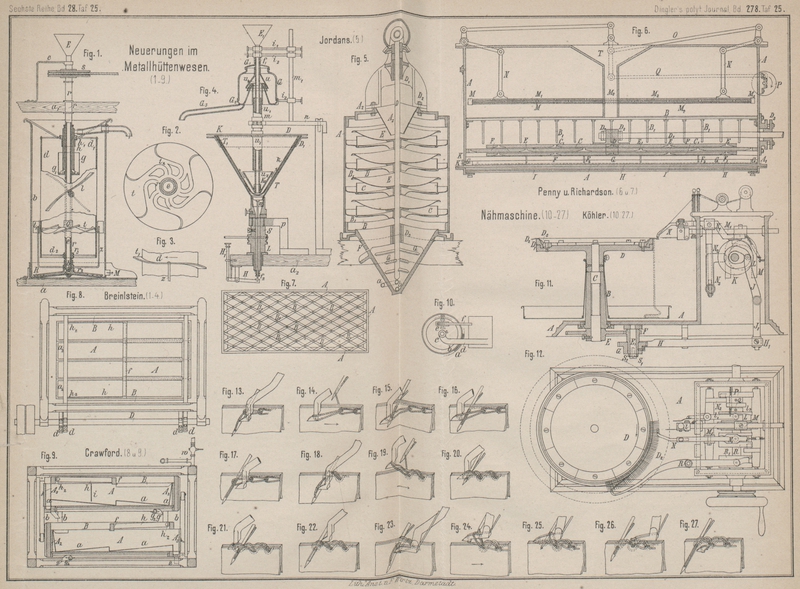

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Nähmaschine zum Zusammennähen von Wirkwaren.

Nähmaschinen, welche speciell für das Zusammenketteln von Maschen zweier

Wirkwarentheile bestimmt sind, bezeichnet man als Kettelmaschinen. Die Ware wird bei

diesen Maschinen auf die in einem wagerecht liegenden Ringe befestigten Nadeln a (Fig. 10 Taf. 25) Masche

für Masche aufgehängt; die Nähnadel sticht sodann immer durch je zwei zu verbindende

Maschen hindurch und bildet mit Hilfe des Greifers aus dem Nähfaden eine einfache

Kettenstichnaht. Der sich schrittweise drehende Ring b

wird bei den bereits bekannten Maschinen von einer Scheibe c (Fig.

10 Taf. 25) getragen, welche an einem Arme d

des Maschinengestelles hängt, während die Transportvorrichtung e innerhalb der Scheibe c

angeordnet ist und von einer über den Nadelkranz reichenden Schaltklinke f in Thätigkeit gesetzt wird.

Die Wirk wäre kommt aber in sehr verschiedener Feinheit, also verschiedener

Entfernung der Maschen von einander vor und man muſs bei obiger Construction auch

verschiedene Maschinen in Anwendung bringen, um Waren verschiedener Feinheit

zusammenketteln zu können, da hier ein Auswechseln der Nadelkränze wegen des

Verbindungsarmes d und der Art der Drehung desselben

nicht thunlich ist. Auſserdem ist die einfache Kettenstichnaht leicht aufziehbar und

trägt auf der einen Warenseite mehr auf als auf der anderen; so daſs noch viele

Wirkwaren besserer Qualität mit der Hand genäht werden.

Die Köhler'sche Maschine soll nun ein leichtes

Auswechseln des Nadelkranzes und gleichzeitig auch die beliebige Herstellung einer

ein- und zweifädigen überwendlichen Naht ermöglichen.

Die Maschinenplatte A (Fig. 11 Taf. 25) trägt

eine angeschraubte hohle Säule B, innerhalb welcher

sich der Bolzen C leicht drehen kann. Auf letzterem

sitzt oberhalb die guſseiserne Scheibe D fest, während

unterhalb der Bolzen mit dem Zahnrade E verschraubt

ist. Dieses Zahnrad E greift in das Getriebe F, welches sich auf dem feststehenden Bolzen E1 leicht dreht und

durch die mittels Schraube S1 befestigte Unterlagsscheibe S2

gehalten wird. Die lange Nabe dieses Getriebes dient zur Aufnahme des Sperrrades G, in dessen lange Zähne sich die lange Klinke E (Fig. 11 Taf. 25), die

durch ein Doppelgelenk H1 mit dem zweiarmigen Hebel JJ1 in Verbindung steht, einlegt. Durch Vermittelung

der Curvenscheibe K wird der Hebel J und durch diesen mittels der Schaltklinke H das Sperr- oder Schaltrad G in absatzweise Drehung versetzt, was wiederum eine Schaltung des

Nadelcylinders zur Folge hat. Durch Auswechseln des Sperrrades gegen ein anderes von

gröſserem oder kleinerem Durchmesser, aber gleicher Zahntheilung kann dem

Nadelcylinder bei gleichbleibendem Hube der Schaltklinke eine der Nadeltheilung

entsprechende, verschiedene Umfangsgeschwindigkeit gegeben werden.

In die guſseiserne Scheibe D (Fig. 11) ist zunächst der

Messingring D1 fest

eingelassen, in welchen Nuthen eingefräst sind, welche die Aufstoſsnadeln D2 aufnehmen, die durch

die Deckplatten D3

gehalten werden. Diese Aufstoſsnadeln sind, wie üblich, mit einer Rinne oder Zasche

versehen, und am vorderen Ende, wie bei den gewöhnlichen Rundkettelmaschinen, etwas

niedergebogen, so daſs die Nähnadel sicher in die Nuth und somit unter die

aufgehängte Masche tritt.

Die Nadelstange wird durch ein Kreisexcenter L (Fig. 11 Taf.

25) und eine Gabel M vor und zurück geschoben. Um die

Nadelhöhe leicht den jeweiligen verwendeten Aufstoſsnadeln D2 anzupassen, hat der Nadelstangenkopf

eine Einrichtung erhalten, welche eine senkrechte Verstellung des die Nadel

tragenden Schiebers zuläſst. Der Faden geht durch eine im Nadelstangenkopfe

vorgesehene Bremsscheibe l, die im Allgemeinen den

Faden frei durchläſst, bei Bildung der Nadelfadenschleife jedoch durch einen

federnden Hebel l1

(Fig. 12

Taf. 25) angedrückt wird.

Der Greifer N (Fig. 11 und 12 Taf. 25)

empfängt eine dreifache Bewegung. Erstens wird derselbe gehoben und gesenkt,

zweitens senkrecht zur Bildebene (Fig. 11) bewegt und

drittens in Richtung der Nadelstange verschoben. Die ersten beiden Bewegungen

erfolgen einestheils durch den Umfang der Scheibe K

(Fig. 12

Taf. 25), anderentheils durch eine Curvennuth derselben Scheibe, während die dritte

Bewegung durch die Curvennuth der Scheibe P bewirkt

wird. Soll der Greifer nun eine einfache Kettenstichnaht erzeugen, so muſs die

zuletzt erwähnte Bewegung wegbleiben. Zu diesem Zwecke steht die Nabe der Scheibe

P mit der kleinen concentrischen Scheibe Q in Verbindung (Fig. 12 Taf. 25).

Verschiebt man nun die Scheibe P, so daſs der Arm N2 auf die Scheibe Q zu liegen kommt, so wird der Greifer N nicht mehr in der Richtung der Nadelstange

verschoben, sondern führt nur die für die Bildung einer Kettelstichnaht

erforderlichen Bewegungen aus, wie sich aus folgendem ergibt.

Ist in den Greiferarm der Greifer von der Form Fig. 13 Taf. 25

eingesetzt worden und schleift, wie oben angegeben, Arm N2 auf Scheibe Qund hat sich

ferner die Nadel so weit zurückbewegt, daſs sich eine Fadenschleife bildet, so fängt

der Greifer dieselbe, und während sich die Nadel (Fig. 14) zurückzieht,

geht der Greifer etwas vor und gleichzeitig der Stoff um eine Stichlänge nach

rechts. Die nun von Neuem einstechende Nadel (Fig. 15) geht durch die

Fadenschleife und darauf hebt sich der Greifer (Fig. 16), um aus der

Nadelschleife (Fig.

17) zu treten; die weiter vorgehende Nadel zieht den Stich an, so daſs die

einfache Kettenstichnaht entsteht.

Die einfädige überwendliche Naht wird erzeugt, wenn die Curvenscheibe P (Fig. 12) den Arm N2 bewegt und somit dem

Greifer eine dritte Bewegung in Richtung der Nadelstange ertheilt. Der Greifer fängt

wieder die Fadenschleife (Fig. 18), und während die

Nadel zurückgeht und der Stoff sich um eine Stichlänge verschoben hat, wird die

Fadenschleife über die Stoffkante gehoben (Fig. 19). Darauf drückt

der Greifer (Fig.

20) diese auf der anderen Warenseite so tief, daſs die Nadel durch die

Schleife sticht. Der Greifer (Fig. 21) hebt sich und

tritt aus der Fadenschleife, um sich wieder auf die Warenvorderseite zu bewegen,

worauf die vorgehende Nadel den Stich anzieht (Fig. 22).

Die zweifädige überwendliche Naht wird bei gleicher Bewegung des Greifers wie bei

voriger Naht erhalten, nur ist hier ein anderer Greifer (Fig. 23) einzusetzen,

durch welchen der zweite Faden gezogen wird. Hat der Greifer wieder die

Nadelfadenschleife gefangen, so bewegt sich derselbe über die Stoff kante (Fig. 24),

während die Nadelfadenschleife über den Greifer gleitet. Die Nadel (Fig. 25) sticht über den

Greiferfaden und sobald sich der Greifer (Fig. 26) zurückzieht,

entsteht durch den Greiferfaden eine Schleife um die Nadel. Die Nadelfadenschleife

fällt ab, so daſs durch die vorgehende Nadel (Fig. 27) die beiden Fäden

angezogen und verbunden werden. Die letzte Naht hat gegenüber den vorstehend

beschriebenen den groſsen Vortheil, daſs sie sich wie jede zweifädige Naht schwer

aufziehen läſst.

Tafeln