| Titel: | Neuerungen an Walzwerken. |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 481 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Walzwerken.

(Fortsetzung des Berichtes S. 433 d.

Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Neuerungen an Walzwerken.

Röhren. Ueber das epochemachende Walz verfahren von Gebrüder Mannesmann berichteten wir 1890 277 * 22. Zur Zeit finden die Mannesmann'schen Röhren, des etwas höheren Preises wegen, vorwiegend da

Verwendung, wo ungewöhnlich hohe Anforderungen an die Festigkeit derselben gestellt

werden. Es darf wohl erwartet werden, daſs mit fortschreitender Entwickelung des

Verfahrens sich auch der Preis erniedrigen wird.

Inzwischen sind mehrfach beachtenswerthe Neuerungen auf dem Gebiete der

Röhrenwalzerei zu verzeichnen.

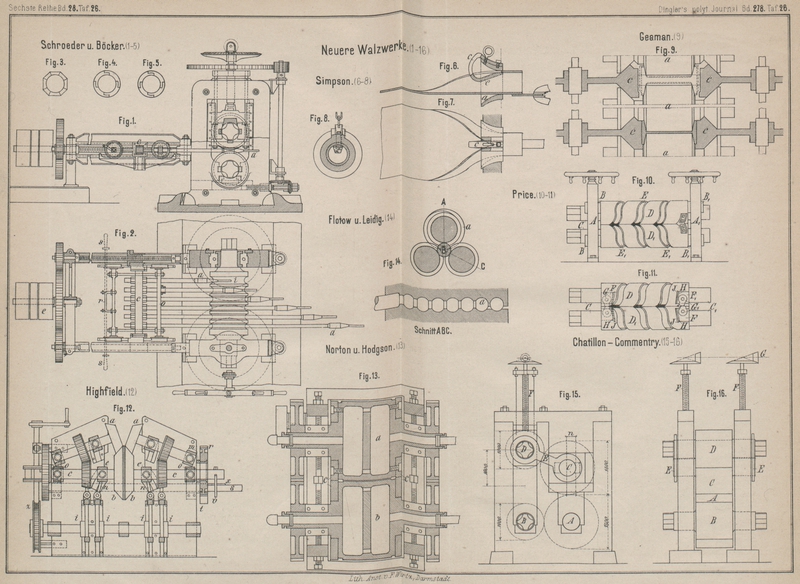

Das durch D. R. P. Nr. 51769 vom 7. September 1889 für Wilhelm Schroeder in Altena (Westfalen) und Philipp Boecker jun. in Hohenlimburg patentirte Walzwerk zur Herstellung

von Röhren beliebigen Querschnittes will die Röhren aus einzelnen, im Querschnitte

gekrümmten Schienen, deren Kanten stumpf an einander stoſsen oder sich überlappen,

herstellen. Nachdem das aus den gewalzten Schienen, deren Anordnung die Fig. 3, 4, 5 zeigen,

zusammengestellte Rohr aus dem Schweiſsofen genommen ist, wird es zuerst über den

Dorn a (Fig. 1 und 2) geschoben. Zu diesem

Zwecke wird die Brücke c mit Hilfe des

Wechselriemengetriebes e in eine solche Entfernung von

den Walzen i gebracht, daſs die Verstärkung des Dornes

a in der Mittellinie der Walzen steht. Die

Höhenlage des Dornes a ist hierbei eine solche, daſs

derselbe in der Mitte des von der Ober- und Unterwalze gebildeten Hohlprofils liegt.

Das auszuwalzende Stück gelangt nun zuerst von rechts nach links auf den Dorn a, wobei es von den Walzen über die Verstärkung des

Dornes hinweggeschoben, also nur immer unmittelbar in der Walzendruckrichtung an die

Verstärkung des Dornes angepreſst wird, dann aber den hinteren Theil des Dornes frei

umgibt. Ist das nunmehr auf den Dorn a geschobene

Rohrstück bis an den Steg o des Wagens c gelangt, so wird das Walzwerk umgesteuert und das

Rohrstück mit Hilfe des Wagens o durch einen oder zwei

Arbeiter, welche bei r bezieh. bei s angreifen, wieder zwischen die Walzen geschoben. Der

Dorn o wird von diesem Vorgange nicht berührt, da die

Brücke c festgestellt bleibt und nur der Wagen o unter derselben vorwärts geschoben wird, wobei er das

auf dem Dorne sitzende Rohr mittels des Steges o vor

und unter die Walzen schiebt. Das Hin- und Herwalzen, verbunden mit der

erforderlichen Drehung des Rohrstückes vor dem Einstecken und der Einstellung der

Walzen, wird auf dem ersten Dorne a so oft wiederholt,

als die Länge des Dornes bezieh. die Verminderung der Rohrwandstärke dies gestattet.

Darauf werden die folgenden Dorne benutzt, indem die Brücke c jedesmal der Dornlänge entsprechend zurückgefahren wird. Hat das

ausgewalzte Rohr eine solche Länge erreicht, daſs der entsprechende Dorn dem Walzendrucke nicht mehr die

genügende rückwirkende Festigkeit entgegensetzen kann, so wird mit den Walzen nur

dann Druck gegeben, wenn das Walzgut dieselben von rechts nach links durchläuft. Die

Verstärkungen der Dorne a sind für eine bestimmte

Rohrweite zweckentsprechend gewählt (vgl. 1883 248

505).

Ein Verfahren zum Schweiſsen von Röhren ist Gegenstand eines unter Nr. 402689 an James Simpon in Mc Keesport ertheilten amerikanischen

Patentes (Fig.

6 bis 8). Dasselbe hat den Zweck, beim Schweiſsen von Röhren, deren

Schweiſskanten stumpf an einander stoſsen, zu verhindern, daſs die Kanten sich zu

weit nach innen biegen. Um dies zu erreichen, wird an dem Mundstücke a (Fig. 6 Taf. 26) eine Gabel

c befestigt, deren vorderes freies Ende e oben concentrisch zum Mundstücke a geformt ist.

Walzen für verschiedene Zwecke und verschiedener

Anordnung. Das Walzwerk von J. G. Geaman in

Pittsburg (Amerikanisches Patent Nr. 400495) ist in The

Engineering and Mining Journal vom 13. Juli 1889 eingehend beschrieben. Es

besteht aus drei wagerechten Walzen (Fig. 9), in welchen die

Kaliber der Seiten von Doppel-T-Eisen eingedreht sind.

Die Kopffläche wird von vier Walzenscheiben c gebildet,

welche von senkrecht stehenden Achsen gehalten werden. Die Arbeitsflächen der

Scheiben sind so gestaltet, daſs das I-Eisen im letzten

Durchgange die fertige Gestalt bekommt und gleichzeitig ein etwa erzeugter Grat

entfernt wird. Es erscheint uns sehr zweifelhaft, ob bei diesem Walzvorgange ein

gesunder Fuſs erzielt wird, denn nach der Skizze muſs sich das schon erkaltende

Eisen noch bedeutenden Formveränderungen fügen, bei der ein ordnungsmäſsiges

Schweiſsen nicht mehr erwartet werden darf.

Das Walzwerk von W. L. Price in Philadelphia (D. R. P.

Nr. 50556 vom 15. Juni 1888) dient zur Herstellung von Schienen,

Schubstangen und überhaupt solcher Körper, welche an einem oder an beiden Enden von

der prismatischen Form abweichen. Auf den in gewöhnlicher Art gelagerten und

betriebenen Walzen ist die Form der herzustellenden Körper genau eingearbeitet (Fig. 10 und

11), und

zwar in spiralförmiger Richtung. Die hierzu angeordneten Rinnen E und E1 bilden in den auf einander folgenden Zeitpunkten

jedesmal die erforderliche Umhüllung des Walzstückes. Damit die Ränder genau auf

einander fallen, ist auf eine gute Bewegungsübertragung zwischen den Walzen

besondere Sorgfalt zu verwenden.

Die auszuwalzende Stange wird zunächst annähernd auf ihre fertige Form gebracht, dann

in schräger Richtung zwischen beide Spiralen E und E1 nahe dem Ende der

Walzen eingeführt. Sie wird sich während des Walzvorganges von einer Seite der Walze

zur anderen verschieben und am Ende derselben wieder freigegeben. Die Walze eignet

sich besonders zur

Herstellung von Schienenzungen und solchen Schienen, welche mit anderen ähnlicher

Art genau zusammenpassen sollen. Die Walzen sind an den Enden mit den Rinnen F und F1 versehen, in welche bewegliche Gesenke G und G1 eingesetzt werden können. Diese Anordnung erlaubt

es, die Walzen den verschiedenen Ansprüchen hinsichtlich der Ausdehnung und der

herzustellenden Form anzupassen, ohne die Kosten für Ersatzwalzen zu verursachen,

oder ein Auswechseln der Walzen erforderlich zu machen. Die beweglichen Gesenke

werden mit geeigneten Werkzeugen in kurzer Zeit ausgewechselt.

Der Erfinder schlägt auch vor, die Walze aus abnehmbaren Ringen, die über eine Achse

gestreift sind, zusammenzusetzen und auf diese Weise eine geeignete Form, dem

wechselnden Bedarfe entsprechend, herzustellen.

Bei dem Winkel- und Z-Eisenwalzwerke, welches durch das amerikanische Patent Nr.

399896 William E. Highfield in Philadelphia, Pa.,

geschützt ist, wird das Z-Kaliber durch vier Walzenscheiben ab (Fig.

12) gebildet, welche auf je einer Achse befestigt sind. Die unteren Achsen

c werden von je einem Lager e umfaſst, welches mittels einer Zugstange und eines Excenters i in gebogenen Führungen n

gleiten kann. Hierbei pendelt das freie Ende der Achse unter Verschiebung in den

Bunden o um die an letzteren angeordneten Schildzapfen.

In gleicher Weise werden die Achsen der oberen Walzenscheiben a verstellt. Um die Walzen in allen Lagen antreiben zu

können, greift ein auf der durchgehenden Welle s

angeordnetes Zahnrad t in einen Zahnkranz r ein, welcher auf einem am Gestell angebrachten

Hohlzapfen m gelagert ist. Durch letztere gehen die

Wellen c der unteren Walzen b hindurch und werden letztere durch an den Wellen c befestigte Arme v und am Zahnkranz r angeordnete Mitnehmer x

gedreht. Zur Einstellung der Walzen a b sind die vier

Excenter i auf einer gemeinschaftlichen Welle

angeordnet, die durch ein Schneckengetriebe z und ein

Handrad gedreht wird.

Das schon öfter versuchte Verfahren, flüssiges Metall unmittelbar auszuwalzen, ist

neuerdings wieder Gegenstand des D. R. P. Nr. 52002 vom 16. Juli 1889 geworden, in

welchem Edwin Norton und John

George Hodgson in Maywood, III., die in Fig. 13 dargestellte

Vorrichtung sich haben patentiren lassen.

Das flüssige Metall flieſst aus einer mit Bodenspalte versehenen Gieſspfanne zwischen

zwei gekühlte Walzen ab, die sich in demselben Maſse

drehen, wie das flüssige Metall auf die Walzen flieſst und durchgewalzt wird. Zur

Erhaltung des genauen Abstandes der Walzen sind auf den Kopfflächen derselben Ringe

c aufgesetzt, die gegen einander arbeiten.

Innerhalb der Ringe haben die Walzen Rinnen, durch welche überschüssiges flüssiges

Metall abflieſsen kann, ehe es erstarrt. Unter den Walzen kann das aus denselben

tretende Blech mittels Führungen zwischen andere Walzen geführt werden, um es weiter auszuwalzen.

Eine ausführliche Darstellung dieses Verfahrens findet sich in Revue industrielle, Nr. 35 und 36 vom 30. August und 6.

September 1890, worauf wir hiermit verweisen.

Zur Herstellung kleiner Rotationskörper haben v. Flotow

und H. Leidig in Danzig unter Nr. 44093 vom 30. Oktober

1887 ein Zusatzpatent erworben, nach welchem sie, wie in Fig. 14 gezeigt ist, den

Stab, anstatt ihn wie im Hauptpatent zwischen zwei hyperbolischen Walzen durch feste

Führungen zu halten, zwischen drei oder mehr Walzen bearbeiten und dadurch eine

besondere Führung entbehrlich machen. Die Erzeugenden der drei Walzen sind einander

parallel. Das Abtrennen der fertigen Rotationskörper von dem zusammenhängenden Stab

geschieht durch einen auf einer der Walzen am Ende angeordneten, stärker

hervortretenden Schraubengang er, welchem ein weniger hoher Schraubengang der beiden

anderen Walzen gegenübersteht.

Auf der Pariser Weltausstellung hatten nach dem Berichte von Daelen (Stahl und Eisen, Nr. 8 1889) die

Werke von Chatillon und Commentry das vollständige

Kammwalzengerüst zu ihrer neuen Panzerblechwalze ausgestellt, bei welchem die

Schwierigkeit der langen schrägliegenden Kuppelspindel zur Verbindung mit der

hochaufgehenden Oberwalze dadurch beseitigt ist, daſs die obere Kamm walze

mitgehoben und gesenkt wird. Zu diesem Zweck sind nach Fig. 15 und 16 auſser den

beiden Kammwalzen noch zwei gröſsere Zahnräder vorhanden, von welchen A den Antrieb von der Maschine erhält und solche

unmittelbar auf die Kamm walze B überträgt, während

nach oben C als Vermittler dient, dessen Achse mit

derjenigen von D durch zwei Zugstangen E verbunden ist. Während nun D mit der Oberwalze mittels der Schrauben F

und der Welle G um den Hub m gehoben oder gesenkt wird, macht C den

wagerechten Weg n, auf welchem seine Lager gerade

geführt werden. Durch diese Einrichtung wird der groſse Aufgang der Oberwalze von

1m mit kurzen Kuppelspindeln ermöglicht und

dadurch nicht nur viel Raum gespart und die Anlagekosten verringert, sondern auch

der Betrieb vor Störungen bewahrt, welche die langen Spindeln durch Bruch und

Verschleiſs verursachen.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln