| Titel: | Der Dampfmantel, seine Wirkungsweise und ökonomischen Vortheile. |

| Autor: | Fr. |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 535 |

| Download: | XML |

Der Dampfmantel, seine Wirkungsweise und

ökonomischen Vortheile.

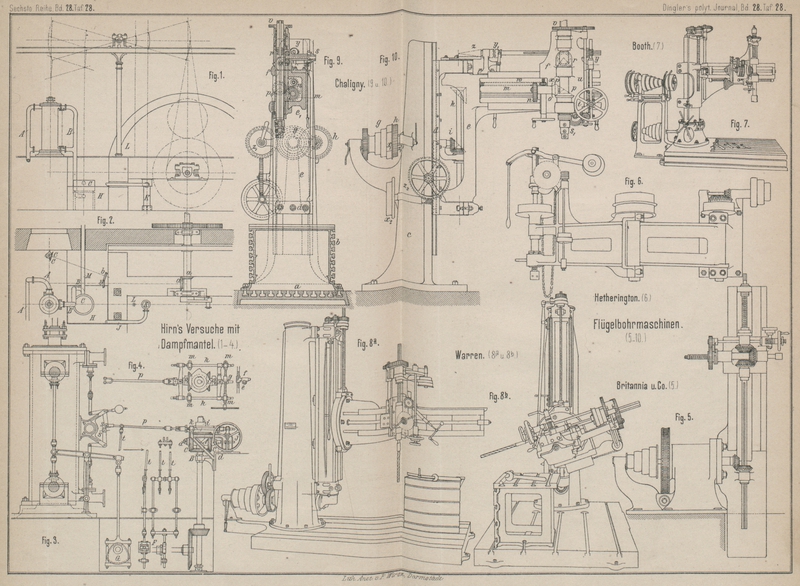

Mit Abbildungen auf Tafel

28.

Der Dampfmantel, seine Wirkungsweise und ökonomischen

Vortheile.

Der als Dampfmaschinen-Theoretiker bekannte Prof. Dwelshauvers-Dery in Lüttich berichtet im Engineering, 1889 S. 691, über den Dampfmantel das Folgende:

Der zweite Band von Hirns Mechanischer Wärmetheorie

(Paris 1876) bringt auf den ersten Seiten Mittheilungen über die auf

Versuchs-Ergebnisse gestützten Wirkungen des Dampfmantels und zwar werden daselbst

die Resultate zweier unter ganz gleichen Verhältnissen durchgeführten Versuche mit

geheiztem und ungeheiztem Dampfmantel verglichen. Es ist gewiſs von praktischem

Interesse, die Ausführungen und Schlüsse hier in einem kurzen Auszuge

wiederzugeben.

In der folgenden Tabelle sind zunächst die Resultate von Versuchen in Bruchtheilen

der totalen Wärme angegeben, welche durch den Dampf in den Cylinder gelangen.

Bruchtheile der totalen Wärme, welcheals

Dampf in den Cylinder gelangt

ohneDampfmantel

mitDampfmantel

Wärme, welche durch theilweise Con- densation während

der Admission an die Wände abgegeben wird,

R

a

0,459

0,380

Wärme, welche von den Wänden wäh- rend der Expansion

zurückgegeben wird

Rd

0,173

0,317

Wärme, welche während der Ausströ- mung von den

Wänden an den Dampf abgegeben und in den

Condensator übergeführt wird

R

e

0,273

0,050

Wärme, welche durch Ausstrahlungnach auſsen verloren

geht

E

0,013

0,013

Wärme, welche dem Dampf vom Mantel mitgetheilt

wird

–

0,022

Wärme, entsprechend der äuſseren, während der

Expansion verrichteten Arbeit

T

d

0,088

0,113.

Die während der Admission von dem Dampf an die Cylinderwände abgegebene Wärme wird

wiedergefunden:

1) als nutzbar gemachte Wärme, welche während der Expansion die äuſsere Arbeit

vergröſsert,

2) als Verlust, da während der Ausströmung der Dampf nutzlos erwärmt und das im

Cylinder zurückgebliebene Wasser verdampft und in den Condensator überführt

wird,

3) als Verlust an die den Cylinder umgebende Atmosphäre, welche erwärmt wird.

Man erhält demnach

0,459 = 0,173 + 0,273 + 0,013

0,380 = 0,317 + 0,050 + 0,013

und sieht ferner, daſs durch den Mantel die

Anfangscondensation erheblich vermindert wird, welche der von den Cylinderwänden

während der Admission aufgenommenen Wärmemenge gleich ist und bei geheiztem Mantel

0,38, bei ungeheiztem dagegen 0,459 der totalen Wärmemenge beträgt; die

Mantelheizung vergröſsert die äuſsere Arbeit während der Expansion, deren

äquivalente Wärme mit Dampfmantel 0,113, ohne diesen aber nur 0,088 beträgt, und

zwar um 28,4 Proc. In Bruchtheilen der ganzen aufgewendeten Wärme ausgedrückt, wird

die Arbeitsvergröſserung 0,025 sein.

Bisher hat man die Wirkung des Dampfmantels nur als die Ueberführung von 0,022 Wärme

an den im Cylinder arbeitenden Dampf angesehen, und selbst diese geringfügige

Wärmezufuhr hat ein groſses Resultat gehabt. Der Einfluſs des Dampfmantels geht aber

noch weiter: man findet, daſs er thatsächlich die Gewinn- und Verlustverhältnisse

der während der Admission im Metall der Wand aufgespeicherten Wärme umkehrt. Um dies

nachzuweisen, soll die während der Expansion nutzbar gemachte Wärme und die durch die Ausströmung in

den Condensator entführte Wärme mit der durch die Anfangscondensation erzeugten

Wärme verglichen werden, die letztere als Einheit betrachtet:

\frac{0,173}{0,459}=0,378

\frac{0,317}{0,380}=0,834

\frac{0,273}{0,459}=0,596

\frac{0,050}{0,380}=0,132

ohneDampfmantel

mitDampfmantel

Nutzbar angewendete Wärme während der

Expansion

0,378

0,834

Durch die Verdampfung während der Ausströmung

verlorene Wärme

0,596

0,132.

Ohne Dampfmantel wird also nur 0,378 von jener Wärme, welche während der Admission in

den Cylinderwänden aufgespeichert wird, während der Expansion zur Vergröſserung der

äuſseren Arbeit nutzbar gemacht; bei der Maschine mit Dampfmantel beträgt dieser

Gewinn 0,834. Die in den Condensator übergeführte, während der Ausströmung

zugeführte Wärme ist 0,596 der Anfangscondensation, wenn der Mantel nicht geheizt

wird; bei geheiztem Mantel ist dieser Verlust auf 0,132 vermindert.

Dies sind Thatsachen, welche in einigen Worten näher erläutert werden sollen.

Der Dampfmantel hat 0,022 der Wärme durch die Cylinderwand übergeführt und diese

Wärmemenge ist während der Expansion vollkommen aufgebraucht und nutzbar gemacht

worden. Damit ist die Wirkung indeſs noch nicht vollendet. Die vom Dampfe während

der Admission an die Cylinderwand abgegebene Wärmemenge (Anfangscondensation) wurde

um 0,459 – 0,380 = 0,079 vermindert, und folglich hat die schädliche Abkühlung der

Wände während der Ausströmung um 0,273 – 0,050 = 0,223 abgenommen, während die

vortheilhafte Abkühlung der Wände während der Expansion um 0,317 – 0,173 = 0,144

zugenommen hat. Die physikalische Erklärung dieser Erscheinung wird von Hirn gegeben, welcher auch andere Schlüsse daraus

ableitet; diese scheinen einer aufmerksamen Beachtung nicht weniger würdig, und es

soll versucht werden, sie so klar als möglich zusammenzufassen.

Die innere Wand eines Dampfcylinders geht durch verschiedene auf einander folgende

Phasen von hoher und niedriger Temperatur, weil sie mit einem Gemenge von Dampf und

Wasser von wechselnder Spannung in Berührung steht, deren Temperatur ebenfalls

veränderlich ist. Es besteht daher zwischen den Cylinderwänden und dem einströmenden

Dampf ein fortwährender Austausch von Wärme, abwechselnd jetzt in der einen, und

gleich darauf in der entgegengesetzten Richtung. Das im Cylinder eingeschlossene

Gemenge hat nicht überall dasselbe Mischungsverhältniſs; dieses ist in der Cylinderachse ein anderes als am

Umfange. Selbstverständlich findet der Austausch der Wärme nur in denjenigen

Schichten statt, welche die Wände berühren, denn die Wärme dringt nicht leicht in

einen gasförmigen Körper ein. Der Prozeſs der Ueberführung einer Flüssigkeit in den

gasförmigen Zustand, oder der umgekehrte, welcher durch Wärmeaustausch

hervorgebracht wird, findet gewiſs nicht statt, weil nicht die ganze Masse Wärme

aufgenommen oder verloren hat, sondern nur die mit den Wänden in Berührung stehenden

Theilchen. Aendert sich zufällig auch die Temperatur der ganzen Masse, so geschieht

dies in Folge einer Druckänderung, hervorgerufen durch theilweise Condensation oder

Verdampfung.

Kurz ausgedrückt, ist es nicht eine Verbreitung der Wärme von einem Dampftheilchen

zum andern durch die ganze Masse des in Rede stehenden Dampfes, sondern ein lokaler

Wärmeaustausch in einem begrenzten Theil derselben, verursacht durch direkte

Berührung des Dampfes mit den Wänden, welche den gesättigten Dampf condensiren oder

das Wasser verdampfen. Der Wärmedurchgang in die ganze Dampfmasse ist immer ein

langsamer Vorgang, die letzterwähnten Prozesse verlaufen aber wegen des labilen

Gleichgewichtes dieser Körper immer auſserordentlich schnell.

Während der Dampfeinströmung gibt der Dampf durch Condensation Wärme an die Wände ab.

welche Ra

Wärmeeinheiten beträgt. Diese Wärmemenge wird später wieder an den Dampf

zurückgegeben, und zwar Rd während der Expansion und Re während der

Ausströmung, welcher Antheil dem Condensator zugeführt wird und verloren geht. Wenn

der Verlust durch Ausstrahlung vernachlässigt wird, so hat man

Ra = Rd + Re.

Jede Methode, welche Ra vermindert oder Rd auf Kosten von Re vergröſsert, wird sich als

ökonomisch erweisen. Sowohl der Dampfmantel, als die Verwendung überhitzten Dampfes

bringt demnach einen Vortheil hervor. Der Mantel hat die Aufgabe, die Cylinderwände

auf einer höheren Temperatur zu erhalten und dadurch Ra zu vermindern; er vergröſsert

aber auch Rd

durch die Verdampfung des gröſseren Theiles des an den Wänden niedergeschlagenen

Wassers während der Expansion. Dieses Resultat ist vortheilhaft, weil sich dadurch

der Rückstand von Wasser, welcher während der Ausströmung verdampft, verringert. Der

Heizdampf ist jedoch nicht entfernt im Stande, die zur Verdampfung erforderliche

Wärme zu liefern: er wirkt nur als Aushilfe zu der Wärme, welche bei der

Condensation des Admissionsdampfes entsteht.

Die während der Ausströmung vom Mantel in den Cylinder übergeführte Wärmemenge hat

eigentlich keinen Einfluſs, ausgenommen vielleicht den, die Zeit für die Verdampfung

des an den Wänden haftenden Wassers zu vermindern. In diesem Augenblick befindet sich

ein gewisses Gewicht Wasser im Cylinder, welches zur Verdampfung eine gewisse

Wärmemenge braucht; diese ist unveränderlich, ob ein Mantel vorhanden ist oder

nicht. Ist diese Wassermenge einmal verdampft, so findet nur noch eine unbedeutende

Wärmezufuhr statt, denn das Eindringen der Wärme in den gasförmigen Körper geht sehr

langsam vor sich.

Wenn der Mantel den Effect hätte, das ganze während der Admission condensirte Wasser

zur Zeit zu verdampfen, wo dies den gröſsten Nutzen hatte, nämlich während der

Expansion, so wäre der schädliche Einfluſs der Wände auf das Minimum reducirt,

nämlich auf die äuſsere Strahlung. Dieses Resultat würde nur einen sehr kleinen

Wärmeaufwand im Mantel verursachen.

Bisher wurde nur von Eincylindermaschinen gesprochen. Die Versuche haben nun ferner

gezeigt, daſs zwischen den Erscheinungen bei einer ungeheizten Maschine, je nachdem

sie einen oder mehrere Cylinder hat, ein bedeutender Unterschied besteht. Bei einer

Verbundmaschine ist der expandirte Dampf von dem aus dem Kessel kommenden bei jedem

Kolbenhub fast vollständig getrennt; es muſs deshalb auch die Wirkung der Wände eine

andere sein. Bei der eincylindrigen ungemantelten Maschine gibt die Metallwand

während der Expansion Wärme an den Dampf ab, obgleich die abgegebene Wärmemenge viel

geringer ist als bei Mantelheizung, bei der Verbundmaschine dagegen absorbirt die

Wand selbst während der Expansion Wärme und gibt sie erst während der Ausströmung

wieder ab.

Bei der Eincylindermaschine gibt ferner der Mantel nur wenig Wärme ab, wobei der

erzielte Nutzen ziemlich bedeutend ist, denn der gröſsere Theil der in der Wand

aufgespeicherten Wärme rührt von der Kondensation bei der Admission her und wird

während der Expansion nutzbar gemacht: andererseits ist bei der Verbundmaschine der

vom Mantel abgegebenen Wärme die Erhöhung der Expansionslinien zuzuschreiben.

Hirn sagt: „Nachdem so auffallende Differenzen durch

anscheinend so unbedeutende Constructionsdetails hervorgerufen werden, sind wir

geneigt, zu glauben, daſs eine gegebene Maschinengröſse mit einem Zylinder und

ohne Mantel, bei geringen Unterschieden in ihrem Bau, jedenfalls die während der

Admission an die Wände abgegebene Wärme besser auszunutzen im Stande ist, als

eine andere Maschine, und es ist sehr wahrscheinlich, daſs beispielsweise das

Verhältniſs zwischen der Expansionsarbeit und der Abkühlung während der

Ausströmung theils von den Abmessungen, dem Cylinderdurchmesser und dem Hub oder

von dem Verhältniſs zwischen dem Totalinhalt des Cylinders und dem

Admissionsvolumen abhängt.

Schlieſslich sei noch mit einigen Worten der Ueberhitzung des Dampfes Erwähnung gethan, welche

bekanntlich von Hirn u.a. an einer Versuchsmaschine in

Logelbach mit bedeutendem ökonomischem Erfolg seit ungefähr 35 Jahren angewendet

wird. Die Ueberhitzung ist vielleicht das wirksamste Mittel gegen die Einflüsse der

kühlen Wände auf den heiſseren Dampf; sie gibt auf einfachste Weise ein Mittel an

die Hand, die Expansionsarbeit zu vergröſsern, sowie die Abkühlung während der

Admission und Ausströmung zu vermindern, da der Dampf selbst die für diese Vorgänge

nöthige Wärme enthält. Selbstverständlich kann weder der Vortheil bei der Anwendung

überhitzten Dampfes, noch derjenige bei der Mantelheizung durch genaue Ziffern

numerisch festgestellt werden.

Wer die vorstehenden Ausführungen aufmerksam verfolgt hat, wird wissen, daſs diese

Ziffern von den Bedingungen abhängen, unter denen die Maschine früher mit

gesättigtem Dampf gearbeitet hat.

Die Maschine ist nach dem Bulletin de la Société industrielle

de Mulhouse, 1890 S. 255, aus einer ursprünglich mit zwei Cylindern

arbeitenden Woolf'schen Maschine von 70

nomineller Leistung entstanden. Hirn baute die Maschine

um, ordnete an Stelle der zwei Cylinder einen einzigen, ohne Dampfmantel und mit

überhitztem Dampf arbeitenden doppeltwirkenden Cylinder an, der, mit einem einfachen

Mantel bekleidet, nun 118 entwickelte, und durch vier Schieber gesteuert

wurde, welche ihre Bewegungen durch so eigenartige Verbindungen erhielten, daſs es

seitens der an massive Formen gewöhnten Dampfmaschinen-Constructeure der damaligen

Zeit an kritischen Bemerkungen nicht fehlte. Es wurden von der alten Maschine nur

das Schwungrad, der Condensator, sowie die Kaltwasser- und Kesselspeisepumpe

beibehalten, und auch der Balancier durch einen aus zwei parallelen

schmiedeeisernen, mit Querverbindungen versehenen Wangen bestehenden Balancier

ersetzt.

Die Verhältnisse der Maschine sind die folgenden:

Cylinderdurchmesser

600mm,

Kolbenhub

1710mm,

Hub der Einströmschieber

48mm,

Voreilen

4mm,

„ „ Ausströmschieber

100mm,

„

25mm.

In Fig. 1 und

2 Taf. 28

bezeichnet A das Dampfeinströmrohr, B das den Abdampf in den Condensator C führende Rohr; letzterer liegt in dem Kasten H, welchem durch die Pumpe K kaltes Wasser im Rohre J zugeführt wird.

L ist die Kesselspeisepumpe, M ein Ausguſsrohr für Condensationswasser, aa zur Dampfvertheilung dienende gleiche conische

Räder, bb ebenfalls gleiche conische, zur Fortpflanzung

der erhaltenen Bewegung in schiefer Richtung nach Steuerungsdaumen dienende Räder,

c conische, zum Betreiben der senkrechten

Daumenwelle erforderliche Räder mit 64 bezieh. 32 Zähnen, so daſs die letztere Welle

die doppelte Geschwindigkeit der Maschine annimmt, demnach 2 × 32,5 = 65 Umdrehungen

ausführt.

In Fig. 3 und

4 ist A eine mit zwei Zapfen dd

versehene drehbare Büchse, BCCE sind gleiche conische

Räder mit je 48 Zähnen und zwar ist das Rad B fest auf

einer senkrechten Welle aufgekeilt und greift in die auf den Zapfen dd beweglichen Räder CC,

während das ebenfalls auf der senkrechten Welle frei bewegliche Rad E mit einem unteren, dem sogen. Schluſsdaumen,

zusammengegossen ist; ein anderer Daumen, im Gegensatz zu dem vorigen

Oeffnungsdaumen i genannt, ist auf der senkrechten

Welle befestigt. Es bethätigt demnach das Rad B unter

Vermittelung der Räder CC den Schluſsdaumen. Die Achse

der Zapfen ist verlängert und geht leicht in einer Büchse e, welche mit einer anderen Büchse f unter

einem rechten Winkel verbunden ist; in der letzteren führt sich leicht ein

cylindrischer Ansatz der auf einer mit Gewinde versehenen Welle sitzenden Mutter g und auf derselben Welle ist noch ein mit Rinne

versehenes Rad befestigt, welches durch eine Hanfschnur mit dem Regulator in

Verbindung steht. Die in den Lagern m (Fig. 4) geführten Stangen

k sind durch Traversen n zu einem starren Rahmen verbunden, und in der Mitte derselben sind zwei

aus gehärtetem Stahl gefertigte Stücke O1O2 befestigt, von denen das eine mit dem

Schluſsdaumen, das andere mit dem Oeffnungsdaumen in Verbindung steht. Die Stange

p trägt an ihrem gabelförmigen Ende einen Zapfen,

welcher sich abwechselnd in Einschnitte der beiden Winkelhebel ss legt, und wird von dem dreieckigen Excenter F unter Zwischenschaltung von Stangen t auf und nieder bewegt, so daſs der Zapfen zwei

Bewegungen, eine wagerechte durch die Daumen und eine andere durch das Excenter F erhält. Es folgt daraus, daſs bei einer Umdrehung des

Schwungrades die Daumen nach einander die zwei oberen und unteren Schieber öffnen

und schlieſsen. Wir haben gesehen, daſs der Regulator die Mutter g bethätigt und damit die Achse der Räder CC nach rechts oder links bringt; der durch die beiden

Daumen gebildete Winkel ändert sich demnach und in demselben Maſse auch die Dauer

der Dampfeinströmung. Die Ausströmschieber werden durch das Excenter G mitgenommen, dessen Umriſs dem gleichseitigen

dreieckigen Excenter mit krummlinigen Seiten entspricht. Der Rotationsmittelpunkt

liegt hier, anstatt durch eine der Spitzen des Dreiecks zu gehen, im Inneren der

Figur und fällt mit der Achse der Excenterwelle zusammen. Diese Abänderung

verursacht nur Differenzen in den verschiedenen Abschnitten der Umlaufzeit, während

Hin- und Rückgang symmetrisch bleiben.

Ein wesentlicher Vorzug der Maschine ist der geringe Verbrauch an Brennmaterial. Bei

den im J. 1864 angestellten Versuchen ergab sich nach Hirn ein so geringer Dampfverbrauch für die Stunde und Pferdekraft, daſs

gegenüber den zur damaligen Zeit üblichen Maschinen bei einer, angenommen nur

7fachen Verdampfung bei der Maschine von Hirn die

erzielte Ersparnis bereits 26 Proc. betrug.

Ueber die Construction des zu den Versuchen dienenden Dampferzeugungsapparates, aus

Dampfkessel, Ueberhitzer und Vorwärmer bestehend, ist bereits 1867 186 338 ausführlich berichtet worden.

Fr.

Tafeln