| Titel: | Neuere tragbare Hebewerke oder Flaschenzüge. |

| Autor: | Pregél |

| Fundstelle: | Band 278, Jahrgang 1890, S. 548 |

| Download: | XML |

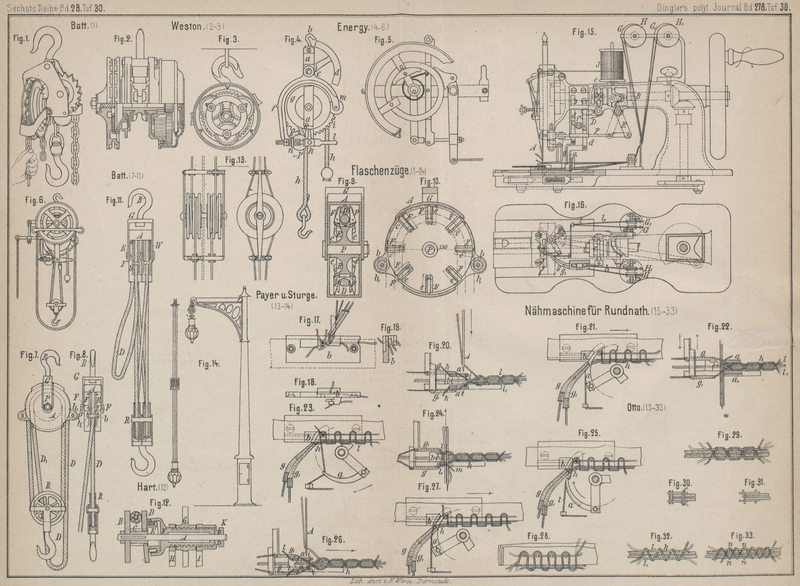

Neuere tragbare Hebewerke oder

Flaschenzüge.

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Neuere tragbare Hebewerke oder Flaschenzüge.

Batts' Differentialflaschenzug

(Fig.

1).

Von der Boston und Lockport Block Comp. in Boston,

Mass., wird der in Fig. 1 zur Ansicht gebrachte Flaschenzug mit Spiralradtriebwerk

gebaut.

An die Seitenflanke des Triebkettenrades ist eine nach einer Schneckenoder

Spirallinie verlaufende Zahnnuth angegossen, welche sich dem Umfangskreise des

Lastrades anschmiegt, so daſs zwei bezieh. drei Zähne desselben beständig im

Eingriff stehen. Bei einer Umdrehung des Triebrades wird das Lastzahnrad um je einen

Zahn gedreht, so daſs bei entsprechender Bemessung des Kettenrades für die Last eine

hinreichende Uebersetzung erhalten wird. Allerdings wird der Wirkungsgrad dieses

selbsperrenden Triebwerkes wegen der groſsen gleitenden Reibung nur sehr klein

sein.

Weston's Flaschenzug mit Planetenradtriebwerk (Fig. 2 und 3).

Auf der mittleren Welle ist nach The Engineering and Mining

Journal vom 31. Mai 1890 * S. 615 ein kleines Zahnradgetriebe aufgekeilt,

während am entgegengesetzten Ende derselben Flachgewinde angeschnitten ist, auf

welches sich die Triebkettenscheibe je nach der Zug-Achtung nach vor- und rückwärts

schraubt, bis es an einem Anschlag Widerhalt findet.

Während des Lasthebens gelangt die äuſsere Nabenaussparung der Triebkettenscheibe an

einer Mutterscheibe zum Anschlag und es entfernt sich gleichzeitig die innere

abgedrehte Fläche derselben von einer Bremse, welche aus schwachen losen

Ringscheiben zusammengesetzt ist.

Auf die Nabenverlängerungen des mittleren Kettenrades ist einerseits eine Bremsscheibe, anderseits

die Lagerscheibe für drei Stirnrad zapfen aufgekeilt.

Ueberdem sind auf diese Nabenverlängerungen die beiden Schilde der Flasche

aufgeschoben, welche mit zwei Stegbolzen und einem Krahnhakenquerstück verbunden

sind.

Im rechtsliegenden Flaschenschild ist ein innerer Zahnkranz eingegossen, in welchen

drei Stirnräder eingreifen, die noch drei gröſsere Räder angesetzt haben, welche

ihren Eingriff im mittleren Zahnradgetriebe finden. Jedes einzelne dieser

Zahnradpaare läuft frei um einen Bolzen, welcher sowohl in der bereits erwähnten

Scheibe, sowie in einem auſsenliegenden Stützring sitzt, während ein Deckel das

ganze Triebwerk verdeckt.

Ist Z1 die Zähnezahl des

Mittelgetriebes, Z2

dieselbe jedes der Auſsenräder, Z3 desgleichen der drei damit fest verbundenen

Getriebe, welche im Zahnkranz Z4 eingreifen, so ist das Umsetzungsverhältniſs im

Räderwerk:

\frac{Z_2}{Z_1}.\frac{Z_4}{Z_3}=\frac{n_1}{n}

wenn n1 : n das Verhältniſs der Umlaufszahlen

zwischen Trieb- und Lastscheibe bedeutet. Da aber noch eine Uebersetzung zwischen

beiden Kettenscheiben (R : r) immer möglich ist, so erzielt man hiermit eine

Geschwindigkeitsübersetzung:

\frac{R\,.\,n_1}{r\,.\,n}=i

bezieh. ein wirkliches Kraftverhältniſs, wenn μ den Wirkungsgrad angibt:

μ . i = (Q : P).

Nach vergleichenden Versuchen, welche Prof. Thurston mit

verschiedenen Flaschenzügen vorgenommen, weist dieser einen Wirkungsgrad von

annähernd 77 Proc. auf, während andere Flaschenzüge gleicher Tragfähigkeit bei

gleicher Belastung nur Wirkungsgrade von 32 bis 19 Proc. aufweisen konnten.

Hierbei war die aufgehängte Last Q = 90k,7, die gemessene Zugkraft an der Triebkette 3k,63, die abgewickelte Kettenlänge 69m,2, die Lasterhebung 2m,134, woraus folgt:

(69,2 : 2,134) = 32,42

oder Uebersetzung:

i = 32,4 oder

\frac{n\,.\,R}{n\,.\,r}=10\,.\,3,24 und

\mu=\frac{(Q\,:\,P)}{i}

\mu=\frac{(90,7\,:\,3,63)}{32,4}=\frac{90,7}{117,6}=0,77

oder 77 Proc. Wirkungsgrad.

Da sich beim Lastheben die Triebkettenscheibe und die Lastscheibe nach gleichem Sinne

drehen, so wird beim Freilassen der Triebkette die hängende Last ihre Kettenrolle

mit der Bremsscheibe, zugleich aber auch die mittlere Getriebswelle zurückdrehen und die

Triebkettenscheibe an die Bremsscheibe der Kettenrolle anpressen. Weil aber ein an

die Bremsscheibe angelenkter, etwas schrägliegender und in der seitlichen

kreisrunden Aussparung des linken Schildkastens geführter Hebel in der Drehrichtung

beim Lastheben wohl gleitet, beim Freihängen der Last aber, also bei der

entgegengesetzten Drehrichtung sich an den Schildrand stützt und dadurch die

Bremsscheibe an jeder weiteren Drehung verhindert, so wird auch die

Triebkettenscheibe durch Reibung gehalten.

Soll nun die angehängte Last niedergelassen werden, so muſs die Triebkettenscheibe in

der Richtung zum Lastheben etwas gelüftet, d.h. die Triebkette leicht angezogen

werden.

Hierdurch wird die erste Bremsblechbeilage durch Reibung mitgenommen und der an diese

einsetzende Hebel aus der Klemmung befreit. Sofort bedingt die sinkende Last eine

neue Klemmung, welche nur durch wiederholte Zugwirkung an der Triebkette zeitweilig

aufgehoben werden kann.

Diese sehr rasch auf einander folgenden Wechselwirkungen ermöglichen eine fast

gleichförmig erscheinende Senkung der Last. Eingeleitet wird die Lasthebung, sobald

bei einer Steigerung der Zugkraft an der Triebkette die Gleichheit der Kraftmomente

erreicht wird.

Energy's Hebewerk.

Dieses in Fig.

4 bis 6 nach American Machinist, 1888 Bd. 11 Nr.

26 * S. 5 abgebildete, von der Energy Manufacturing

Comp. in Philadelphia, Pa., gebaute tragbare Hebewerk ist für Lastseil

bestimmt, wird durch Triebseil bethätigt und besteht aus einem Stirnradpaar in

Verbindung von Triebscheibe und Lastrolle, einer Seilklemme und einer Bremse mit

Lüftungsseil.

In der Schere a des Aufhängehakens b lagert die Triebwelle c,

auf welcher die Seiltriebscheibe d und das

Stirnradgetriebe e aufgekeilt, sowie der Klemmbügel f lose drehbar aufgeschoben ist. Ferner lagert daselbst

die Rolle g für das Lastseil h, sowie das groſse Stirnrad i im Eingriff

mit e. Die untere Scherenverbindung bildet ein

Querstück k, an welchem das Lastseil gleitet und

anderseits durch eine Oese l geführt ist, sowie es bei

Anwendung einer losen Rolle (Fig. 6) als Aufhängeort

des Seilendes dient.

An den Enden des Klemmbügels f, welches bogenförmig die

Lastrolle g am oberen Theil übergreift, sind eine

Druckrolle m, sowie am längeren Ende des Klemmbügels

ein Gleitstück n angebracht.

Indem nun das Lastseil h mit einem Seitendruck P auf das Gleitstück n

wirkt, dreht es den Bügel f nach links, wobei die

Druckrolle m mit einer der Belastung entsprechenden

Kraft das Seilende in die Rille der Lastrolle g

preſst.

An die Armspeichen der Seiltriebrolle d (vgl. Fig. 5) ist ein

Bremsring angeschraubt,

an dessen innere Fläche sich ein Schuh anlegt, welcher an dem, um einen

excentrischen Bolzen drehbaren Winkelhebel angesetzt ist, während sich am äuſseren

Umfange des Bremsringes ein Bremsschuh anlegt, der am äuſseren Hebel angebracht

ist.

Durch eine am inneren Hebel angelenkte Stange wird die Verbindung mit dem äuſseren

Hebel herbeigeführt, hierbei aber ein drehbarer Zwischenhebel erfaſst, an welchen

eine Spiralfeder ansetzt, die auch den excentrisch drehbaren Winkelhebel hält.

Hängt demnach die Bremsleine frei, so dreht die Spiralfeder den inneren Bremsbacken

nach abwärts und preſst denselben an die innere Umfangsfläche des Bremsringes.

Wird beim Heben der Last die Triebscheibe und mit ihr der Bremsring in Linksdrehung

versetzt, so nimmt dieser den inneren Backen etwas mit und lüftet denselben. Sobald

aber dieser Betrieb aufhört, zieht die Last den Bremsring nach rechts und es

entsteht hierbei eine Bremsung zwischen dem Bremsring und dem inneren Backen, welche

den Stillstand der aufgehängten Last bedingt.

Sobald aber durch Anzug der Bremsleine der äuſsere Hebel und der mit demselben

verbundene Backen an den Bremsring angezogen, dabei aber durch Vermittelung der

angelenkten Stange der innere Backen gelüftet wird, kann nach Maſsgabe der Zugkraft

die Last gleichmäſsig niedergelassen oder auch freischwebend erhalten werden.

Batts' Differentialflaschenzug

(Fig. 7

bis 11).

Nach Revue générale des Machines-Outils, 1890 Bd. 4 Nr.

5 * S. 39 läuft das endlose Trag- und Zugseil D über

eine um den Schildbolzen P sich frei drehende Rolle E, in deren Seitenränder Einschnitte vorgesehen sind,

in welchen Winkelhebel F eingelegt werden, von denen

jeder selbständig um Stifte e schwingt. (Fig. 9 und 10.)

Da nun das Seilstück D1

sich auf die unteren Hebelschenkel F stützt, ferner die

lose Rolle R umschlingt, sich weiter auf das erste

Seilbogenstück der Rolle E legt und das Seilstück D an D1 anschlieſst, so werden im Verhältniſs zur

Lastgröſse die verschiedenen augenblicklich belasteten Winkelhebel F das Zugseil D mehr oder

weniger stark durch die oberen Winkelschenkel klemmen, und die Drehung der Rolle E sichern.

Weil aber in Folge der verschieden groſsen Abstände der Seilmittel von der

Rollenachse auch verschieden groſse Abwickelungslängen entstehen, also eine gröſsere

Seillänge in D abgezogen als in D1 aufgewickelt wird, so gewinnt man in

einfachster Weise eine genügende Uebersetzung.

A ist der getheilte Schildkasten, welcher durch die

Sicherungsrollenbolzen b verbunden ist, während die

Schere G des Traghakens B

den Schild kästen an Ort hält.

Ein Doppelrollenflaschenzug mit vier tragenden Seilen, Fig. 11, hat im oberen Schildkasten eine wie

in Fig. 9 und

10

dargestellte Triebrolle E.

W. Hart's Hebewerk mit Klemmscheiben (Fig. 12).

Dieses Triebwerk kann nach dem Techniker, 1889 * S. 31,

an allen Windwerken Anwendung finden, wobei das Lastseil nicht auf Trommeln

gewickelt, sondern bloſs zwischen Klemmscheiben durchgezogen zu werden braucht.

Die auf der Triebwelle A regelrecht aufgekeilte Scheibe

B hat einen zylindrischen Nabenansatz mit Nuthen

oder Zahnlücken. In diese greifen die Naben zahne einer schrägliegenden Kegelscheibe

D ein, welche nur mit der oberen Kegelerzeugenden

parallel zur Scheibenebene von B liegt. Die schräge

Achsenlage wird durch Leitrollen erhalten, die in die Bordnabe von D einsetzen.

Diese Leitrollen sind an Lappen eines Spindelgehäuses F

angebracht, welches vermöge eines Mutterrades G in der

Achsrichtung der Antriebswelle vor und zurück verlegt wird, um so verschieden starke

Seile mit entsprechender Druckkraft klemmen zu können.

Die Leitrollenachsen stehen winkelrecht zur Achse der Kegelscheibe D auf dementsprechend verschieden langen Absätzen von

der Glocke F. Die Schildlager H und I dienen als Anhalt für das Griffrad

G und auch zur Lagerung der Spindelbüchse F, sowie zur Führung der Antriebswelle A.

Um den durch die Klemmkraft zwischen B und D hervorgerufenen Achsendruck aufzufangen und die

Bordreibung zu vermindern, ist ein Kugellager K

vorgesehen.

Selbstverständlich kann die Welle A unmittelbar durch

eine Handkurbel oder durch Vermittelung eines übersetzenden Rädervorgeleges

betrieben werden.

Payer's und Sturge's Rollenwinde für Bogenlampen

(Fig. 13

und 14).

Um das lose Herabhängen der Kabel bei Bogenlampen, welche an Krahnen hängen, zu

vermeiden, werden die Leitungsdrähte gegensätzlich auf Rollen gewickelt, welche

durch Federkraft bethätigt, durch die Spannung des Aufzugseiles in ihrer Wirkung

aber unterstützt werden.

Wird diese Spannung beim Herablassen der Lampe vermindert oder ganz aufgehoben, so

müssen die am Krahnauslader befestigten Leitungsdrähte das Gewicht der Lampe tragen.

Dieser Kraft können aber die in den Rollen eingeschlossenen Windungsfedern nicht

widerstehen, in Folge dessen die Doppelrollen sich drehen und die Leitungsdrähte so

lange abwickeln, bis das die Lampe tragende Zugseil in Wirkung tritt. Nach Engineering, 1889 Bd. 48 * S. 610, wird diese

Windevorrichtung von Ch. Joyner und Comp. in Birmingham

gefertigt.

Pregél.

Tafeln